Actualités (2476)

Children categories

En février, le Sénégal a dévoilé le New Deal Technologique, une stratégie ambitieuse de transformation numérique. Cette vision commence à se concrétiser avec le déploiement progressif de projets visant à moderniser l’administration.

Le Sénégal prévoit de mettre en œuvre dès décembre la première phase de sa plateforme nationale d’interopérabilité des données. Le projet, lancé en avril 2025 par le gouvernement, vise à fluidifier et à sécuriser les échanges d’informations entre ministères, agences publiques et structures privées.

Selon le Comité de Coordination (COCOOR), réuni le mardi 16 septembre pour évaluer l’état d’avancement du chantier, cette plateforme permettra dans un premier temps d’accélérer le versement des aides sociales aux familles vulnérables, de renforcer la transparence dans la gestion publique et de faciliter les démarches administratives pour les citoyens et les entreprises. « L’interopérabilité n’est pas seulement une innovation technique, c’est un levier pour moderniser la gouvernance et stimuler l’innovation dans l’écosystème numérique », indique le ministère de la Communication, des Télécommunications et de l’Économie numérique.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du New Deal Technologique et de l’Agenda Sénégal 2050, qui ambitionnent de moderniser l’administration, d’optimiser les ressources publiques et de positionner le pays comme un hub numérique régional. Ces dernières années, Dakar a multiplié les réformes pour numériser ses services publics, notamment avec la plateforme Senegal Services, la généralisation de l’e-gouvernement et la dématérialisation progressive des procédures administratives.

Avec un taux de pénétration d’Internet estimé à environ 70 % en janvier 2025 et une forte progression de l’adoption du mobile money, l’interopérabilité pourrait transformer l’expérience des usagers et accroître la confiance dans l’administration numérique. Elle devrait également ouvrir de nouvelles perspectives aux start-up locales, grâce à l’accès sécurisé et standardisé aux données publiques.

Samira Njoya

Lire aussi:

Le Maroc s’est donné le pari de réussir la prochaine Coupe d’Afrique des nations qu’il organise. Pour y parvenir, il déploie un ensemble de dispositifs technologiques et d’infrastructures modernisées afin de fluidifier l’accueil et la gestion des flux pendant l’événement.

La Confédération africaine de football (CAF) prévoit de lancer le jeudi 25 septembre l’application mobile « Yalla », conçue pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN), qui se déroulera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc. Cette innovation vise à transformer l’expérience des spectateurs et à centraliser l’accès aux services essentiels liés à l’événement.

Selon la CAF, l’application permettra de centraliser la billetterie, l’hébergement et le calendrier des matchs. Chaque détenteur de billet devra s’inscrire pour obtenir un Fan ID via l’application, garantissant un accès fluide aux stades et aux fan zones. Les visiteurs pourront également compléter et suivre en ligne leur demande de e-Visa. L’outil fournira en outre des mises à jour en temps réel, des contenus personnalisés ainsi que des informations sur la sécurité et les directives locales, afin de faciliter l’intégration des spectateurs étrangers pendant la compétition.

Le lancement de Yalla s’inscrit dans le cadre d’une stratégie plus large de déploiement des nouvelles technologies pour assurer le bon déroulement de la CAN. Plus tôt dans l’année, le Maroc avait présenté le plan « Décollage 2025 », destiné à moderniser ses aéroports et à améliorer l’expérience des voyageurs grâce au système d’information SMART AIRPORT, qui assure la surveillance en temps réel des infrastructures, l’optimisation des flux de visiteurs et la collecte de données. Par ailleurs, le déploiement de la 5G prévu pour novembre fera de la CAN le premier test grandeur nature de cette technologie sur le territoire marocain.

Toutes ces initiatives devraient non seulement garantir le bon déroulement de la compétition, mais également préparer la Coupe du monde de football 2030, que le Maroc co-organisera avec l’Espagne et le Portugal. Elles devraient également permettre d’améliorer l’expérience des voyageurs et de renforcer la coordination et l’exploitation des données à l’échelle nationale.

Samira Njoya

Edité par Sèna D. B. de Sodji

Lire aussi:

Le rapport révèle que sur les pays africains étudiés, plusieurs affichent une progression notable par rapport à l’édition précédente, notamment le Maroc, le Sénégal et la Namibie. Toutefois, les écarts restent marqués entre la première économie africaine et le Niger, dernier au niveau continental et mondial.

Maurice, le Maroc et l’Afrique du Sud sont les pays africains les plus innovants en 2025, selon le classement publié le mardi 16 septembre par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) dans son rapport « Global Innovation Index 2025: Innovation at a Crossroads ».

L’étude analyse les performances en matière d’innovation de 139 pays à travers le monde. Elle s’appuie sur 80 indicateurs regroupés en sept piliers, allant des institutions au capital humain et à la recherche, en passant par les infrastructures, la sophistication des marchés et des entreprises, ainsi que les résultats en matière de connaissances, de technologies et de créativité.

Les dix économies africaines les plus innovantes

Avec un 53ᵉ rang mondial, Maurice confirme son rôle de leader régional. Selon le rapport, l’île s’appuie sur des institutions solides, un système éducatif performant et une politique favorable aux investissements, qui renforcent sa capacité d’innovation.

Le Maroc, qui se hisse au 57ᵉ rang, enregistre sa meilleure performance historique. Cette progression est le fruit de politiques soutenues dans les énergies renouvelables, l’industrialisation et le numérique. L’Afrique du Sud, de son côté, occupe la 61ᵉ place mondiale. Elle conserve sa position de moteur régional grâce à son réseau d’universités de renom et à un écosystème de recherche et développement très actif.

Derrière ce trio de tête, les Seychelles (75ᵉ) progressent grâce à la digitalisation des services publics et à leur engagement en faveur du développement durable. La Tunisie (76ᵉ) maintient sa place parmi les économies les plus innovantes du continent, grâce à la qualité de son capital humain et à la vitalité de son secteur technologique.

L’Égypte (86ᵉ) s’affirme quant à elle comme un hub numérique en Afrique du Nord, avec un écosystème entrepreneurial en pleine expansion. Le Botswana (87ᵉ) continue d’avancer, misant sur la stabilité de sa gouvernance et le développement de la finance et des services.

Le Sénégal (89ᵉ) se distingue en tant que « surperformant » par rapport à son niveau de développement, grâce notamment à la vitalité de son écosystème de start-up et à l’essor du capital-risque. La Namibie (91ᵉ) connaît également une progression notable, soutenue par des investissements dans l’éducation et des réformes institutionnelles. Enfin, le Cap-Vert (95ᵉ), porté par l’essor des services mobiles et des initiatives gouvernementales favorisant l’entrepreneuriat technologique, malgré un recul relatif dans le classement mondial par rapport à l’année précédente.

Si aucun pays africain ne figure encore dans le Top 50 mondial, le rapport met en évidence des signaux positifs. Plusieurs économies, à l’image du Maroc, du Sénégal ou de la Namibie, affichent des dynamiques ascendantes et renforcent la diversité des moteurs de l’innovation sur le continent.

À l’échelle internationale, la Suisse, la Suède et les États-Unis occupent les trois premières places du classement, confirmant leur statut d’économies les plus innovantes de la planète.

Samira Njoya

Classement des pays africains les plus innovants en 2025

1-Maurice (53e rang mondial)

2-Maroc (57e)

3-Afrique du Sud (61e)

4-Seychelles (75e)

5-Tunisie (76e)

6-Egypte (86e)

7-Botswana (87e)

8-Sénégal (89e)

9-Namibie (91e)

10-Cap-Vert (95e)

11-Ghana (101e)

12-Kenya (102e)

13-Rwanda (104e)

14-Nigeria (105e)

15-Côte d’Ivoire (110e)

16-Zambie (112e)

17-Algérie (115e)

18-Cameroun (116e)

19-Togo (117e)

20-Bénin (118e)

21-Madagascar (120e)

22-Tanzanie (121e)

23-Ouganda (124e)

24-Malawi (125e)

25-Burkina Faso (126e)

26-Burundi (127e)

27-Mozambique (128e)

28-Zimbabwe (129e)

29-Mauritanie (131e)

30-Lesotho (132e)

31-Guinée (133e)

32-Ethiopie (134e)

33-Mali (135e)

34-République du Congo (137e)

35-Angola (138e)

36-Niger (139e)

Lire aussi:

03/07/2025 Développement des TIC en Afrique : le Maroc en tête du classement 2025 de l’UIT

16/09/2025 Classement 2025 des pays africains les plus attractifs pour les investisseurs étrangers

L’inclusion numérique fait partie des priorités des autorités malgaches. Elles ont lancé en avril 2025 une initiative visant à distribuer 664 000 appareils numériques aux citoyens.

Le gouvernement malgache prévoit d’équiper 22 000 chefs de fokontany (subdivision administrative de base) et chefs d’arrondissement administratif (CAA) de smartphones, dans le cadre de sa stratégie de transformation numérique. À cet effet, l’exécutif a lancé un appel d’offres le mercredi 10 septembre, qui restera ouvert jusqu’au 3 novembre.

Ces smartphones seront accompagnés de batteries externes et de chargeurs solaires. Il est également prévu la formation des bénéficiaires à l’usage des outils et des applications gouvernementales. L’objectif de cette initiative est de renforcer la connectivité numérique et l’accès aux outils technologiques essentiels pour les acteurs administratifs locaux, en particulier dans les zones éloignées, a expliqué le ministère du Développement du numérique dans un communiqué publié le lundi 15 septembre.

Cette démarche fait partie du Projet de connectivité numérique et énergétique pour l’inclusion à Madagascar (DECIM), soutenu par la Banque mondiale à hauteur de 375 millions de dollars. Le projet vise à accélérer le déploiement de l’Internet et de l’énergie dans les zones mal desservies du pays. Une de ses composantes clés est l’équipement de l’administration publique en terminaux numériques, afin d’améliorer la gestion locale et de rapprocher l’État des citoyens. Ces appareils permettront à chaque représentant local de collecter, transmettre, suivre et agir en temps réel, même en l’absence d’électricité ou de connexion réseau.

L’initiative s’inscrit également dans les ambitions de transformation numérique du gouvernement, présentées dans le Plan stratégique quinquennal du numérique (PSN) 2023–2028. L’exécutif souhaite faire de Madagascar un acteur majeur de l’économie numérique en Afrique, notamment à travers le développement des télécommunications, de l’e-gouvernement et de l’inclusion numérique. Les autorités tablent ainsi sur une contribution du secteur numérique de 6 % au PIB d’ici 2028, contre 1,5 % en 2019.

Pour le moment, Madagascar est classé 168ᵉ mondial sur 193 à l’Indice de développement de l’e-gouvernement (EGDI) des Nations unies. En 2024, le pays a enregistré un score de 0,3235 sur 1, en dessous des moyennes africaine (0,4247) et mondiale (0,6382).

Isaac K. Kassouwi

Lire aussi:

Réduire la fracture numérique : Madagascar équipe ses citoyens en appareils connectés

Face à la pénurie de médecins et à l’isolement des villages africains, la télémédecine ouvre une nouvelle voie. Grâce aux technologies numériques, des start-up locales conçoivent des solutions pour rapprocher les soins des populations rurales longtemps laissées pour compte.

En Afrique subsaharienne, environ 57 % de la population vit en milieu rural, soit près de 700 millions de personnes. Dans certains pays comme le Burundi, cette proportion dépasse 85 %. Ces zones isolées sont souvent confrontées à une pénurie d’infrastructures sanitaires, à un manque de professionnels qualifiés et à un accès limité aux soins spécialisés. Selon l’OMS, la région connaîtra une pénurie de 6,1 millions de travailleurs de la santé d’ici 2030, soit une hausse de 45 % par rapport à 2013. Conséquence : des décès évitables, des diagnostics tardifs et une pression accrue sur les hôpitaux urbains.

Des start-up innovent pour rapprocher les soins des villages isolés

La télémédecine, qui recouvre la téléconsultation, la télésurveillance, la téléexpertise ou encore la téléassistance, utilise les technologies de l’information pour offrir des soins à distance. Elle permet de dépasser les barrières géographiques et logistiques, et d’apporter une réponse concrète aux communautés éloignées des centres de santé.

Plusieurs start-up africaines s’imposent sur ce terrain. Au Kenya, Ilara Health fournit aux cliniques rurales des outils de diagnostic abordables, permettant aux médecins d’effectuer des examens de qualité sans infrastructures lourdes. Une approche similaire est développée au Cameroun par Waspito, qui relie patients et praticiens via une application mobile, offrant consultations vidéo, livraison de médicaments et accès à des tests de laboratoire.

Dans les villages reculés du Tchad, Telemedan installe des kiosques solaires de télémédecine, garantissant des consultations accessibles même là où les infrastructures font défaut. Au Ghana, Diagnosify exploite l’intelligence artificielle pour détecter précocement les maladies de la peau et orienter les patients vers des dermatologues, étendant ainsi l’accès à des soins spécialisés jusque dans les zones les plus isolées.

Les gouvernements, de leur côté, commencent à intégrer l’e-santé dans leurs politiques publiques, souvent avec le soutien de partenaires comme la Banque mondiale ou l’OMS. Digitalisation des registres médicaux, plateformes officielles de téléconsultation ou formation en ligne des agents de santé s’ajoutent ainsi aux initiatives locales, pour renforcer durablement les systèmes de santé.

Enjeux et défis de la télémédecine en Afrique rurale

La télémédecine dans les déserts médicaux africains se heurte toutefois à plusieurs obstacles. La connectivité demeure insuffisante dans de nombreuses zones. En 2024, 57 % des habitants des zones urbaines en Afrique utilisaient Internet, contre seulement 23 % dans les zones rurales, selon l’Union internationale des télécommunications. À cette fracture numérique s’ajoutent le manque de formation des professionnels de santé et des patients, la persistance de croyances traditionnelles qui freinent l’adoption des technologies, ainsi que l’absence de cadres solides pour protéger les données médicales.

Mais au-delà de ces difficultés, les enjeux sont considérables. La télémédecine constitue une opportunité pour repenser l’organisation des soins, en désengorgeant les hôpitaux urbains et en rapprochant la médecine des zones reculées. Elle pourrait contribuer à réduire les inégalités d’accès à la santé, en garantissant à chaque patient, quel que soit son lieu de résidence, un suivi médical de qualité.

Investir dans les start-up de l’e-santé apparaît alors comme un levier essentiel. Ces jeunes pousses, grâce à leur ancrage local, conçoivent des solutions adaptées aux réalités du terrain : applications accessibles sur téléphones basiques, kiosques solaires, plateformes en langues locales. En comblant les manques laissés par les structures traditionnelles, elles réduisent la distance entre praticiens et patients, et offrent un relais vital pour les populations les plus isolées.

Samira Njoya

Edité par Sèna D. B. de Sodji

Lire aussi:

Les dossiers patients informatisés, un pilier de santé publique encore fragile en Afrique

Au Sénégal, Kera Health connecte les prestataires de soins de santé aux patients

La recrudescence des cyberattaques pousse la CNSS à revoir entièrement ses systèmes numériques. L’institution veut désormais renforcer significativement la protection des données sensibles de millions de salariés et d’entreprises.

La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) du Maroc a lancé un appel d’offres international évalué à 40 millions de dirhams (4,4 millions USD), destiné à renforcer sa cybersécurité à la suite d’une série d’attaques informatiques ayant compromis des données sensibles. L’initiative vise à moderniser les systèmes numériques de l’institution et à sécuriser les informations personnelles de millions de salariés et d’entreprises affiliées à la CNSS.

L’appel d’offres se décline en deux volets complémentaires. La première enveloppe, de 6 millions de dirhams, est destinée à accélérer le projet global de transformation numérique de l’institution. La seconde, estimée entre 19,99 et 39,98 millions de dirhams, concerne l’acquisition d’expertises spécialisées, la mise en place de solutions techniques avancées et le déploiement de systèmes de sécurité conformes à la loi 09-08 sur la protection des données personnelles.

Le cahier des charges impose des garanties strictes, incluant la destruction des fichiers après exécution des contrats, l’interdiction de tout usage non autorisé des données et l’adoption de méthodologies agiles pour assurer l’efficacité des dispositifs.

Cette initiative s’inscrit dans un contexte marqué par la fragilité des infrastructures numériques marocaines face à la montée des cybermenaces. L’attaque massive du 8 avril menée par le groupe Jabaroot avait compromis les données de près de 500 000 entreprises et deux millions de salariés. Une seconde intrusion, signalée en septembre, souligne la vulnérabilité persistante des systèmes et met en lumière l’absence d’une architecture de sécurité robuste et proactive, malgré l’importance stratégique de la CNSS dans la protection sociale nationale.

Ce projet vise à renforcer de manière significative la résilience numérique de la CNSS et à restaurer la confiance des assurés sociaux. En sécurisant ses systèmes, l’institution pourra garantir un traitement plus fiable des données et assurer la continuité de services essentiels tels que l’Assurance maladie obligatoire (AMO), destinée aux ménages défavorisés et aux non-actifs. Cette initiative viendra en outre compléter les actions déjà engagées par le gouvernement sur le plan juridique et réglementaire pour protéger les infrastructures publiques et privées face à la montée des cybermenaces.

Samira Njoya

Lire aussi:

Au Maroc, Hypeo AI aide les marques dans leurs campagnes marketing en ligne

En juillet dernier, deux protocoles d’accord non contraignants dans le domaine du numérique et de la digitalisation des services publics ont été signés entre le gouvernement ivoirien et la société G42 Presight des Émirats arabes unis.

La ministre d’État, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l’Administration, Anne Désirée Ouloto-Lamizana, a obtenu des Émirats arabes unis une promesse de financement de 95 millions USD. La signature d’une lettre d’intention est prévue d’ici mi-octobre, en vue d’une libération effective des fonds avant la fin de l’année. L’information a été annoncée le dimanche 14 septembre par l’Agence ivoirienne de presse.

Ce financement, qui sera encadré par un comité de pilotage conjoint, prévoit plusieurs projets structurants : la construction d’un datacenter modulaire et d’un cloud souverain, la création d’un centre d’excellence en intelligence artificielle et en innovation, ainsi que le renforcement du système intégré de gestion des fonctionnaires et agents de l’État (SIGFAE) grâce à l’intégration d’agents intelligents. L’objectif est d’accélérer la transformation numérique de l’administration, tout en améliorant la gestion des ressources humaines et la qualité des services publics.

Cette initiative s’inscrit dans un contexte marqué par la volonté du gouvernement ivoirien de renforcer la gouvernance et de se positionner comme un acteur technologique majeur en Afrique de l’Ouest. Elle traduit également l’importance croissante de la coopération entre Abidjan et Abu Dhabi, qui s’étend désormais à des secteurs stratégiques comme l’innovation numérique, la cybersécurité et l’intelligence artificielle.

Si elle se concrétise, l’initiative pourrait renforcer le rôle de la Côte d’Ivoire comme centre d’excellence en technologies et innovation administrative en Afrique de l’Ouest. Elle devrait également favoriser la formation des talents et l’insertion professionnelle des jeunes, y compris aux Émirats arabes unis. Toutefois, la réussite du projet reposera sur la mise en œuvre rigoureuse des réformes annoncées et sur la capacité à sécuriser et pérenniser ces infrastructures face aux défis de la souveraineté numérique et de la cybersécurité.

Samira Njoya

Edité par Sèna D. B. de Sodji

Lire aussi:

Haut débit en Côte d’Ivoire : 30 localités supplémentaires couvertes d’ici fin septembre

Côted’Ivoire : les USA engagent 47 millions $ pour numériser le ministère de l’Industrie

Portée par l’essor fulgurant de la téléphonie mobile, l’Afrique a transformé le téléphone en véritable outil bancaire. Des millions de personnes auparavant exclues du système financier accèdent désormais à des services de transfert, d’épargne et de paiement. Une mutation profonde et discrète qui redessine les économies et bouscule les modèles traditionnels de la finance.

Depuis une quinzaine d’années, l’Afrique est au cœur d’une révolution financière déterminante : celle du Mobile Money. Ce système, qui permet d’envoyer, recevoir et stocker de l’argent à partir d’un simple téléphone portable, a radicalement transformé les usages financiers sur le continent. Alors que 57 % des Africains ne possédaient toujours aucun compte bancaire en 2021 selon le rapport « Digital Banking In Sub-Saharan Africa » de BPC et Fincog, le nombre de comptes Mobile Money a continué de prendre de l’ampleur.

Lancé au Kenya en 2007, le service comptait un peu plus de 57 millions d’abonnés en Afrique subsaharienne en 2012. Neuf ans plus tard, en 2021, ce chiffre avait grimpé à 621 millions d’utilisateurs. En 2024, l’Afrique a atteint 1,1 milliard de comptes Mobile Money enregistrés (53% du nombre mondial), représentant 81 milliards de transactions financières d’une valeur de 1,1 trillion de dollars (66% de la valeur mondiale), d’après les données de l’Association mondiale des opérateurs de téléphonie (GSMA).

En Afrique, le Mobile Money est devenu bien plus qu’un simple outil de transfert. Il est devenu une industrie à part entière génératrice de croissance, d’inclusion financière et d’opportunités socio-économiques. De Nairobi à Dakar, en passant par Abidjan et Lagos, le téléphone portable a transformé la manière dont des millions d’Africains accèdent aux services financiers, créant un impact mesurable sur le produit intérieur brut (PIB) et sur la vie quotidienne.

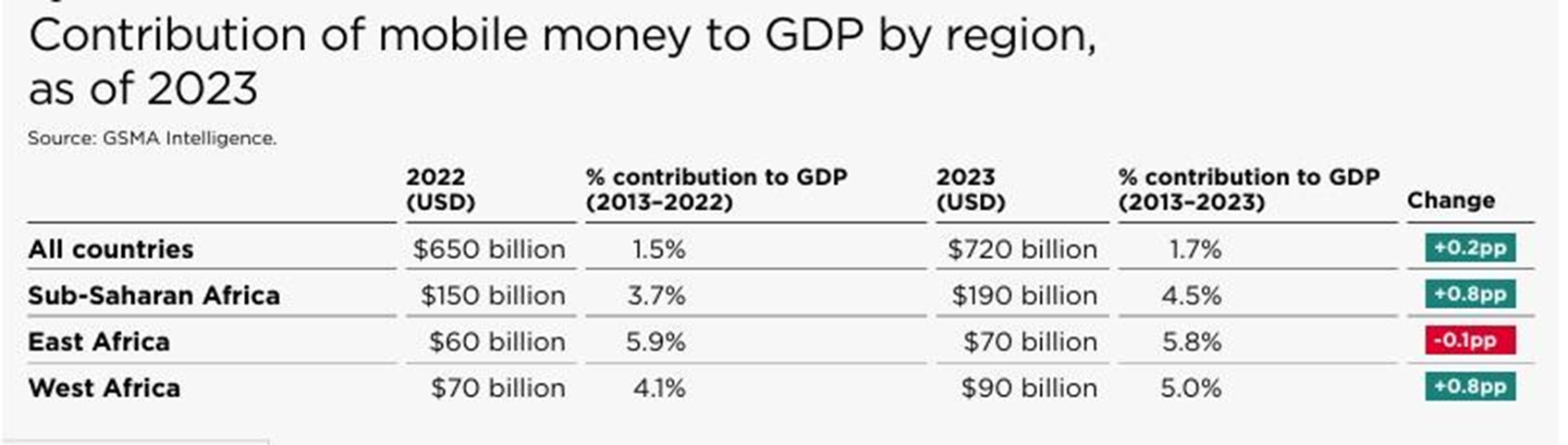

Un poids croissant dans le PIB africain

Le secteur de l’argent mobile ne se contente plus d’inclure les populations exclues du système bancaire traditionnel : il contribue massivement à l’économie. Selon les données de 2023, le PIB total des pays disposant de services de Mobile Money était supérieur de 720 milliards de dollars à ce qu’il aurait été sans cette innovation. En Afrique subsaharienne, berceau et épicentre de cette révolution, la contribution est passée de 150 milliards de dollars en 2022 à 190 milliards en 2023. Les écarts sont toutefois notables selon les zones.

Source: GSMA

« Le Mobile Money a eu un impact plus important sur le PIB des pays d'Afrique de l'Ouest que partout ailleurs sur le continent. Cela apparaît clairement lorsque l'on compare les pays d'Afrique subsaharienne. Au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Ghana, en Guinée, en Guinée-Bissau, au Sénégal et au Liberia, le Mobile Money a contribué à plus de 5 % du PIB. En Afrique de l'Est, le Mobile Money a contribué à plus de 5 % du PIB du Kenya, du Rwanda, de l'Ouganda et de la Tanzanie. Ailleurs en Afrique subsaharienne, la contribution du Mobile Money au PIB a été mitigée. En Afrique centrale, le Cameroun, le Congo et le Gabon ont chacun enregistré une contribution comprise entre 5 % et 8 %. En Afrique australe, où le Mobile Money est moins répandu, les contributions au PIB restent généralement inférieures à 5 %. À mesure que l'utilisation du Mobile Money se développe en Afrique subsaharienne, son impact sur le PIB national pourrait également augmenter ».

Des impacts socio-économiques tangibles

Au-delà des chiffres macroéconomiques, l’argent mobile a des répercussions directes sur la vie des populations. Au Mali, la start-up OKO, en partenariat avec Orange Money, a permis à plus de 41 000 agriculteurs de souscrire à une assurance indicielle contre les aléas climatiques. En Éthiopie, l’alliance entre Lersha, Telebirr et M-PESA propose prêts groupés et couvertures agricoles, renforçant la sécurité alimentaire. Le modèle pay-as-you-go (PAYG), qui permet d’acheter des kits solaires en payant par mobile, explose en Afrique de l’Est. Des pays comme le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie illustrent comment Mobile Money et énergies renouvelables forment un tandem pour l’électrification rurale. Selon la GSMA, le Mobile Money contribue à 15 des 17 Objectifs de Développement Durable, notamment la lutte contre la pauvreté, l’égalité des genres et l’accès à l’éducation.

Le Mobile Money permet aujourd’hui : d’épargner directement depuis son téléphone, d’accéder à du crédit, de souscrire à des assurances, de régler des factures, des frais scolaires ou des paiements marchands. Cette diversification transforme les téléphones en banques de poche, adaptées aux besoins d’une population souvent éloignée des agences bancaires. En 2024, toutes les régions africaines ont enregistré une progression de l’usage du Mobile Money.

Aperçu régional de la Croissance en Afrique (2024)

|

Région |

Services actifs |

Comptes enregistrés |

Comptes actifs 30j |

Transactions |

Valeur des transactions |

|

Afrique subsaharienne |

N/A |

1,1 milliard (+19%) |

286 millions (+12%) |

81 milliards (+22%) |

1,1 trillion USD (+15%) |

|

Afrique de l'Ouest |

74 |

485 millions (+21%) |

97 millions (+13%) |

22 milliards (+15%) |

357 milliards USD (+5%) |

|

Afrique de l'Est |

57 |

459 millions (+15%) |

149 millions (+12%) |

52 milliards (+25%) |

649 milliards USD (+23%) |

|

Afrique australe |

15 |

27 millions (+19%) |

4 millions (-20%) |

543 millions (-9%) |

6 milliards USD (+4%) |

|

Afrique centrale |

19 |

104 millions (+24%) |

32 millions (+13%) |

7 milliards (+22%) |

83 milliards USD (+7%) |

|

Afrique du Nord |

13 |

25 millions (+24%) |

3 millions (+44%) |

262 millions (+63%) |

10 milliards USD (+53%) |

Source : Agence Ecofin

Les leaders du marché

Le succès enregistré par le Mobile Money au fil des années en Afrique a suscité un investissement croissant des opérateurs télécoms dans le service. Aujourd’hui, quelques leaders se démarquent clairement sur le marché.

Orange

Depuis son lancement en 2008 en Côte d'Ivoire, Orange Money a évolué pour devenir un acteur majeur de l’inclusion financière, atteignant 40 millions d’utilisateurs actifs et 164 milliards € de transactions en 2024. Le service qui est disponible dans les 16 marchés africains du groupe télécoms français revendique 25 millions de transactions par jour. Lors d’un atelier organisé le 15 avril 2025, dans le cadre du GITEX au Maroc, Jérôme Hénique, alors directeur général d’Orange Afrique et Moyen-Orient (OMEA), déclarait qu’Orange Money a vu sa valeur de transactions plus que doubler entre 2021 et 2024. Elle est passée de 46 milliards € à 164 milliards €. Le service enregistre jusqu’à 700 millions € transférés chaque mois, et des services financiers tels que le crédit et l’épargne avec Orange Bank Africa qui compte 1,7 million de clients en 2024 et en partenariat avec d’autres banques dans les pays où Orange Bank Africa n’est pas présent.

MTN

En 2024, le groupe MTN a revendiqué plus de 63 millions d'utilisateurs actifs mensuels de son service MTN MoMo dans 14 de ses 16 marchés. Ceux-ci ont effectué plus de 20 milliards de transactions pour une valeur totale supérieure à 320 milliards de dollars américains, révèle l’entreprise télécoms. Comme son concurrent Orange Money, MTN MoMo permet notamment aux utilisateurs d'accéder à des services de paiement, de commerce électronique, d'assurance, de prêt et de transfert d'argent.

Airtel Africa

La branche du groupe de télécommunications indien Bharti Airtel revendiquait 38 millions de clients Airtel Money (+20,7 %) sur les 14 marchés africains en 2024. La solution qui propose des services d’envoi et retrait d’argent, de paiement par portefeuille électronique, des microcrédits, des services d'épargne et des transferts d'argent internationaux a généré un chiffre d'affaires de 837 millions de dollars en 2024. Soit une croissance de 32,8 % à taux de change constant par rapport aux 692 millions de dollars enregistrés en 2023.

Vodacom Group

La société a déclaré 87,7 millions de clients pour ses services financiers mobiles, y compris Safaricom, pour l’exercice financier 2024 clos en mars 2025. Les solutions VodaCash et M-Pesa, opérationnels à travers huit marchés africains, ont traité plus de 450,8 milliards de dollars de transactions sur l'année, soit une hausse de 18,3 %. Le chiffre d'affaires des services financiers a progressé de 17,6 % sur une base normalisée, représentant 11,6 % du chiffre d'affaires des services du Groupe. Safaricom a également enregistré un chiffre d'affaires de 22,6 milliards de rands dans le secteur des services financiers. Pour le M-Pesa en particulier, proposé par Safaricom au Kenya et en Ethiopie, le service a généré 161,1 milliards shillings kényans (1,2 milliard $) pour 37,1 millions d’utilisateurs.

Les obstacles à surmonter

Malgré l’impact considérable du Mobile Money sur l’économie africaine et les conditions de vie de millions de personnes, plusieurs défis freinent la pleine expression du potentiel transformateur du service.

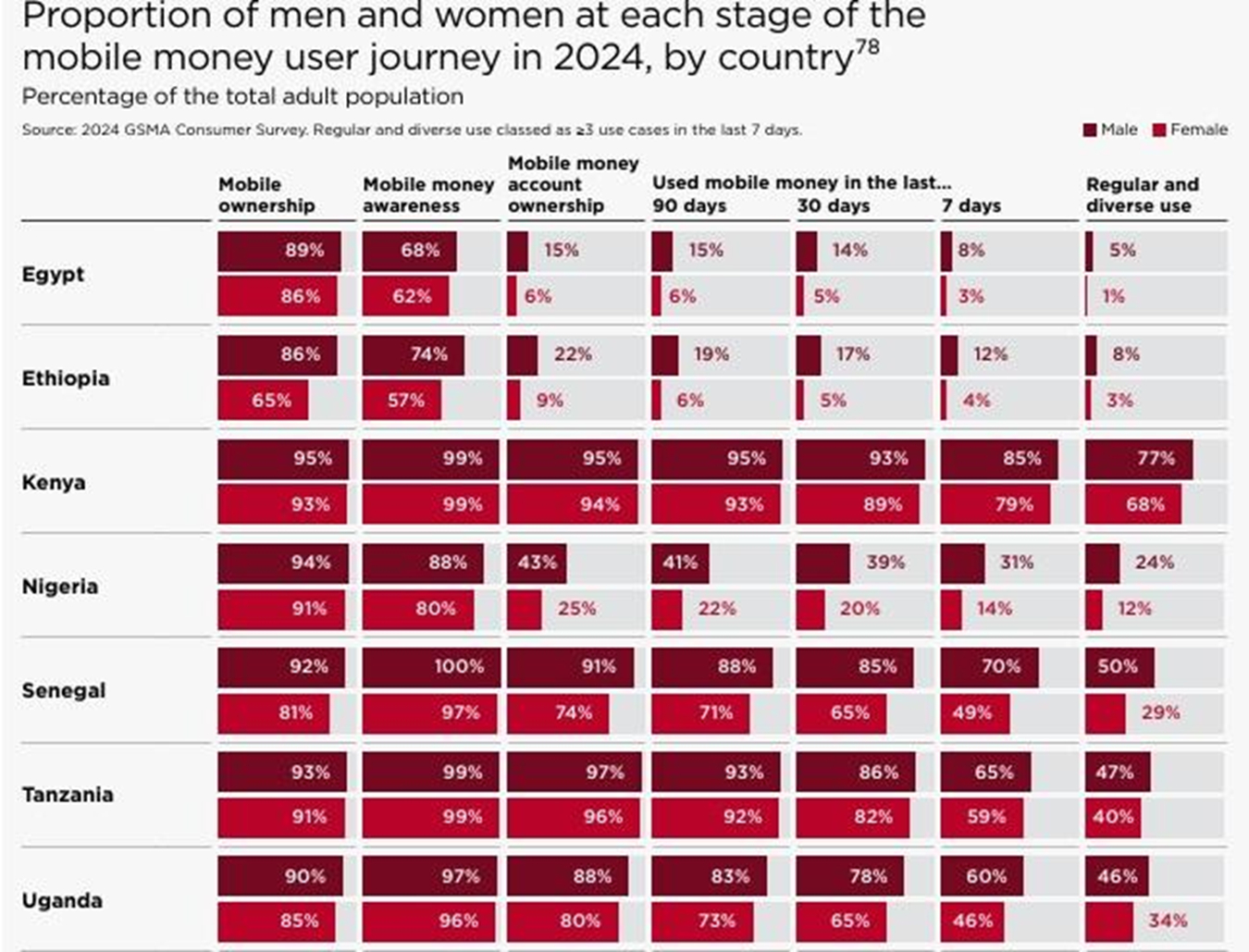

L’écart persistant dans la possession de téléphones mobiles, prérequis pour l’utilisation des services financiers, avec 8% de femmes en moins que d’hommes propriétaires dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Cet écart varie selon les pays : l’Éthiopie affiche par exemple un niveau particulièrement bas (plus d’un tiers des femmes sans mobile).

La fracture de genre persiste aussi en matière de possession d’un compte Mobile Money dans plusieurs pays. GSMA révèle que la plupart des pays étudiés en 2023 n'ont constaté aucune amélioration du taux de détention de comptes bancaires par les femmes ni de leur écart de genre respectif en 2024. Pour certains, l'écart de genre stagne pour la troisième année consécutive. C'est le cas du Sénégal où la détention d'un compte bancaire est désormais quasi universelle pour les hommes, mais plus d'un quart des femmes n'en possèdent toujours pas. Une amélioration a été constatée au Nigeria, où l'écart entre les sexes est passé de 46 % à 41 %. En 2024, le taux de détention de comptes bancaires a augmenté tant chez les hommes que chez les femmes.

La faible littératie financière numérique fait que beaucoup d’utilisateurs maîtrisent mal les fonctionnalités avancées en Afrique. En 2024, des écarts entre les sexes existaient pour les transactions de base, telles que les dépôts, les retraits et les virements P2P, ainsi que pour les transactions liées à l'écosystème et les services financiers connexes, déplore GSMA.

Parmi tous les adultes ayant déjà utilisé l'argent mobile, les femmes de presque tous les pays étudiés étaient moins susceptibles d'avoir utilisé le Mobile Money. Au Sénégal, 5 % des femmes, contre 16 % des hommes, ont indiqué recevoir des salaires ou des rémunérations. Au Nigeria, un quart des femmes interrogées contre 41 % des hommes ont affirmé recevoir des paiements d'un client. Au Kenya, la moitié des femmes kenyanes interrogées avaient effectué un paiement marchand, contre deux tiers des hommes.

Source : GSMA

À mesure que l'écosystème financier mondial devient de plus en plus interconnecté, le risque de fraude s'est accru. Dans plusieurs pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, l'usurpation d'identité, la fraude interne, la cyberfraude et la fraude par des agents ont eu un impact sur l'argent mobile. GSMA explique que chaque catégorie de menace peut être subdivisée en typologies plus précises, telles que l'ingénierie sociale, l'attaque de type « man-in-the-middle » et les logiciels malveillants, entre autres. La GSMA considère que de nombreux régulateurs soutiennent modérément la lutte contre la fraude liée à l'argent mobile. Elle affirme que plus de 70 % des fournisseurs de Mobile Money estiment que les autorités chargées de l’application de la loi sont inefficaces, faute de compétences techniques, de moyens suffisants et en raison de la corruption.

Une industrie appelée à peser davantage

L’argent mobile est désormais reconnu comme un moteur structurel du développement africain. Il ne s’agit plus seulement d’un outil d’inclusion, mais d’une industrie intégrée, capable de générer des revenus, d’accroître la résilience des ménages et de soutenir des secteurs stratégiques comme l’agriculture et l’énergie.

Avec plus d’un trillion de dollars de transactions enregistrées en 2024, le Mobile Money est devenu un pilier de l’économie numérique africaine. Son avenir reposera sur deux leviers clés : généraliser l’interopérabilité internationale, afin de fluidifier les transferts transfrontaliers directement entre opérateurs télécoms de régions différentes, et le renforcement de la confiance par la régulation et la lutte contre la fraude.

Muriel Edjo

Lire aussi:

Mobile money : l’épargne progresse, mais le crédit stagne toujours en Afrique (Banque mondiale)

L’intelligence artificielle s’impose progressivement comme un levier de modernisation dans de nombreux secteurs, allant de la santé aux transports.

Les autorités algériennes veulent intégrer l’intelligence artificielle (IA) dans les services de l’aéroport international d’Alger à partir du mois de décembre prochain. Cette initiative de modernisation vise à hisser la qualité des services au niveau des standards internationaux des grands aéroports.

Elle a été annoncée le dimanche 14 septembre par Mokhtar Mediouni, PDG de la Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d’Alger (SGSIA), lors d’une conférence de presse, rapportée par l’agence Algérie Presse Service (APS). Les nouveautés comprennent la reconnaissance faciale, les scanners corporels, le voyage sans contact et les portiques intelligents. Selon M. Mediouni, ces technologies permettront une exploitation optimale des espaces de l’aéroport (hall, parkings, zones d’embarquement) et faciliteront les procédures d’entrée et de sortie des passagers.

La numérisation s’inscrit dans une volonté de transformer l’aéroport international d’Alger en « un hub régional grâce à ses atouts, notamment au regard de la position stratégique de l'Algérie proche de l'Europe, en faisant un point de transit majeur pour le transport des voyageurs et des marchandises dans le monde ». L’ambition est également de hisser la plateforme au rang de hub africain de premier plan, en tant que passerelle reliant les voyageurs du continent à l’Asie, l’Amérique et l’Europe, tout en leur offrant des prestations modernes.

Pour rappel, l’aéroport international d’Alger est le principal aéroport du pays. Les autorités avaient anticipé un trafic d’environ 10 millions de passagers en 2024, après avoir enregistré 7,3 millions en 2023 et 6,5 millions en 2022. Il occupe également une place centrale dans la stratégie d’expansion africaine et mondiale de la compagnie aérienne nationale Air Algérie.

En avril 2025, l’entreprise publique a annoncé le lancement, à partir de l’hiver prochain, de nouvelles lignes directes vers six destinations en Afrique et en Asie, notamment Guangzhou (Chine), Kuala Lumpur (Malaisie), N’Djamena (Tchad), Zanzibar (Tanzanie), Libreville (Gabon) et Addis-Abeba (Éthiopie). Fin 2024, Air Algérie desservait déjà 25 destinations africaines, avec un flux de 179 000 passagers.

Isaac K. Kassouwi

Edité par Sèna D. B. de Sodji

Lire aussi:

04/07/2025 - L’Algérie attribue les licences pour la 5G commerciale

Air Algérie lancera six nouvelles lignes directes vers l’Afrique et l’Asie

Face aux défis de gouvernance et de proximité avec les citoyens, les communes et villes camerounaises explorent le numérique comme levier de modernisation. La numérisation apparaît ainsi comme un outil clé pour améliorer transparence, efficacité et attractivité locale.

L’Association des communes et villes unies du Cameroun (CVUC) a présenté, le jeudi 11 septembre à Yaoundé, son « Programme de digitalisation des communes et villes » (PDCV). Cette initiative vise à moderniser la gestion locale en dotant les collectivités d’outils numériques communs et de services en ligne accessibles aux citoyens.

Le PDCV s’articule autour de quatre axes : une plateforme numérique mutualisée pour les communes et la CVUC, la mise en place d’une offre de services numériques intégrés, le renforcement des compétences numériques des personnels municipaux, ainsi que la coordination du programme et le suivi de sa mise en œuvre. L’objectif affiché est de rendre les municipalités plus transparentes, plus efficaces et mieux connectées avec leurs administrés.

Ce projet s’inscrit dans la stratégie plus large de transformation numérique du Cameroun, qui inclut la dématérialisation progressive des procédures administratives et l’interconnexion des services publics. Dans ce cadre, 374 sites internet communaux ont déjà été développés. Toutefois, pour qu’ils deviennent pleinement opérationnels, un protocole d’entente doit être signé par chaque commune avec la CVUC. À ce jour, 240 municipalités ont franchi cette étape, tandis que 134 n’ont pas encore signé, selon l’association.

À terme, le PDCV devrait accroître la visibilité des communes, faciliter l’accès des citoyens aux services administratifs en ligne et renforcer l’attractivité des territoires pour les investisseurs. Mais plusieurs défis restent à relever : infrastructures TIC insuffisantes, taux de pénétration Internet limité à 41,9 % selon DataReportal, manque de personnel qualifié, instabilité énergétique et faiblesse des ressources financières communales. La réussite du programme dépendra aussi de l’application effective du Code général des collectivités territoriales décentralisées (CTD), qui prévoit l’affectation de 15 % des recettes de l’État à la décentralisation.

Il faut noter que le Cameroun reste confronté à des défis en matière de gouvernance numérique. Selon le rapport 2024 des Nations Unies sur le développement de l’administration en ligne (E-Government Development Index), le pays se classe 155ᵉ sur 193, avec un indice de 0,4294, bien en dessous de la moyenne mondiale de 0,6382. Ce programme constitue ainsi une opportunité stratégique pour réduire ce retard et inscrire durablement l’administration camerounaise dans l’ère du numérique intelligent.

Samira Njoya

Lire aussi:

More...

Doté d’un budget de 150 millions USD, le Projet d’accélération de la transformation digitale reflète la volonté du Burkina Faso de faire des TIC un pilier de son développement, notamment dans le secteur de l’éducation.

Le Burkina Faso poursuit l’intégration du numérique dans son système éducatif. Le Projet d’accélération de la transformation digitale (PACTDIGITAL) piloté par le ministère de l’Économie numérique a présenté le mercredi 10 septembre ses actions d’appui au ministère de l’Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique.

Il s’agit notamment de la mise à jour des curricula en télécoms et TIC pour mieux répondre aux besoins du marché de l’emploi, du lancement d’une plateforme d’apprentissage en ligne, du renforcement des compétences locales en production de contenus multimédias pédagogiques, ainsi que de l’équipement numérique des lycées scientifiques de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso.

Selon Haoua Ouattara/Dama, coordonnatrice du projet, ces actions visent à digitaliser des processus clés du ministère, moderniser les pratiques pédagogiques et ouvrir la voie à de nouveaux métiers liés au digital. Pour le ministre de l’Enseignement secondaire Boubacar Savadogo, cet appui contribuera à améliorer la qualité de la formation et à accroître les ressources humaines qualifiées dans le numérique.

L’initiative entre dans le cadre des ambitions de transformation digitale du gouvernement burkinabè, qui veut mettre le numérique au service de secteurs clés, dont l’éducation. Par exemple, un projet de développement de 95 applications mobiles éducatives a été annoncé en février 2024. L’UNESCO estime que l'apprentissage numérique a le potentiel d'élargir l'accès à l'éducation, d'améliorer les résultats de l'apprentissage et de doter les apprenants des connaissances et compétences dont ils ont besoin pour relever les défis du 21e siècle.

Toutefois, l’intégration des TIC dans l’éducation burkinabè reste confrontée à plusieurs défis. Un diagnostic réalisé en 2023 par les autorités a mis en évidence des difficultés structurelles et techniques. Parmi elles figurent l’insuffisance de cadres de concertation entre les différents acteurs, la faible vulgarisation des actions, ainsi qu’une connectivité Internet encore limitée et coûteuse.

Le rapport pointait également les défauts de fonctionnement du Cloud, la faible couverture des établissements par la fibre optique, le manque de formation adaptée, ou encore le déficit d’équipements informatiques et de matériel logistique.

Isaac K. Kassouwi

Edité par : Feriol Bewa

Lire aussi:

Le Burkina Faso dévoile ses 12 chantiers numériques pour 2030

Le Tchad reste parmi les pays les moins avancés en matière de services publics numériques. Cette situation met en évidence l’urgence de renforcer l’accès aux services et d’accélérer la transformation numérique pour plus d’efficacité et d’inclusion.

Le pays entend moderniser ses services administratifs liés aux transports grâce à un système numérique intégré. La question a été au cœur des échanges lors d’une réunion présidée le mardi 9 septembre par la ministre des Transports, de l’Aviation civile et de la Météorologie nationale, Fatima Goukouni Weddeye (photo), consacrée à la numérisation des prestations financières relevant de son département.

Le projet vise à centraliser l’ensemble des services offerts par le ministère en un point unique. Seront notamment concernés : la délivrance des cartes grises, des permis de conduire, des fiches techniques, des licences et agréments de transport, ainsi que la Lettre de Voiture Obligatoire (LVO). L’objectif est de faciliter l’accès aux services, assurer la traçabilité des opérations et réduire les délais et coûts pour les usagers et les entreprises.

Cette initiative s’inscrit dans une dynamique nationale plus large de modernisation de l’administration publique et de digitalisation des services publics. Le Tchad a déjà engagé plusieurs projets dans ce cadre, notamment la dématérialisation partielle des procédures administratives et la mise en place de plateformes numériques pour le suivi des documents officiels.

Malgré ces efforts, le pays reste en retard en matière de services numériques. Selon l’ONU, le Tchad affiche un E-Government Development Index (EGDI) de 0,1785 sur 1 en 2024, le classant 189ᵉ sur 193 pays. Cette faible performance souligne l’urgence d’accélérer la transformation numérique pour rendre les services publics plus accessibles, efficaces et fiables.

Le déploiement d’un système numérique intégré pourrait répondre à plusieurs enjeux majeurs pour le pays. Il permettrait de réduire les coûts et la complexité des démarches administratives, de limiter la fraude et les pertes de documents, et de renforcer l’efficacité du secteur des transports. À terme, cette transition numérique contribuerait à renforcer la compétitivité des acteurs économiques et à faciliter l’accès aux services pour les citoyens, tout en consolidant la transparence et la fiabilité des opérations publiques.

Samira Njoya

Lire aussi:

Le Tchad veut renforcer la formation des escadres au numérique avec l’UIT

En 2024, les réseaux 3G et 4G couvraient respectivement 98,3 % et 93,7 % de la population ivoirienne, selon l’Union internationale des télécommunications (UIT). La 5G, elle, n’a pas encore été déployée commercialement dans le pays.

Le ministère ivoirien de la Transition numérique et de la Digitalisation pilote jusqu’au jeudi 25 septembre 2025 la 2ᵉ phase du Programme national de connectivité rurale (PNCR), avec l’appui de l’Autorité de régulation des télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire (ARTCI). Cette étape qui vise à connecter 30 nouvelles localités à l’Internet haut débit, a démarré dans la région du Worodougou où les villages de Yanfissa, Kangana, Kognimansso et Dougbe sont déjà pourvus.

Les régions du Kabadougou, des Grands-Ponts, de la Nawa, du Sud-Comoé, du Nzi, du Guémon, du Cavally, du Poro et du Tchologo sont les prochaines ciblées. L’objectif est de réduire la fracture numérique entre zones urbaines et rurales et de faciliter dans ces dernières l’accès à l’éducation, la santé, le commerce, ainsi que l’inclusion sociale et financière.

« La connectivité rurale est fondamentale dans la vision de la transformation sociale et numérique de la Côte d'Ivoire du Président de la République, Alassane Ouattara : Il voit les technologies et l'innovation comme l'outil par excellence pour accélérer le développement économique et social. C'est porteur de ce projet social du gouvernement que le ministère met en place ce programme national pour assurer que tout citoyen sans considération de la zone où il vit, ait un accès aisé à l'Internet haut débit et aux services du numérique » a indiqué le ministre Kalil Konaté.

Le PNCR s’inscrit aussi dans un plan plus large des autorités ivoiriennes pour faire du pays un hub numérique régional. Selon la plateforme DataHub de l’Union internationale des télécommunications (UIT), le taux de pénétration d’Internet s'y élève à 52,7% en milieu urbain, contre seulement 24,6% dans les zones rurales. Cette disparité se reflète également dans l'accès des ménages à Internet à domicile, avec 85,7% pour les ménages urbains contre 57,7% à la campagne.

À terme, le programme devrait réduire le gap entre les milieux ruraux et urbains en matière de connectivité, renforcer l’inclusion digitale et favoriser le développement économique local dans des zones jusque-là numériquement isolées. Il pourrait aussi stimuler l’entrepreneuriat, améliorer l’accès aux services publics en ligne et préparer les populations rurales à mieux s’intégrer à l’économie numérique nationale.

Adoni Conrad Quenum

Edité par : Feriol Bewa

Lire aussi:

Haut débit : le Kenya lance un système de cartographie soutenu par l’UE et l’UIT

Côte d’Ivoire : le VITIB recherche 311 millions $ pour accélérer son développement

Le numérique est perçu comme l’un des principaux leviers de croissance économique de l’Afrique. Selon une étude conjointe de l’IFC et de Google, l’économie numérique continentale pourrait atteindre 712 milliards USD en 2050, soit 8,5 % du PIB continental.

Le Ghana pourrait générer plus de 40 milliards GHS (3,4 milliards USD) et près de 500 000 emplois d’ici 2029 grâce à la numérisation de son économie, selon le rapport « Driven Digital Transformation of the Economy in Ghana » présenté le 3 septembre à Accra par la GSMA. Le document identifie cinq secteurs stratégiques – agriculture, industrie, commerce, transports et administration publique – comme leviers essentiels pour stimuler la croissance et accroître les recettes fiscales.

L’agriculture apparaît comme le secteur le plus porteur, avec un potentiel estimé à 10,5 milliards GHS et 190 000 emplois grâce à l’agriculture de précision et aux services mobiles de vulgarisation. L’industrie présente également un fort potentiel : l’adoption du cloud, de l’intelligence artificielle et de l’automatisation pourrait générer 15 milliards GHS, créer 110 000 emplois et rapporter 2,6 milliards GHS de recettes fiscales supplémentaires.

La modernisation de l’administration, notamment dans le recouvrement fiscal, pourrait augmenter les recettes de 5,8 milliards GHS, en limitant les pertes fiscales et en améliorant l’efficacité des services publics. Le commerce électronique et les plateformes numériques devraient contribuer à hauteur de 5,1 milliards GHS et 60 000 emplois, tandis que la numérisation des transports et de la logistique offrirait un apport de 4,3 milliards GHS et 80 000 postes.

Cette dynamique s’inscrit dans un effort plus large déjà amorcé par les autorités. Le Ghana a lancé cette année le programme RESET, un cadre national visant à créer une « économie numériquement inclusive et fondée sur les données ». Parmi les mesures concrètes : l’abrogation de la taxe sur les transferts électroniques, le lancement du programme One Million Coders pour former de jeunes développeurs, et l’élaboration d’une stratégie numérique globale. Une stratégie nationale d’intelligence artificielle est annoncée pour les prochains jours.

L’industrie mobile, déjà un moteur majeur de l’économie, représente 8 % du PIB, soit 94 milliards GHS. Malgré une couverture 4G de 99 %, 62 % des capacités restent sous-exploitées. Cette dynamique montre que le Ghana dispose d’infrastructures solides sur lesquelles il peut s’appuyer pour accélérer sa transformation numérique, notamment grâce au mobile money et à l’expansion de l’accès à Internet, dont le coût reste accessible, à hauteur de 1,5 % du revenu par habitant.

Cependant, des défis subsistent. La concentration du marché mobile, dominé par MTN, qui concentre plus de 75 % des abonnés, limite la concurrence et freine l’innovation. L’expansion des infrastructures dans les zones rurales, la modernisation du spectre et du Fonds de service universel, ainsi que la clarification des cadres réglementaires, sont nécessaires pour attirer des investissements privés durables. La réussite du plan GSMA et l’atteinte des 40 milliards GHS dépendent de la capacité du Ghana à équilibrer l’accès aux technologies, à stimuler la concurrence et à intégrer pleinement les secteurs stratégiques dans l’économie numérique.

Samira Njoya

Edité par Sèna D. B. de Sodji

Lire aussi:

Le Ghana discute avec Code Raccoon pour la formation de 350 000 codeurs

Ghana : un accord avec eLearning Africa pour booster l’apprentissage numérique