Actualités (1903)

Children categories

L’exécutif ambitionne de placer l’intelligence artificielle au cœur du développement économique multisectoriel du Sénégal. Le 19 septembre, le ministère du Numérique a annoncé un projet visant à réformer le système de formation et à l’adapter aux enjeux croissants liés à l’IA.

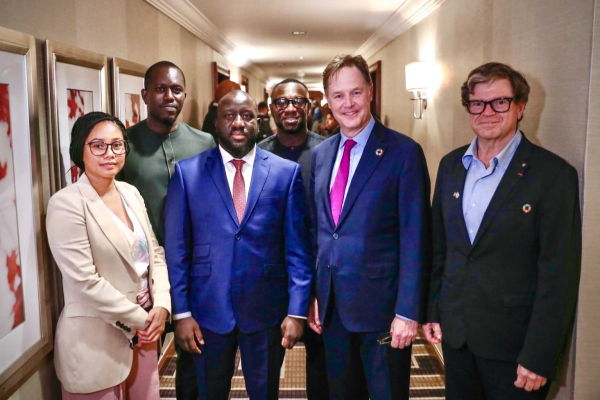

Le gouvernement sénégalais intensifie les efforts en faveur du développement de l’intelligence artificielle (IA). Alioune Sall, ministre des Communications, des Télécommunications et du Numérique, a discuté, entre autres, d’un partenariat visant à créer un centre de calcul dédié à l’IA au Sénégal avec Nick Clegg, vice-président de la firme technologique américaine Meta. C’était le mercredi 25 septembre, en marge de la 79e assemblée générale des Nations unies à Washington.

Dans le cadre du New Deal Technologique, le Ministre Alioune SALL a rencontré Nick Clegg, Vice-Président de Meta, ils ont échangé sur les investissements stratégiques dans les infrastructures technologiques, avec un accent particulier sur l’IA pic.twitter.com/d6IzYXpSBw

— Ministère Communication - Télécoms et Numérique (@mctngouvsn) September 25, 2024

Ce centre de calcul permettra de traiter d’importants volumes de données et d’exécuter des algorithmes avancés, accélérant ainsi le développement et l’exécution d’applications IA. Le gouvernement a déjà initié plusieurs projets, comme l’élaboration d’une stratégie nationale pour l’IA. En janvier dernier, l’ancien président, Macky Sall, a dévoilé une feuille de route incluant des actions prioritaires, avec un budget estimé à 7 milliards de francs CFA (11,9 millions $) pour les deux prochaines années.

Le gouvernement sénégalais a fait du numérique un des piliers du développement socioéconomique du pays. Dans ce cadre, l’exécutif voit l’intelligence artificielle comme un « catalyseur du Plan Sénégal Emergent, de l’emploi des jeunes, de la performance de l’économie, de la transformation publique, de la souveraineté et de l’attractivité du Sénégal ». Par ailleurs, l’Association mondiale des opérateurs de téléphonie (GSMA) estime dans une étude publiée en juillet 2024 que l’IA pourrait accroître l’économie de l’Afrique de 2900 milliards de dollars d’ici à 2030, ce qui équivaut à une augmentation du PIB annuel de 3 %.

Si l’IA a le potentiel de stimuler l’économie du Sénégal, son adoption dans le pays peut être limitée par plusieurs obstacles comme l’accès limité à Internet. Selon DataReportal, le taux de pénétration d’Internet dans le pays était de 60 % pour environ 18 millions d’habitants au début de l’année 2024.

Isaac K. Kassouwi

Lire aussi:

Face à l’IA, le Sénégal envisage une refonte de son système de formation

Pour réussir sa transition numérique, le Maroc doit disposer d'une main-d'œuvre hautement qualifiée. Pour relever ce défi, le pays collabore stratégiquement avec divers partenaires, tant gouvernementaux que privés.

Le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration a annoncé le mercredi 25 septembre la signature de trois conventions de partenariat à Rabat, en marge du lancement de la stratégie nationale « Maroc Digital 2030 ». Ces accords, conclus avec des secteurs ministériels, des établissements publics et des acteurs privés, visent à concrétiser les ambitions du Maroc dans le domaine numérique.

La première convention, un contrat-programme pour la période 2024-2030, se concentre sur le développement de l’externalisation des services (outsourcing). Ce partenariat a été signé par plusieurs acteurs, dont le ministère délégué chargé du Budget, la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), l’Agence Spéciale Tanger Méditerranée, l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations, ainsi que la Fédération marocaine de l'externalisation des services et la Fédération des Technologies de l’Information, des Télécommunications et de l’Offshoring. L’objectif est de renforcer la migration des services et de positionner le Maroc comme un leader régional dans ce secteur stratégique.

La deuxième convention, financée par le ministère chargé du Numérique, a été signée en collaboration avec le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, ainsi que le Centre national de la recherche scientifique et technique. Ce partenariat porte sur le lancement d’un programme de bourses pour les doctorants-moniteurs à l’horizon 2026. Ce programme prévoit l’octroi de 550 bourses d’une valeur de 7 000 dirhams (environ 722 $) par mois pendant trois ans, afin de soutenir la recherche et d’encourager l’innovation dans le secteur des technologies numériques.

Le troisième partenariat, financé par le ministère de la Transition numérique, a été conclu avec le ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences. Il vise à encourager la recherche dans les technologies avancées et la numérisation, tout en formant une nouvelle génération de formateurs spécialisés dans le numérique. Cet accord permettra de renforcer les compétences nationales dans ces domaines essentiels pour l'avenir du pays.

Ces trois conventions s’inscrivent dans le cadre de la stratégie « Maroc Digital 2030 », qui met l'accent sur le développement des talents et de l’innovation. La stratégie fixe des objectifs ambitieux : la création de 240 000 emplois directs dans le secteur numérique et une contribution de 100 milliards de dirhams au PIB d’ici 2030, témoignant ainsi de l’engagement du Maroc à devenir un acteur incontournable dans le domaine du numérique.

Samira Njoya

Lire aussi:

Le Maroc aspire à bâtir une société de l'information en intégrant de manière significative les TIC dans tous les secteurs de l'économie d’ici 2030. Pour concrétiser cette vision, une feuille de route stratégique a été élaborée, avec des objectifs précis et des actions concrètes à déployer.

Le mercredi 25 septembre, le Maroc a officiellement dévoilé sa stratégie nationale « Digital Maroc 2030 », une feuille de route ambitieuse visant à transformer le royaume en hub numérique régional et international d’ici 2030. Cette stratégie repose sur deux axes principaux et des objectifs clés pour accélérer le développement économique et social à travers le numérique, tout en renforçant la compétitivité du pays sur la scène mondiale.

Formation et création d’emplois dans le secteur numérique

Un objectif majeur de cette stratégie est la création massive d'emplois dans le secteur numérique. Pour soutenir cette initiative, le gouvernement a prévu un investissement de 11 milliards de dirhams (1,14 milliard de dollars) entre 2024 et 2026. Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a précisé que le Maroc ambitionne de former 100 000 jeunes par an dans les métiers du numérique, un bond considérable comparé aux 14 000 formés en 2022. L’objectif est de créer 240 000 emplois dans le secteur numérique d’ici 2030, répondant ainsi aux besoins croissants de compétences.

La numérisation des services publics grâce à l'IA

La numérisation des services publics constitue un autre pilier essentiel de cette stratégie. Le Maroc vise à améliorer son classement mondial dans l’indice des services en ligne des Nations unies, avec l’ambition de passer de la 90e à la 50e place d’ici 2030. Le pays a déjà pris des mesures concrètes en numérisant 600 services publics, dont 300 pour les citoyens, 200 pour les entreprises et 100 pour les administrations. Parallèlement, l'exploitation de l'intelligence artificielle (IA) sera cruciale pour optimiser ces services. Il est prévu l'intégration des solutions basées sur l'IA pour automatiser des processus administratifs, mais aussi pour analyser des données pour anticiper les besoins des usagers et améliorer la qualité des services.

Dynamisation de l’économie numérique et promotion des exportations

La stratégie « Digital Maroc 2030 » met également l’accent sur le développement de l’économie numérique. L’un des objectifs principaux est d’accroître les revenus d’exportation numérique, qui devraient passer de 17,9 milliards de dirhams en 2023 à 40 milliards d’ici 2030. Pour atteindre ces résultats, le Maroc prévoit l’expansion de l’outsourcing, la création de 3 000 start-up d’ici 2030 (dont 1 000 d’ici 2026), ainsi que la réalisation de levées de fonds à hauteur de 7 milliards de dirhams. Le pays ambitionne également de faire émerger une à deux licornes dans cet écosystème, ce qui renforcerait considérablement son attractivité dans le domaine de la technologie et de l’innovation.

Renforcement des infrastructures numériques : 5G et fibre optique

Le développement des infrastructures numériques est un autre axe central de la stratégie. Le Maroc prévoit une couverture nationale en 5G atteignant 70% ainsi que la connexion de 5,6 millions de foyers à la fibre optique. De plus, l'amélioration du réseau Internet dans 1 800 localités rurales fait partie des priorités afin de garantir une transition numérique inclusive et de réduire la fracture numérique entre les zones urbaines et rurales. Le gouvernement compte également créer un cloud souverain, une infrastructure cruciale pour renforcer l’indépendance technologique du pays et garantir la sécurisation des données nationales.

Partenariats stratégiques et développement de l’offshoring

La mise en œuvre de « Digital Maroc 2030 » a été lancée avec la signature de plusieurs accords de partenariat entre le ministère de la Transition numérique, des établissements publics et des acteurs privés. Parmi ces partenariats figure un contrat-programme pour le développement de l’offshoring, un secteur dans lequel le Maroc souhaite se positionner en tant que leader. D’autres partenariats visent à renforcer l’offre de formation professionnelle dans les métiers du numérique et à attirer davantage d’investissements dans les technologies de l’information. Dans les prochaines années, le pays veut multiplier des partenariats stratégiques dans divers domaines numériques.

La stratégie « Digital Maroc 2030 » représente un véritable tournant pour le pays, qui se donne les moyens de devenir un hub digital incontournable en Afrique et dans le monde. En combinant les efforts en matière de formation, d'infrastructures, de partenariats stratégiques et de développement de l’économie numérique, le Maroc pourrait bien réussir à atteindre ses ambitions.

Samira Njoya

Lire aussi:

En 2023, le Rwanda a adopté une politique nationale d’IA. L’objectif est de tirer parti de cette technologie pour stimuler la croissance dans divers secteurs.

Le Rwanda et Singapour ont lancé le dimanche 22 septembre en marge du 79e sommet des Nations unies à New York, aux Etats-Unis un document sur l’IA. Baptisé « AI Playbook for Small States », il met en lumière les meilleures pratiques des membres du Digital Forum of Small States (Digital FOSS) en matière de mise en œuvre de stratégies et de politiques d'intelligence artificielle (IA) dans leurs pays.

D’après le document, les petits Etats sont confrontés à des défis uniques dans l'adoption de l'IA, en l’occurrence des ressources limitées, l'accès aux talents et la complexité de l'élaboration de cadres de gouvernance. Josephine Teo, ministre singapourienne du Développement numérique et de l'Information, indique que son pays a fait le nécessaire pour identifier les obstacles communs et a mis en évidence les solutions réussies pour une adoption réussie de l’IA.

A l’ère de la transformation numérique, elle s’impose de plus en plus comme une des technologies phares. Selon une étude réalisée par le cabinet McKinsey en collaboration avec le ministère rwandais des TIC et de l’Innovation, un investissement de 76,5 millions $ dans l’exécution de la stratégie nationale d’IA permettra de générer 589 millions $ sur les cinq prochaines années.

« AI Playbook for Small States » aborde divers sujets que sont le développement de l’IA, son impact sur la gouvernance, la sécurité, la société, etc. Le document sera tenu à jour en y ajoutant les nouvelles pratiques et solutions mises en œuvre par les pays en matière d’adoption de l’IA.

Adoni Conrad Quenum

Lire aussi:

Sécurité : la RDC envisage une surveillance des réseaux sociaux

La transformation numérique amorcée en Afrique vise, entre autres, à doter les populations de compétences numériques essentielles pour s'adapter aux exigences du monde moderne. Il est crucial que cette modernisation soit inclusive, permettant à tous de bénéficier des opportunités du numérique.

Le gouvernement britannique a annoncé un financement de 390 millions de shillings (3,02 millions $) pour améliorer l'accès numérique au Kenya. Cette information a été dévoilée le lundi 23 septembre par le haut-commissaire britannique adjoint au Kenya, Ed Barnett (photo, à gauche), lors du lancement d'un projet numérique agricole dans le comté de Busia. Ce financement est destiné à renforcer l'accès au numérique dans les comtés de Busia et de Mandera, en particulier pour les populations marginalisées.

Young people with digital skills create solutions that lead to job creation.

— Ed Barnett (@edwardabarnett) September 23, 2024

Youth, women & persons with disabilities will benefit from the Ksh390M, digital communities project we've launched today in Busia @040County w/ @HonOtuoma.

Digital access for all 🇰🇪🇬🇧 pic.twitter.com/9kLQqn4OX8

« Mettre les jeunes, les femmes et les personnes handicapées au cœur du développement est transformateur. Le Royaume-Uni s’est engagé à collaborer avec le Kenya pour garantir à ces groupes vulnérables l'amélioration de leurs compétences numériques et l'accès à des services essentiels comme l'administration électronique, des emplois sécurisés et une participation active à l'économie numérique », a déclaré Ed Barnett.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet « Renforcer les communautés numériques », qui vise à promouvoir l'inclusion numérique des groupes marginalisés dans ces régions. L’objectif est d’atteindre plus de 190 000 personnes, dont 10 000 jeunes, tout en contribuant à l'ambition du Kenya de former 20 millions de citoyens aux compétences numériques d'ici 2027.

Le projet en collaboration entre le Haut-Commissariat britannique et le Kenya Information Communication and Technology Action Network (KICTANet) mettra particulièrement l'accent sur l'employabilité numérique. Il s’agira d’identifier des jeunes femmes et des jeunes à fort potentiel, et de les former aux compétences nécessaires à l'emploi, au mentorat, à la gestion financière et à l’entrepreneuriat.

Ce soutien financier britannique facilitera également les efforts de numérisation en cours dans les comtés de Busia et de Mandera, notamment à travers des campagnes de sensibilisation communautaire sur la cybersécurité, l’hygiène numérique et les avantages de l'inclusion numérique. Par ailleurs, le projet contribuera à la production de recherches, de notes d'orientation et d'autres documents stratégiques destinés à améliorer les politiques publiques en matière de TIC.

Samira Njoya

Lire aussi:

Le Kenya obtient 390 millions $ de la Banque mondiale pour son projet « d’autoroute numérique »

Les paiements numériques en Inde ont connu une croissance fulgurante ces dernières années, en grande partie grâce à son système national de paiement unifié. Fort de ce succès, l'Inde se dit prête à accompagner d'autres nations dans le développement de leurs propres systèmes.

L'Inde souhaite accompagner plusieurs pays africains dans l'implémentation de leur système de paiement numérique, inspiré de son interface de paiement unifiée (UPI). La National Payments Corporation of India (NPCI) a déjà engagé des discussions à cet effet avec au moins 20 nations d'Afrique et d'Amérique du Sud pour adapter ce modèle, visant à renforcer l'inclusion financière sur le continent.

Lancé en 2016, le système UPI permet des paiements en temps réel, offrant aux utilisateurs la possibilité de transférer des fonds directement d'un compte bancaire à un autre, que ce soit d'un client à une entreprise ou entre particuliers. Ce système a été exporté avec succès dans plusieurs pays, dont le Sri Lanka, les Emirats arabes unis et, plus récemment, en Namibie. Par ailleurs, l'île Maurice a intégré ce service en février 2023, dans le cadre d'une stratégie plus large qui inclut également le déploiement de cartes RuPay.

L'implémentation du système de paiement en Afrique s'inspire des avantages observés en Inde. En décembre 2023, le nombre de transactions effectuées via UPI a atteint 12 milliards, et plus de 100 milliards de transactions ont été enregistrées pour l'année, représentant une valeur cumulée de plus de 2000 milliards de dollars.

Dans le contexte africain, où l'accès aux services bancaires reste limité pour une part significative de la population, cette solution numérique représente une opportunité cruciale pour favoriser l'inclusion numérique et économique. Un rapport publié en novembre 2023 par AfricaNenda, une organisation indépendante dédiée au développement des systèmes de paiement instantané sur le continent, révèle que 27 pays africains n'ont toujours pas intégré de fonctionnalités de paiement instantané. De plus, une étude du cabinet McKinsey indique que les revenus des paiements électroniques en Afrique pourraient atteindre 40 milliards de dollars d'ici 2025, soulignant ainsi l'intérêt croissant pour l'investissement dans cette infrastructure.

Samira Njoya

Lire aussi:

L’Ethiopie et l’Inde collaboreront pour la mise en place d’une interface de paiement

Il y a environ deux semaines, la République démocratique du Congo présentait son besoin de financement et les opportunités d’affaires de son secteur numérique en Chine. Le pays a de grands chantiers qu’il souhaite réaliser.

Le ministre des Postes, Télécommunications et Numérique de la République démocratique du Congo (RDC), Augustin Kibassa Maliba, prospecte aux Etats-Unis pour le secteur numérique national. Présent à New York York du vendredi 20 au vendredi 27 septembre, il profitera de sa participation à la 79e Assemblée générale des Nations unies pour échanger, au bureau de Google à Manhattan, avec plusieurs partenaires gouvernementaux et des organisations internationales sur des solutions innovantes pour la coopération numérique.

Le ministère des Postes, Télécommunications et Numérique renseigne qu’il sera aussi question de présenter les opportunités d’investissement qu’offre la RDC dans le numérique. Augustin Kibassa Maliba participera aussi à la rencontre bilatérale entre le chef de l’Etat congolais, Félix Tshisekedi, et celui de la Pologne, Andrzej Duda, au consulat polonais à New York.

La RDC a fait du numérique une composante de sa stratégie de diversification économique. Ce secteur est perçu comme un levier de croissance essentiel pour l’avenir du pays. Améliorer la connectivité à haut débit à travers le territoire pour renforcer l’inclusion numérique des populations ; transformer les services publics ; ouvrir le marché aux investisseurs internationaux porteurs de produits et services numériques à forte valeur ajoutée, sont des éléments essentiels pour l’atteinte de cette diversification économique.

L’Association mondiale des opérateurs de téléphonie (GSMA) révèle que la disponibilité du haut débit, associée à la technologie numérique dans l'agriculture pourrait augmenter les rendements agricoles de 10,5 % à 20 % et les bénéfices de 23 % en Afrique subsaharienne. Dans les petites et moyennes entreprises, le service et internet et les solutions numériques pourraient améliorer la productivité du travail de 2 à 4 %. La RDC pourrait elle aussi faire l’expérience de cette croissance.

Dans le plan national numérique, le président de la République exprime le désir de « faire du numérique un levier d’intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et de progrès social ». La RDC a besoin d’expertise et de financements pour y parvenir. Les discussions et les potentiels accords obtenus à New York pourraient contribuer à cela.

Muriel Edjo

Lire aussi:

Sécurité : la RDC envisage une surveillance des réseaux sociaux

Raxio Group poursuit son expansion sur le continent. La société a déjà déployé des centres de données en Ouganda, en Ethiopie, au Mozambique et en RDC.

L’opérateur de centres de données Raxio Group a annoncé, le mardi 24 septembre, l’inauguration de son centre de données à Abidjan, en Côte d’Ivoire, dans le cadre de son expansion africaine. Raxio Côte d’Ivoire (CIV1) vise à répondre à la demande croissante en connectivité, en stockage et en traitement des données en Côte d’Ivoire et dans toute l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

Certifié Tier 3, CIV1 offre une neutralité vis-à-vis des opérateurs et des services cloud. Le centre de données peut accueillir jusqu’à 800 racks et fournir une puissance informatique de 3 MW.

« Abidjan est l’endroit idéal pour que les organisations et entreprises de toute la région économique puissent héberger leurs infrastructures critiques dans une installation hautement fiable et sécurisée. Nous sommes fiers de contribuer à un pilier fondamental pour faciliter la croissance numérique continue de la Côte d’Ivoire et consolider son statut de hub régional », a déclaré Robert Mullins, PDG du groupe Raxio.

CIV1 est le cinquième centre de données de Raxio Group en Afrique. Son inauguration intervient environ un mois après celle de DRC1, le centre de données de Raxio en République démocratique du Congo (RDC). Cela s’inscrit dans l’engagement pris par Raxio en 2019 de construire dix à douze centres de données à travers le continent pour répondre à la demande croissante en services numériques.

Ces investissements interviennent dans un contexte marqué par un déficit massif de l’offre, causé par l’adoption tardive des centres de données. A la mi-2023, l’Afrique hébergeait moins de 2 % de l’offre mondiale de centres de données de colocation, dont plus de la moitié se trouvait en Afrique du Sud, selon le rapport « Data Centres in Africa Focus Report » d’Oxford Business Group, publié en avril 2024. La même source indique que « l’Afrique a besoin de 1000 MW et de 700 installations pour répondre à la demande et mettre la densité de la capacité au même niveau que celle de l’Afrique du Sud, le leader de la région ».

Isaac K. Kassouwi

Lire aussi:

RD Congo : Raxio inaugure un centre de données de niveau 3 à Kinshasa

L’édition inaugurale de l’Arewa Tech Fest est prévue pour les 25 et 26 septembre 2024 à Kano, au Nigeria. Dans ce cadre, un fonds technologique a été mis en place pour les jeunes innovateurs du pays.

Arewa Tech Fest, un festival technologique se déroulant dans le nord du Nigeria, a annoncé le lundi 23 septembre le lancement d’un fonds de 50 millions $. Baptisé Arewa Tech Fund, il vise à développer un écosystème numérique solide dans le nord du Nigeria.

« L'Arewa Tech Fund représente une étape importante dans l'exploitation du potentiel de nos jeunes et dans la promotion d'une culture de l'innovation qui profitera non seulement au nord du Nigeria, mais qui aura également un impact considérable sur l'ensemble du pays. Nous sommes déterminés à investir dans des solutions qui favorisent une croissance durable, et ce fonds jouera un rôle essentiel dans la formation de la prochaine génération de leaders et d'innovateurs dans le domaine de la technologie », a indiqué Mallam Nasir El-Rufai, ancien gouverneur de l’Etat de Kaduna et l’un des initiateurs du projet.

Cette initiative intervient dans un contexte marqué par la sécheresse des investissements dans le secteur technologique africain. Les fonds captés par les jeunes pousses africaines diminuent d’année en année non pas à cause de la non attractivité du secteur. Selon le rapport « Africa 2023 Investment Report Crisis or Adjustment » publié par Briter Bridges, cette situation s’explique par l’absence des méga-deals, levée de fonds de 100 millions $ et plus, en raison du ralentissement des marchés mondiaux de capital-risque.

Ce ralentissement affecte les financements des jeunes pousses africaines, car selon le Programme des Nations unies pour le développement, 89 % du capital-risque injecté dans l’écosystème technologique du continent est d'origine étrangère. En ce qui concerne le Nigeria, les start-up du pays ont capté 1,8 milliard $ en 2021, 1,2 milliard $ en 2022 et 469 millions $ en 2023, d’après les données de Partech Africa. Le lancement d’un fonds local permettra aux jeunes innovateurs locaux d’accéder à des capitaux et aux ressources essentiels pour développer leurs projets technologiques. A terme, Arewa Tech Fund stimulera la croissance économique et la création d’emplois dans la région.

Adoni Conrad Quenum

Lire aussi:

La transformation numérique en cours au Sénégal exige des financements conséquents pour se concrétiser. Il devient donc essentiel de rechercher des partenaires stratégiques afin de soutenir et d'accélérer le déploiement des projets en cours.

La Fondation Gates et le Sénégal souhaitent renforcer leur collaboration dans le domaine du numérique. Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye (photo, à gauche), s'est entretenu à cet effet, le lundi 23 septembre, avec son fondateur Bill Gates (photo, à droite) en marge de la 79e Assemblée générale des Nations unies tenue à New York aux Etats-Unis.

Le @PR_Diomaye a reçu @BillGates pour discuter du renforcement de la coopération entre le Sénégal et la Fondation Gates. Les axes de coopération incluent l'agriculture assistée par l'#IA, l'assainissement et l'utilisation du numérique pour améliorer d’autres secteurs. #UNGA79 pic.twitter.com/fmw9RMhE3e

— Présidence Sénégal (@PR_Senegal) September 23, 2024

Selon un communiqué de la présidence sénégalaise, la rencontre a permis de discuter de plusieurs axes de coopération stratégique, notamment l'optimisation de l'agriculture grâce à l'intelligence artificielle, l'amélioration des infrastructures d'assainissement via des solutions numériques, ainsi que l'intégration des technologies pour moderniser d'autres secteurs économiques essentiels.

La rencontre s'inscrit dans les ambitions du nouveau gouvernement de faire du Sénégal un hub digital en Afrique, accélérant ainsi sa transformation numérique. Le programme présenté par le président inclut des partenariats internationaux pour accompagner la numérisation des secteurs essentiels du pays avec l'objectif d'accroître la contribution du numérique au PIB, la portant à plus de 10 % d'ici les prochaines années.

Si les discussions aboutissent, la Fondation Gates pourrait jouer un rôle clé dans cette transformation, notamment en facilitant l'intégration de l'intelligence artificielle pour augmenter la productivité agricole et améliorer l'accès aux services essentiels. Elle devrait également permettre de renforcer les capacités technologiques du pays, en offrant un soutien technique et financier pour accélérer la modernisation des infrastructures et des secteurs prioritaires.

Active en Afrique depuis sa création en 2000, la Fondation Gates est l'une des plus grandes organisations philanthropiques mondiales. Elle a déjà soutenu plusieurs projets sur le continent, allant de la lutte contre les maladies infectieuses à l'accès aux technologies de l'information et de la communication (TIC) pour les populations les plus vulnérables.

Samira Njoya

Lire aussi:

More...

ST Digital a été créé en 2017 au Cameroun. Depuis, la société a étendu ses activités au Congo, au Togo, au Bénin, au Gabon et en Côte d’Ivoire.

Le fournisseur de service cloud camerounais ST Digital a lancé la semaine dernière ses activités en République démocratique du Congo (RDC). L’entreprise s’appuiera sur le centre de données Tier 3 à accès ouvert neutre OADC Texaf — Kinshasa lancé en août 2024.

« La transformation numérique de la RDC crée d’immenses opportunités pour les fournisseurs de contenu, et notre expansion sur ce marché est un élément clé de notre stratégie de croissance. En nous associant à OADC Texaf — Kinshasa, nous pouvons nous assurer que notre contenu atteint le public avec la rapidité, la sécurité et la qualité qu’il attend », a déclaré Jean-Francis Ahanda (photo), directeur général des services de centre de données de ST Digital.

ST Digital poursuit l’expansion de ses activités en Afrique. L’entreprise est déjà présente dans plusieurs pays africains, dont le Cameroun, le Congo, le Togo, le Bénin, le Gabon et la Côte d’Ivoire.

Cette expansion dans un contexte de transformation numérique accélérée marquée par une demande croissante en services cloud, notamment pour les entreprises. Selon le rapport « Africa Cloud Business Survey 2023 » du cabinet britannique PwC publié en février 2024, 50 % des entreprises en Afrique ont déjà adopté le cloud dans la totalité ou la majeure partie de leurs activités. Par ailleurs, 61 % des entreprises du continent auront l’ensemble de leurs opérations dans le cloud d’ici deux ans.

Isaac K. Kassouwi

Lire aussi:

Sécurité : la RDC envisage une surveillance des réseaux sociaux

RD Congo : Raxio inaugure un centre de données de niveau 3 à Kinshasa

OADC lance son premier centre de données en RDC en partenariat avec Texaf

Pour réussir sa transition numérique, le Maroc doit s'appuyer sur une main-d'œuvre qualifiée dans les métiers du numérique. En formant des talents adaptés aux besoins du marché, le royaume vise à aligner les compétences de ses diplômés sur les exigences croissantes de l'économie numérique.

Le ministère marocain de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration et la Fondation de recherche, de développement et d’innovation en sciences et ingénierie (FRDISI) ont signé une convention de partenariat le vendredi 20 septembre à Rabat. L'initiative a pour but de soutenir la recherche et le développement dans le domaine de la transformation numérique.

« L'accord assurera le suivi de 18 projets de thèse de doctorat dans les domaines liés au numérique, avec une allocation mensuelle de 7000 dirhams (environ 722 dollars), en plus d'un accompagnement et d'un encadrement pendant trois ans », a précisé le ministère dans un communiqué.

Le nouvel accord s’inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement marocain pour valoriser les compétences et les talents des jeunes dans les secteurs de la numérisation et des nouvelles technologies. Elle fait également partie intégrante de la nouvelle stratégie numérique nationale baptisée « Maroc Digital 2030 » qui sera lancée dans les prochains jours.

Ladite stratégie vise à former 45 000 talents dans le numérique chaque année, à convertir 50 000 jeunes vers des métiers numériques, et à accueillir 6000 nouveaux talents étrangers par an. Elle met particulièrement l'accent sur le développement d'une jeunesse talentueuse et créative, afin de renforcer la compétitivité du Maroc à l’échelle mondiale.

En investissant dans sa jeunesse, notamment à travers ses doctorants, le Maroc mise sur l'innovation et la recherche avancée pour renforcer sa compétitivité à l'échelle internationale. Cette stratégie vise non seulement à répondre aux besoins en compétences du marché de l'emploi, mais aussi à former une main-d'œuvre capable de transmettre ses connaissances. L'objectif est de positionner le royaume comme un acteur incontournable du secteur technologique, attirant des investissements étrangers et favorisant l’émergence de solutions innovantes

Samira Njoya

Lire aussi:

Le Maroc s'engage à former 22 500 talents numériques par an d'ici 2027

Le système de connexion sans fil, communément appelé Wi-Fi, continue de susciter des débats à travers le monde. Son usage croissant a alimenté de nombreuses interrogations sur les effets potentiels sur la santé humaine. Des études récentes apportent des éclaircissements rassurants sur le sujet.

Les ondes Wi-Fi ne sont pas cancérigènes et ne représentent aucun risque pour la santé. C’est ce qui ressort des résultats d’une étude approfondie récemment publiée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Cette recherche a été menée par une équipe internationale d'experts sous la direction du chercheur australien Ken Karipidis.

« L'objectif de cet examen était d'évaluer la qualité et la solidité des preuves fournies par les études d'observation humaine concernant une possible relation causale entre l'exposition aux champs électromagnétiques de radiofréquences (RF-EMF) et le risque des maladies cancéreuses les plus étudiées », souligne le rapport.

L’étude constitue une revue systématique massive, basée sur l’analyse de plus de 5 000 publications sur le sujet, datant de 1994 à 2022. En se concentrant particulièrement sur une soixantaine d’études jugées plus complètes et exhaustives, les chercheurs ont tiré une conclusion claire : « L’exposition aux émissions radio des technologies sans fil ne présente aucun danger pour la santé humaine ».

Il y a plus de dix ans, l’Agence internationale pour la recherche sur le cancer (CIRC) avait classé les ondes des téléphones portables, des antennes-relais et du Wi-Fi comme « potentiellement cancérogènes », ce qui avait entretenu une crainte diffuse chez le grand public. Cependant, les résultats de cette nouvelle étude de l’OMS mettent un terme à ces débats. Selon les auteurs, les preuves scientifiques actuelles confirment que l’exposition aux champs électromagnétiques issus des technologies sans fil, y compris le Wi-Fi, n’augmente pas le risque de cancer.

Une clarification nécessaire pour apaiser les inquiétudes

Ce rapport intervient à un moment crucial où les préoccupations liées à l’impact des technologies sans fil sur la santé restent présentes dans certains secteurs de la population. Le nombre croissant de dispositifs connectés dans les foyers et dans les lieux de travail a alimenté des interrogations sur les effets potentiels à long terme des ondes électromagnétiques.

En concluant de manière définitive que les ondes Wi-Fi et similaires sont sans danger, l’étude de l’OMS offre un éclairage rassurant et devrait permettre de dissiper les peurs persistantes. Les auteurs appellent néanmoins à la poursuite des recherches pour évaluer les nouveaux types de technologies émergentes, telles que la 5G, afin d’assurer une surveillance continue des impacts éventuels sur la santé.

Samira Njoya

Lire aussi:

Le Kenya a vanté ses atouts dans les télécoms et le numérique aux investisseurs à Genève

Plusieurs projets et programmes sont mis en place dans le but de doter les populations africaines de compétences numériques. Divers organismes y injectent des fonds.

Au Togo, la Lomé Business School, une université privée, a sécurisé un financement de 1,6 million d’euros de l’Agence de développement de l’Union africaine (AUDA-NEPAD), dans le cadre du programme SIFA (Skills Initiative for Africa).

Ces ressources mobilisées en partenariat avec la start-up Sayna, une jeune pousse malgache spécialisée dans l’éducation aux métiers du numérique et l’apprentissage du code seront dédiées au projet « EduJobTech », qui vise à former les jeunes Togolais aux métiers du digital. Avec pour slogan « 1 étudiant, 1 métier dans la Tech », le programme inclura notamment des bourses d’études à la LBS et dans 16 hubs digitaux répartis dans 6 villes.

Dans le détail, EduJobTech prévoit de former 860 jeunes en deux ans. Les formations couvriront le développement web, le marketing digital et le design UX/UI. Il est également prévu de réhabiliter et d’équiper 16 hubs dans les principales villes du Togo (Lomé, Atakpamé, Sokodé, Kara et Dapaong). 30 % des places seront réservées aux jeunes femmes, « pour favoriser leur inclusion dans le secteur numérique ». Un millier de licences Sayna seront également mises gratuitement à disposition tout au long de la formation. Ces ressources proviennent de l’AUDA-NEPAD, de la KfW et de l’Union européenne.

Rappelons que ce n’est pas la première fois que la LBS mobilise des appuis financiers. En 2022, elle avait ainsi obtenu un financement du fonds d'investissement européen I&P (Investisseurs et Partenaires) pour la digitalisation et la mise en place d’une plateforme e-learning.

S'inscrire au programme ici. Date butoir, 15 octobre 2024.

Ayi Renaud Dossavi

Lire aussi:

La Mauritanie mise sur l'expertise d'Oman pour sa transition numérique