Tech (960)

Par le passé, la centralisation des données sur la population et l’habitat collectées sur papier prenait du temps. Les technologies de l’information et de la communication ont contribué à améliorer leur extraction et leur exploitation par les différentes agences publiques des Etats.

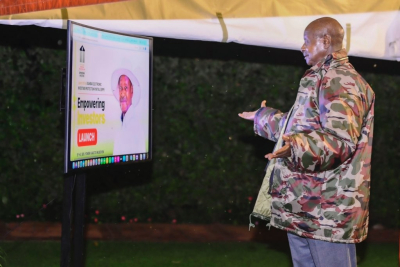

Le président ougandais, Yoweri Museveni (photo), a procédé le mardi 12 décembre, à Kampala, au lancement du processus de recensement national de la population et du logement (NPHC) qui se tiendra en mai 2024. La particularité de cette nouvelle opération est qu’elle sera effectuée de manière numérique. Finis les registres volumineux en papier. Tout se déroulera avec des tablettes numériques connectées.

This afternoon at Kololo, I officially inaugurated the National Population and Housing Census (NPHC) 2024, emphasizing the importance of this exercise in bridging gaps in service delivery.

— Yoweri K Museveni (@KagutaMuseveni) December 12, 2023

The 10th day of May, 2024 has been designated a public holiday. I therefore urge all… pic.twitter.com/J1QLpOcp8v

D’après le directeur exécutif du Bureau des statistiques de l'Ouganda (UBOS), Chris Ndatira Mukiza, la numérisation permettra non seulement de minimiser les erreurs associées aux entrées de données sur papier lors d’exercices précédents, mais aussi de raccourcir la date de publication des données finales. Les premiers résultats sont attendus au deuxième trimestre de l’année.

« Ce sera donc un temps record car nous avons mis 2 à 3 ans pour atteindre le produit final. Mais maintenant, grâce aux appareils électroniques, nous avons réduit tant d'étapes », a expliqué Mukiza.

Pour mener à bien le NPHC, le gouvernement financera à plus de 91 % les activités soit 320,9 milliards de shillings (environ 84,6 millions $). Au-delà des ressources financières, le gouvernement va également déployer des agents recenseurs auprès des ménages. Des tablettes numériques leur seront attribuées pour le recensement. En outre, 20 ordinateurs et accessoires numériques ont été remis au Bureau chargé des statistiques pour l’opération en février 2023 pour le bon déroulement du processus.

Ce nouveau recensement général que s’apprête à mener l’Etat sera le 11e recensement de la population du pays, le sixième post-indépendance, le premier numérique et le troisième effectué par le UBOS. Il s’inscrit dans le cadre du programme de développement à l’horizon 2030, du programme 2063 pour l’Afrique, de la vision 2040 de l’Ouganda et du 4e plan de développement (NDPIV) que le gouvernement s’apprête à lancer.

Samira Njoya

Lire aussi :

Le Togo en voie de lancer sa première campagne de recensement biométrique

La simplification de la traversée des frontières est déterminante pour l’opérationnalisation de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf). Des initiatives sont prises par des pays pour accroître l’intégration et booster les échanges bilatéraux.

Le Kenya n’exigera plus de visa d'entrée pour les voyageurs de tous les pays du monde à partir de janvier 2024, a annoncé le président William Ruto (photo) le mardi 12 décembre à l’occasion de la fête nationale de la République.

« C’est avec un grand plaisir, en tant que président de ce pays extraordinaire, que je fais une annonce historique concernant la décision du gouvernement du Kenya. A partir de janvier 2024, le Kenya sera un pays sans visa. Il ne sera plus nécessaire pour quiconque, de n’importe quel coin du monde, de supporter le fardeau de la demande de visa pour venir au Kenya », a annoncé le président William Ruto.

Pour mettre en œuvre cette nouvelle politique, le gouvernement kényan a développé une plateforme numérique qui permettra l’identification préalable des voyageurs avant leur arrivée sur le territoire. A l’issue de la vérification, ils recevront une autorisation de voyage électronique (ETA). Bien que les détails spécifiques de l'ETA ne soient pas encore entièrement dévoilés, il a été mentionné que le coût de cette autorisation électronique serait d’environ 4 600 shillings (30 $).

La nouvelle mesure s’aligne sur l’une des directives de l’Union africaine qui prône la suppression des visas à l’intérieur du continent depuis une dizaine d’années. En appliquant ainsi cette mesure, le Kenya rejoint la courte liste des pays qui ouvrent leurs frontières à tous les ressortissants africains par l'exemption de visa à l’entrée : les Seychelles, la Gambie, le Bénin et récemment le Rwanda.

En attendant l'officialisation et le détail de cette mesure, qui n'en n'est qu'au stade de l'annonce, par défaut l'eVisa reste obligatoire pour tout voyage au Kenya, y compris après le 1er janvier.

Samira Njoya

Lire aussi :

Partech lève 245 millions € pour son deuxième fonds d’investissement axé sur les start-up africaines

Brutus Diakité, le directeur d’Orange Digital Platforms, dévoile dans un entretien accordé à We Are Tech Africa les technologies mises à contribution pour la conception de la nouvelle solution multi-services de l’entreprise déployée en Afrique. Il aborde également les questions relatives à sa sécurité et les améliorations générales en perspectives.

We Are Tech : Comparée aux applications telles qu’Orange Money, Orange et Moi, quels sont les atouts techniques de Max it ?

Brutus Diakité : Tout d’abord, Max it rassemble pour la première fois les usages et les fonctionnalités des univers Orange Money, Orange et Moi (gestion du compte télécommunications), et offre des fonctionnalités e-commerce à nos clients et utilisateurs OTT.

Techniquement, Max it est le fruit de notre apprentissage dans le domaine du développement d'applications depuis plus d’une dizaine d’années. Nos premiers pas dans les applications remontent à 2009-2010. Tout ce que nous avons acquis en expérience, en compétences techniques et technologiques se retrouve dans Max it.

La différence fondamentale entre cette nouvelle application et les précédentes, d'un point de vue technique, repose sur plusieurs points. Max it est avant tout développée avec une technologie hybride dénommée Flutter. Elle permet de produire un code unique au travers duquel vous pouvez déployer votre solution sur plusieurs plateformes, Android, IOS, Harmony OS, notamment. Il est même possible de déployer la solution sur le web. Avant, il fallait développer une version spécifique d’une application pour chaque plateforme. L’un des inconvénients de cette approche réside dans la rupture de l’expérience client. En basculant par exemple de la version Android à IOS ou vice versa, la configuration de l’environnement change, certaines fonctionnalités ne répondent plus correctement. Or, nous avons vraiment à cœur d’offrir une expérience client de qualité indifféremment de l’appareil sur lequel le consommateur se connecte.

De plus, la conception de Max it est basée sur les microservices dans lesquels nous avons réparti les fonctionnalités. L’avantage de cette approche réside dans le passage à l’échelle. Une application de type Max it, qui a pour ambition d’accueillir plusieurs millions de clients, doit intégrer dès sa conception une capacité à supporter une augmentation rapide du nombre d’utilisateurs, sans risque de déstabilisation du système. Avec les microservices et un déploiement sur un environnement de conteneurs de type Kubernetes, l'application est adaptative. Plus le nombre de requêtes augmente, plus l'application elle-même se reconfigure pour supporter ce nombre croissant. C'est cet ensemble d’atouts techniques qui font de Max it une application différente de celles développées précédemment.

We Are Tech : Est-ce que Max it intègre dans ses microservices des solutions de paiement mobile ou en ligne d’autres entreprises ?

Brutus Diakité : En ce qui concerne les moyens de paiement, naturellement nous souhaitons que les clients privilégient Orange Money. Cependant, à la demande de nos clients, nous avons ajouté d'autres moyens. Avec cette approche de développement sous forme de microservices, l'intégration est très facile : qu'il s'agisse de services de paiement ou d'autres types de services. Ces microservices s’appuient sur un accès sous forme d'API (interface de programmation d'application, Ndlr). Leur utilisation permet à des entreprises tierces de se « brancher » sur Max it et d'y offrir leurs services à nos clients et utilisateurs. Ces APIs représentent donc une porte d'entrée sécurisée à Max it, tout en garantissant la sécurité des données qui y sont échangées.

We Are Tech : L’application doit être lancée sur les 17 marchés d’Orange au Moyen-Orient et en Afrique. Comment garantissez-vous que les réalités de chaque marché soient prises en compte lors de son développement ?

Brutus Diakité : Voilà une autre des grandes particularités du projet Max it par rapport à nos précédentes applications. Pour que l’application offre une expérience homogène à tous nos clients de différents pays tout en répondant aux exigences et particularités locales, elle a été conçue selon une approche de co-développement. C'est-à-dire que le noyau de l’application a été pensé et est exécuté de manière centralisée, tandis que certaines fonctionnalités sont développées par les différents pays. Au final, nous avons 17 pays et une application qui s’adapte aux réalités de chacun de ces pays, une fois déployée. Elle s’adapte aux offres, aux produits et services propres à chaque pays, en tenant compte, par exemple, des codes culturels. Nous n'avons pas mis au point une application qui sera imposée de manière aveugle sur nos marchés. Chaque déploiement de l'application dans un pays représente un projet distinct, conçu et géré en étroite collaboration avec les équipes locales.

Par ailleurs, nous avons souhaité que les pays soient le plus autonomes possible dans la gestion de l’application et puissent faire du test & learn sur leurs marchés. Dans la pratique, cette philosophie co-développement se traduit par la possibilité d’un pays de développer des fonctionnalités qui vont au-delà du catalogue d’offre, puis de les tester dans leur pays. Si la fonctionnalité plaît, le code peut être mis à disposition d’autres pays pour l’intégrer s’ils le souhaitent. On peut citer l’exemple de « la roue de la fortune », qui invite les utilisateurs à tenter de gagner un cadeau. Cette fonctionnalité a été développée par un pays, testée auprès des utilisateurs avec succès, puis dupliquée dans d’autres pays.

We Are Tech :En matière de sécurité des utilisateurs, quel est le niveau d’intégrité de Max it ?

Brutus Diakité : Lors du développement de l’application, nous avons suivi une procédure de Security by Design. C'est-à-dire que l'application est pensée et développée, avec à l'esprit, la préoccupation de la sécurité à toutes les étapes. Des experts sécurité sont intégrés aux équipes de développement. Ils testent à chaque instant les vulnérabilités de l'application. Aujourd’hui, après les premières étapes de son déploiement sur les cinq marchés initiaux, les experts sécurités réalisent quotidiennement des tests de pénétration et de vulnérabilité. L’objectif est de détecter de possibles failles et de les réparer immédiatement. Je souligne que notre Groupe est aussi sur le plan global un acteur majeur de la sécurité à travers Orange Cybersécurité. Nous avons donc un florilège de personnes compétentes qui mettent l’application à l’épreuve à chaque instant.

Au-delà de la partie sécurité technique de l'application, nous avons également une partie dédiée à l'ingénierie sociale. Elle a été conçue contre les arnaqueurs qui ne s’attaquent pas aux systèmes mais directement aux clients à travers des appels et des messages afin de les manipuler pour subtiliser leur mot de passe. Ici, nous utilisons une solution d’authentification basée sur Deep Link qui consiste à envoyer un lien sécurisé à un utilisateur de Max it que seul Max it pourra ouvrir. Cela nous permet de nous assurer qu'il est bien à l'origine d'une action et qu'il est en possession de l'app. Cela constitue aujourd'hui une des meilleures pratiques de sécurité pour authentifier nos clients et sécuriser leur usage. Cette technologie a déjà été mise en œuvre dans plusieurs pays et donne de bons résultats.

We Are Tech : Quels types d'améliorations avez-vous en gestation pour renforcer l'application ?

Brutus Diakité : Pour la partie sécurité, l’amélioration est continue. Les hackers, les arnaqueurs, etc. évoluent et nous devons évoluer plus vite qu’eux. Concernant les fonctionnalités, plusieurs d'entre elles sont actuellement en phase de test. Elles seront ajoutées à l'application lors des prochains déploiements. Elles amèneront Max it au même niveau que les applications des meilleures entreprises du domaine en nous permettant d’aller au-delà de leurs applications phares car nous avons tout un environnement telco qu’ils n’ont pas. Et, cela fait toute la différence et joue en notre faveur.

We Are Tech : Peut-on espérer dans ces améliorations l'interopérabilité d’Orange Money sur les 17 marchés d’Orange au Moyen-Orient et en Afrique ?

Brutus Diakité : Au niveau du Mobile Money, c'est une question de régulation. Techniquement, aujourd'hui, nous savons faire cette interopérabilité. Mais les décisions réglementaires sur l’émission de monnaie électronique entre les pays doivent encore être fixées au niveau des régulateurs bancaires qui sont les banques centrales de chaque pays.

We Are Tech : Qu’adviendra-t-il des clients qui ont une préférence pour les applications précédentes ou qui n’ont pas de smartphone mais des mobiles basiques ?

Brutus Diakité : Nous les encourageons à migrer vers Max it parce qu'il y a des fonctionnalités de rupture qui y figurent, mais qui sont absentes de nos précédentes applications. Max it propose tout ce que les anciennes offraient et bien plus encore. Pour les détenteurs de téléphones basiques, les services USSD demeureront disponibles encore pendant un moment, mais ils n’offrent pas le même confort d’utilisation et les nombreux avantages que l’application. En effet, ils n’auront pas accès à la Marketplace, aux contenus vidéo et audio, etc.

Propos recueillis par Muriel Edjo

Lire aussi :

Orange lance Max it, sa super application d’offres et services, dans cinq marchés d’Afrique

Depuis la pandémie de Covid-19, la transition des écoles vers l’enseignement numérique est devenue une urgence. Celle-ci doit s’accompagner de l’adoption de technologies numériques et de nouvelles pédagogies pour garantir aux élèves des compétences et qualifications actuelles.

Le Bureau de liaison de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) à Addis-Abeba, en partenariat avec Huawei, a procédé le jeudi 14 décembre à la remise d'équipements TIC au ministère éthiopien de l’Education et aux bureaux régionaux de l’éducation de l’Etat. La livraison comprend 480 tablettes, 48 ordinateurs portables, 48 points d'accès et 24 tableaux intelligents. Elle s’inscrit dans le cadre du projet TeOSS (Ecoles ouvertes à tous grâce à la technologie).

A $300K investment in education! Today, @UNESCO_addis and @Huawei deliver 480 tablets, 48 laptops, 48 access points, and 24 smart boards to 24 secondary schools across Ethiopia. This substantial contribution is a testament to our commitment to quality and inclusive education. pic.twitter.com/7aLRPsRdcW

— UNESCO to AU,UNECA,Ethiopia (@UNESCO_Addis) December 14, 2023

« Au-delà des salles de classe, le projet TeOSS est un catalyseur d’innovation et de croissance économique. En équipant les écoles d'installations TIC, nous donnons aux étudiants les moyens de façonner l'avenir de l'Ethiopie. Félicitations à l'UNESCO et à Huawei pour avoir mené la charge ! », a déclaré Rita Bissoonauth, directrice du bureau de liaison de l'UNESCO à Addis-Abeba.

L’investissement d’une valeur de 300 000 dollars permettra d'équiper 24 écoles secondaires à travers le pays. Le projet TeOSS de l’UNESCO et du Fonds en dépôt Huawei vise à mettre en place des systèmes scolaires fondés sur la technologie et résilients aux crises, afin de faire le lien entre l’apprentissage scolaire et à domicile et d’assurer la continuité et la qualité de l’apprentissage, que ce soit en situation normale ou de crise.

Aligné sur la stratégie « Priorité Afrique de l’UNESCO», le projet triennal permettra aux pays d’Afrique subsaharienne, notamment le Ghana, l’Ethiopie et l’Egypte d’utiliser la technologie comme accélérateur pour assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, et comme égaliseur pour les possibilités de développement numérique.

En Ethiopie, l’initiative se concentre sur la construction d’infrastructures TIC pour connecter des écoles pilotes. Le projet permettra de former des enseignants et des étudiants et de créer un système de gestion de l’apprentissage intégré à une plateforme de formation des enseignants.

Samira Njoya

Lire aussi :

Outre son activité principale qu’est le commerce électronique, Jumia s’est également lancée dans la livraison de nourritures. Ce service n’a pas été à la hauteur des espérances de la direction de la start-up.

Dans un communiqué de presse publié le mercredi 13 décembre, la plateforme de commerce électronique Jumia a annoncé la fermeture de sa branche Jumia Food d’ici la fin de ce mois. La principale raison évoquée est que l’activité n'est pas adaptée à l'environnement opérationnel actuel et aux conditions macroéconomiques de son marché. Jumia Food est présent au Nigeria, au Kenya, en Ouganda, au Maroc, en Tunisie, en Algérie et en Côte d'Ivoire.

« La livraison de produits alimentaires reste une activité dont les conditions économiques sont très difficiles, en Afrique et dans le monde, et nous voulons concentrer nos efforts sur notre activité de commerce électronique de biens physiques, dans les onze marchés où nous opérons. C'est une question de priorisation des opportunités et de retour sur investissement attendu », a déclaré Antoine Maillet-Mezeray, chargé des finances et des opérations chez Jumia.

Dans un souci de rentabilité, Jumia essaye d’optimiser l'allocation de son capital et de ses ressources. Lancée en 2012 à Lagos au Nigeria, elle est devenue en 2016 la première licorne du continent et est présente sur onze marchés africains où elle opère dans son secteur phare qu’est l’e-commerce. D’après les données de Crunchbase, Jumia a levé environ 1,2 milliard $ pour soutenir sa croissance et est cotée, depuis 2019, à la bourse de New York.

« Plus nous nous concentrons sur notre activité de biens physiques, plus nous réalisons qu'il existe un énorme potentiel de croissance pour Jumia, avec un chemin vers la rentabilité. Nous devons prendre la bonne décision et concentrer pleinement notre direction, nos équipes et nos ressources en capital pour saisir cette opportunité. Dans le contexte actuel, cela signifie abandonner un secteur d'activité qui, selon nous, n'offre pas le même potentiel de croissance, la livraison de nourriture », a expliqué Francis Dufay, président-directeur général de Jumia.

Adoni Conrad Quenum

Lire aussi :

La licorne Jumia s’associe à Starlink pour accélérer l’adoption d’Internet sur le continent

La corruption constitue l’un des principaux obstacles au développement socio-économique de l'Ouganda. Pour freiner ce fléau, des initiatives technologiques sont déployées.

Le président ougandais, Yoweri Museveni (photo), a procédé le mercredi 13 décembre au lancement d’un portail électronique de protection des investisseurs ougandais (EIPP) à sa résidence officielle à Entebbe. L'initiative vise à protéger les intérêts des investisseurs contre les activités frauduleuses en fournissant une ligne de communication directe avec le bureau du président.

I commissioned the Uganda Electronic Investors Protection Portal (EIPP) at the Statehouse, Entebbe, yesterday. From the beginning, the NRM has been committed to empowering the private sector and our economy has shown remarkable growth despite corruption and various obstacles.… pic.twitter.com/CzR4vEZr5P

— Yoweri K Museveni (@KagutaMuseveni) December 14, 2023

S’exprimant sur le bien-fondé de cette initiative novatrice, Yoweri Museveni a fait savoir qu’elle devrait permettre de lutter contre la corruption, les fausses informations… « Je félicite la colonelle Edith Nakalema et son équipe pour avoir exploité avec succès la technologie et lancé le portail électronique de protection des investisseurs, qui constitue un outil crucial pour protéger les intérêts des investisseurs. Je leur souhaite bonne chance ! », a-t-il ajouté.

La plateforme disponible à l’adresse protection.statehouseinvest.go.ug est gérée par l'unité de protection des investisseurs de la Maison de l'Etat (SHIPU). Le portail offre plusieurs services, notamment des conseils aux investisseurs grâce à l'accès à des sources gouvernementales authentiques, un mécanisme de rapport d’activités complet pour les demandes de renseignements et les plaintes des investisseurs, une application rigoureuse et suivi des problèmes signalés, un pont reliant les investisseurs aux ministères, départements et agences concernés, et des fonctionnalités linguistiques pour répondre aux besoins des investisseurs non anglophones.

Notons que la mise en œuvre de la plateforme s’inscrit dans le cadre de la volonté du président ougandais de créer un environnement propice aux investisseurs en les protégeant des pratiques de corruption et de bureaucratie inutiles. Elle intervient alors que la corruption est de plus en plus croissante dans le pays. Selon l'indice de perception de la corruption 2022 rapporté par Transparency International, l’Ouganda se classe au 142e rang sur 180 pays en matière de contrôle de la corruption.

Samira Njoya

Lire aussi :

La Tanzanie s’associe à l’ougandais HiPipo pour accélérer son inclusion financière

Tentatives d'enlèvement, violences sexuelles et sexistes, agressions, meurtres… Depuis quelques années, les chauffeurs VTC rencontrent des difficultés dans l’exercice de leur travail. Les responsables des start-up de mobilité s’activent pour freiner ces actes de violences de plus en plus récurrents.

La start-up de mobilité estonienne Bolt vient d’introduire une nouvelle fonctionnalité en Afrique du Sud. Désormais, les clients de l’application seront tenus de télécharger sur la plateforme une image claire d'eux ou un selfie où leur visage est clairement affiché. Ils devront également télécharger une copie de leur pièce d’identité pour valider l’image ou le selfie.

Selon Bolt, la mesure vise à renforcer la sécurité des conducteurs et à améliorer la confiance et la sécurité de leur plateforme.

« Chez Bolt, nous savons, grâce à nos 500 millions de clients et plus, notre réseau de 3,5 millions de partenaires de parcs, de chauffeurs et de courriers, que le fait de se sentir en sécurité est un élément essentiel d’une expérience de conduite de haute qualité. C'est pourquoi la sécurité est notre première priorité, et la vérification des passagers, la dernière fonctionnalité que nous testons, est dédiée à la mise au point de la sécurité des conducteurs », a déclaré Takura Malaba, directeur régional Afrique de l’Est et Afrique australe à Bolt.

La nouvelle mesure de Bolt s’inscrit dans le cadre de ses investissements dans de nouveaux produits, visant à améliorer l’écosystème de sécurité de l’application. Elle intervient après plusieurs protestations des chauffeurs, à l'échelle nationale, exhortant le gouvernement à intervenir dans les incidents criminels croissants auxquels ils sont confrontés. Le dernier cas en date est le meurtre en octobre d’un chauffeur dans la région de Westernburg.

La fonction de vérification du pilote lancée par Bolt en Afrique du Sud rejoint une série de dispositifs de sécurité du conducteur existants sur l'application, parmi lesquels le service d’urgence qui permet de partager les détails et l'emplacement du conducteur avec le centre de contact de l'Association automobile. En cas de signalement, l'application déploie immédiatement des services de sécurité et d'urgence privés.

Samira Njoya

Lire aussi :

Après la fermeture de sa filiale ougandaise en avril dernier, Copia Global s’est concentré sur le marché kényan. La start-up annonce un partenariat stratégique avec un géant américain des services financiers.

Copia Global, une plateforme kényane de commerce électronique, a annoncé le mardi 12 décembre la signature d’un partenariat d’une durée de 5 ans avec le géant américain des services financiers Visa. L’objectif est de faciliter les transactions commerciales sur la plateforme et de permettre aux clients d’accéder à plus de services financiers.

Le nouveau partenariat devrait permettre aux clients de la start-up kényane d’acheter et de payer directement sur la plateforme, d’économiser des sous, d’en emprunter depuis le portefeuille électronique ou encore d’accéder à des services de paiement différé. Quant aux clients de la start-up qui appartiennent à la diaspora kényane, ils pourront recharger leur portefeuille électronique via Visa en quelques clics.

« Le réseau de clients, d'agents et de sous-traitants de livraison de Copia bénéficiera des capacités de Visa en matière de paiements sans contact, de transferts de fonds et de solutions de fidélisation », a déclaré Eva Ngigi-Sarwari (photo, à gauche), directrice nationale de Visa Kenya.

La start-up, fondée en 2013 par Crispin Murira, Tracey Turner et Jonathan Lewis, a déjà levé plus de 100 millions $ pour accélérer sa croissance. En mars dernier, la plateforme d’e-commerce kényane disposait de plus de 40 000 agents numériques ou encore de près de 2 millions de clients. Bien qu’elle ait fermé sa branche ougandaise en avril 2023, elle est en constante progression et renforce sa présence sur son marché local. La signature dudit partenariat s’inscrit dans ce cadre et peut être un prélude pour investir le monde des technologies financières.

« Le partenariat et la numérisation rapide des clients créent une énorme opportunité pour Copia et Visa de bancariser les personnes non bancarisées avec des services financiers auparavant inaccessibles, résolvant ainsi l'inclusion financière pour le marché de masse en Afrique », a déclaré Evelyn Wangari, directrice des services financiers chez Copia Global.

Adoni Conrad Quenum

Lire aussi :

La société kényane d'e-commerce Copia Global met fin à ses activités en Ouganda

Kenya : Copia Global simplifie le ravitaillement des commerçants de détail

Dans le cadre de ses ambitions de transformation numérique, le gouvernement zambien veut généraliser le haut débit dans le pays. L’objectif est de permettre à la population de profiter pleinement des services en cours de numérisation et de créer des emplois.

Le gouvernement zambien est sur le point d’éliminer totalement la 2G dans le pays et laisser la place à la technologie de 4e et 5e génération. Le vendredi 9 décembre à l’occasion de la première remise des prix des TIC, de la poste et des services de messagerie, Felix Mutati (photo), le ministre chargé de la Technologie et de la Science a révélé les avancées majeures dans le secteur.

« Nous éliminons la 2G parce que nous voulons que toutes les tours soient activées sur Internet. Désormais, chaque tour sera uniquement équipée d’Internet 4G et supérieur. Nous avons le devoir d'utiliser les TIC comme un outil pour apporter des changements au peuple zambien », a-t-il déclaré.

En effet, ces deux dernières années, la Zambie a multiplié les initiatives visant à créer un environnement favorable à l’amélioration de la connectivité dans le pays. En juin, une licence d’exploitation a été accordée à Starlink, filiale de la société américaine SpaceX pour fournir des services Internet par satellite dans tout le pays, y compris les zones jusqu'ici considérées comme inaccessibles.

Dans la même lancée, des opérateurs de télécommunications notamment Airtel et MTN ont lancé la commercialisation de la 5G dans le pays. Dans un premier temps, le service a été concentré dans des zones spécifiques, telles que les zones résidentielles très peuplées, les centres commerciaux, les hôpitaux, les centres-villes et les quartiers d’affaires centraux.

Toutes ces initiatives ont permis d'améliorer l'accès à l'Internet dans le pays. Selon le ministre, le taux de pénétration d’Internet est passé à 58 % cette année, contre environ 53 % l'année dernière. Les activités de la Poste ont quant à elles augmenté de 70 % cette année.

En misant sur la 4G et la 5G, la Zambie veut garantir un meilleur accès de la population au numérique, créer des emplois, attirer et retenir des investissements dans le secteur des TIC dans les prochaines années.

Samira Njoya

Lire aussi :

Le tourisme est l'un des secteurs clés de l’économie des pays africains. Pour cela, les pays membres de la CEDEAO ont décidé de procéder à la numérisation du secteur.

La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a annoncé, le mercredi 6 décembre, qu'elle développera une plateforme digitale pour classer les établissements d’hébergement touristiques. La décision a été prise lors d’une réunion qui s’est tenue, du 21 au 24 novembre à Dakar au Sénégal, sur invitation de la Commission de la CEDEAO, avec les délégations des différents pays-membres. L’objectif est de permettre aux touristes d’accéder plus facilement aux établissements d’hébergement en Afrique de l’Ouest.

La CEDEAO développe une plateforme digitale pour le classement des Etablissements d’Hébergement Touristique...https://t.co/qWVsFKy8kN pic.twitter.com/W17yM7gLB8

— Ecowas - Cedeao (@ecowas_cedeao) December 6, 2023

« La création d’une plateforme numérique pour les Etablissements d’Hébergement Touristique est une mesure novatrice visant à valoriser le parc de réceptifs de la CEDEAO. Elle servira de centre d’information en permettant aux touristes internationaux et régionaux d’accéder plus facilement aux options d’hébergement dans la région », explique Anthony Luka Elumelu, directeur en charge du secteur privé.

La mise en place de cette plateforme s’inscrit dans le cadre du plan d’action décennal Ecotour 19-29 dont l’objectif est de développer le secteur touristique dans la sous-région. Avec l’adoption en juillet 2023 du Règlement C.REG.2/07/23 par le Conseil des ministres de la CEDEAO et de la création du Régulateur des Hébergements Touristiques, des critères ont été établis pour classer les établissements d’hébergement touristiques au sein de la communauté.

Selon l’organisation, la plateforme devrait permettre de réduire les coûts et le temps pour les administrations publiques du tourisme en charge du classement hôtelier, d’éliminer le besoin de déplacements étendus pour remplir leurs obligations envers l’administration touristique ou encore de rendre disponible en temps réel des données statistiques sur l’offre hôtelière dans tous les pays-membres ainsi que sur les arrivées touristiques.

Adoni Conrad Quenum

Lire aussi :

La Côte d'Ivoire a numérisé son secteur touristique en prélude à la CAN 2024

More...

Ralentir les changements climatiques et minimiser par incidence leurs effets sur la vie humaine à travers la planète se heurte encore à des divergences politiques qui freinent l’adoption d’une réponse globale forte. Dans ce contexte, quelques industriels abordent la question climatique sous d’autres angles.

Selon Philippe Wang (photo), le président de Digital Power & Vice-président exécutif de Huawei Northern Africa (Afrique du Nord, de l’Ouest, et centrale), « une nouvelle ère s’ouvre dans l’industrie énergétique : celle de l’énergie numérique, étroitement liée au monde numérique ». Cette déclaration a été faite lors du Huawei Northern Africa Digital Power Ecosystem Partner Summit 2023 qui s’est tenu à Marrakech au Maroc du jeudi 7 au vendredi 8 décembre sous le thème « Ensemble, éclairer une Afrique verte ».

Pendant deux jours, près de 180 partenaires stratégiques, leaders de l’industrie, experts d’organismes gouvernementaux et d’associations spécialisées dans les énergies renouvelables ont discuté des défis énergétiques actuels, des tendances des énergies renouvelables en Afrique.

Philippe Wang a souligné lors de ces échanges que « cette ère n’est plus guidée par la dépendance aux ressources mais par la technologie. Aujourd’hui, nous saisissons les opportunités en intégrant les technologies « WatT, HeaT, BatTery, and BitT » (4T technologies) pour façonner un avenir plus vert et plus prometteur pour l’Afrique ».

Huawei déplore que malgré un potentiel solaire de 7 900 GW et huit heures d'ensoleillement quotidien en moyenne, l'Afrique rencontre toujours des disparités énergétiques. « En 2023, tandis que près de 100 % de la population en Afrique du Nord avait accès à l’électricité, cette proportion n’était que de 56 % en Afrique de l’Ouest », indique le groupe technologique chinois qui a aussi profité du sommet pour vanter un certains d’innovations technologiques développées en faveur de la transition et de l’efficacité énergétique…

Pour répondre à l’urgence de la transition africaine, exacerbée par le réchauffement climatique, les pénuries d’électricité, l’instabilité énergétique et la hausse du prix des combustibles fossiles, l’Afrique prévoit d’augmenter ses capacités d’énergies renouvelables de plus de 5 fois. Ainsi, pendant la COP 28 à Dubaï, plus de 20 pays africains ont soutenu l’appel mondial visant à tripler les capacités d’énergies renouvelables et à doubler l’efficacité énergétique d’ici 2030.

Lire aussi :

Les réseaux sociaux jouent un rôle de plus en plus déterminant dans l’entrepreneuriat. TikTok a décidé d’apporter son soutien aux entrepreneurs en Afrique subsahiarienne avec la mise en place d’un programme.

Le géant chinois de la technologie TikTok a annoncé le mercredi 6 décembre, en partenariat avec Yunus Social Business (YSB), une organisation à but non lucratif qui se consacre au développement de 60 entreprises sociales, un investissement de 1,5 million $ dans les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) en Afrique de l’Est, principalement au Kenya.

L’investissement sera fait à travers le programme TikTokEmpower dont l’objectif est de doter les MPME des ressources nécessaires, en l’occurrence de compétences numériques, pour prospérer. Entre autres, TikTok mettra en place des programmes de formation et de mentorat qui aborderont des thématiques telles que la création d'une marque, les stratégies de vente et de commerce électronique, ou encore l'exploitation des plateformes numériques pour la réussite d’une entreprise.

« Ce partenariat #TikTokEmpower avec YSB représente une opportunité transformatrice pour autonomiser les entrepreneurs, relever les défis sociaux et stimuler une croissance économique durable au Kenya et en Afrique de l'Est. Nous avons vu l'impact profond et l'opportunité réelle que TikTok apporte aux petites entreprises à travers le monde, et nous sommes fiers d'encourager cet esprit d'entreprise et l'innovation numérique en Afrique », a déclaré Fortune Mgwili-Sibanda, directeur des relations gouvernementales et de la politique publique pour l'Afrique subsaharienne pour TikTok.

Avant l’ouverture de son bureau kényan, le géant chinois a investi le pays de William Ruto avec son programme TikTokEmpower. En août dernier, le réseau social avait frôlé l’interdiction dans le pays avant que, après une réunion virtuelle avec les autorités, son président-directeur général Shou Zi Chew n'annonce l’ouverture de bureaux physiques pour superviser ses activités en Afrique de l’Est. TikTok accroît, avec cet investissement, son implication sur le continent africain où il est, d’après un rapport publié par la plateforme de sondage GeoPoll en septembre, le deuxième réseau social le plus utilisé après Facebook.

Adoni Conrad Quenum

Lire aussi :

TikTok, menacé d'interdiction, accepte de mieux modérer ses contenus au Kenya

Kenya : les députés sont divisés sur l'interdiction de Tik Tok ou une réglementation de son contenu

La transformation numérique est au cœur des priorités du gouvernement de William Ruto. Au Kenya, tous les secteurs sont en cours de numérisation sauf le système d’identification qui est une fois de plus confronté aux réticences de la population.

Maisha Namba, le système d’identification numérique mis en place par le gouvernement du Kenya, ne sera pas lancé cette année comme initialement prévu. La Haute Cour du Kenya a annoncé sa décision d'interrompre le déploiement du dudit système, évoquant l'absence d'une analyse d'impact sur la protection des données.

« L'autorisation accordée par le tribunal fonctionne comme un sursis limitant la mise en œuvre ou la poursuite de la mise en œuvre par toute personne de la décision des répondants du 1er novembre 2023 de déployer ou piloter Maisha Namba, y compris la carte numérique, l'identifiant personnel unique, et un registre national de la population avant et sans évaluation de l'impact sur la protection des données, conformément à l'article 31 de la loi sur la protection des données », indique la Haute Cour.

Cette décision intervient quelques mois après une requête déposée par des groupes de la société civile, notamment le groupe de pression constitutionnelle Katiba Institute, le Nubian Rights Forum, la Commission kényane des droits de l'homme et la Coalition des défenseurs des droits de l'homme.

Selon les plaignants, les données biométriques et biographiques inscrites lors de l'enregistrement ont été collectées illégalement et le gouvernement ne dispose pas d'une base juridique pour le système d'identité numérique. A cela s'ajoutent des incertitudes en matière de protection des données, l’exclusion de nombreux Kényans et la rapidité du déploiement prévu ce mois de décembre.

Il faut noter que c’est la deuxième fois que la Haute Cour décide d’interrompre le déploiement d’un système d’identification numérique dans le pays. Le premier système, Huduma Namba initié par l’ancien président Uhuru Kenyatta avait également été critiqué et suspendu pour la même raison.

Selon la justice, le système ne pourra être mis en place qu’après une évaluation de l'impact sur la protection des données conformément à l’article 31 qui regie la collecte, le stockage, l'utilisation et le partage des informations personnelles, en mettant l'accent sur la protection de la vie privée et la sécurité des personnes.

Samira Njoya

Lire aussi :

L’écosystème technologique africain attire de nombreux investisseurs dans le monde. Au cours des 9 premiers mois de l’année, plus de 2,95 milliards $ ont déjà été investis dans les start-up du continent, selon l'Association africaine de capital-investissement et capital-risque.

MasterCard Foundation Africa Growth Fund, une initiative d’impact-investissement de 200 millions $ de la MasterCard Foundation, a annoncé le lundi 4 décembre un investissement de 27 millions $ dans trois sociétés d’investissement africaines axées sur les start-up. L’objectif est de stimuler l’innovation technologique sur le continent.

Les trois sociétés d’investissement, que sont Chui Ventures, VestedWorld et SME Impact Fund, ont respectivement reçu 9 millions $, 10 millions $ et 8 millions $.

🚀 We're expanding our reach with 3 new IVs: VestedWorld, SME Impact Fund, and Chui Ventures.

— Mastercard Foundation Africa Growth Fund (@africagrowthfnd) December 4, 2023

🌟 Highlights:

🔹 VestedWorld: Fueling early-stage ventures.

🔹 SME Impact Fund: Boosting Tanzania's farmers.

🔹 Chui Ventures: Backing innovative African entrepreneurs.

« Nous sommes ravis d'accueillir Chui Ventures, VestedWorld et SME Impact Fund dans notre famille croissante de véhicules d'investissement. Ces partenariats stratégiques représentent notre engagement continu à favoriser le développement durable en Afrique par le biais d'investissements à impact. Restez à l'écoute pour d'autres développements dans un avenir très proche », a déclaré Samuel Akyianu, directeur général de MasterCard Foundation Africa Growth Fund.

A travers diverses initiatives, la MasterCard Foundation participe à la transformation numérique sur le continent. La mise en place de l’Africa Growth Fund s’inscrit dans ce cadre et cette année, le fonds a déjà investi dans plusieurs sociétés d’investissement axées sur les jeunes pousses tels que le nigérian Aruwa Capital Management (2,2 millions $) et l’ougandais Inua Capital (5 millions $). Outre l’investissement dans ces structures, la fondation du géant américain des services financiers a annoncé, en novembre dernier, son soutien à la politique nationale pour les start-up en Ouganda où les autorités veulent rendre l’écosystème technologique plus attractif.

S'exprimant sur l'investissement des 27 millions $ de la MasterCard Foundation, Joyce Ann Wainaina, directrice générale de Chui Ventures a déclaré : « cet investissement confirme notre volonté de stimuler l'innovation et l'esprit d'entreprise en Afrique, et nous sommes impatients de libérer le potentiel de ces entreprises prometteuses ». Les sociétés d’investissement bénéficiaires des fonds se concentreront sur les start-up en démarrage et à fort potentiel dans divers secteurs d’activité, principalement au Ghana, au Nigeria, au Kenya et en Tanzanie.

Adoni Conrad Quenum

Lire aussi :

L’Ouganda envisage la mise en place d’une politique nationale pour les start-up en 2024