Tech (960)

Avec une forte jeunesse, l’Afrique abrite actuellement une industrie start-up bouillonnante. Les innovations numériques se multiplient, avec des pays comme le Nigeria, le Kenya, à la tête de cette nouvelle économie. Cela induit un environnement technique qui a aussi évolué même s’il présente encore quelques faiblesses.

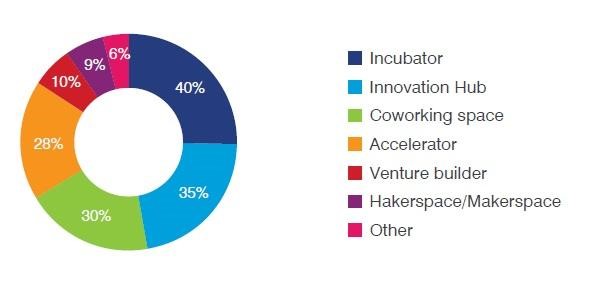

L’écosystème innovant d’Afrique a connu une croissance diversifiée au cours des dix dernières années. Avec juste une poignée de tech hubs en 2010 selon International Trade Center (ITC), le continent compte aujourd’hui 1 031 de ces structures d’accompagnement indispensable aux jeunes entreprises dont les ressources sont limitées. L’embellie semble s’être opérée avec la Covid-19 qui a accéléré la numérisation sur le continent. En 2019, l’on ne dénombrait encore que 643 tech hubs recensés. En 2021, le chiffre avait augmenté de 60 %.

Dans son étude « Tech Hubs in Africa, accelerating start-ups for resilient growth 3rd Edition 2024 », ITC indique que le Nigeria accueille le plus grand nombre de hubs technologiques sur le continent (164), suivi par l'Afrique du Sud (96) et le Kenya (90). En Afrique, 53 % des hubs fonctionnent principalement comme des institutions de renforcement de la communauté, tandis que 45 % seulement proposent un programme de soutien aux entreprises.

Huit catégories

Il existe huit sortes de tech hubs, classés en fonction de leurs modèles d'entreprise et services offerts. Il y a les accélérateurs qui proposent des programmes fixes et basés sur des cohortes, donnant accès à des services de conseil. Les incubateurs qui soutiennent les jeunes entreprises en phase de démarrage en leur fournissant des ressources telles que le mentorat, la formation et, dans certains cas, des capitaux qui leur permettent de se perfectionner. Les centres d'innovation, entendus au sens large comme des installations conçues pour nourrir des idées innovantes et créatives, tout en aidant les entrepreneurs à développer leur activité.

Il faut aussi citer les hackerspaces, makerspaces et fablabs donnent accès à des outils technologiques, des équipements et des compétences pour créer et tester des produits numériques. Les espaces de coworking offrent des espaces de travail physiques qui augmentent la productivité et encouragent l'apprentissage par les pairs, la mise en réseau, le développement des capacités et la collaboration. Les « Venture Builders » permettent aux entreprises à forte croissance d'accéder aux ressources nécessaires pour se développer et s'étendre rapidement. Les parcs technologiques regroupent des entreprises technologiques dans une région pour permettre le développement d'idées innovantes et l'interaction entre les acteurs. Enfin, il y a les sociétés de capital-risque qui donnent accès à des capitaux, à des services de conseil et à de nouvelles technologies de l'information et de la communication.

Spécificités

Parmi ces différents tech hubs recensés en Afrique, les incubateurs sont considérés comme les plus nombreux. Par contre, le nombre d’entreprises locales de capital-risque demeure faible.

Source : ITC

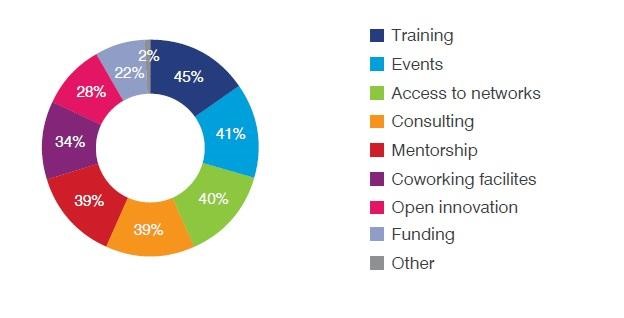

Les services les plus offerts en Afrique par les tech hubs sont la formation et les événements de réseautage. Par contre, le financement demeure très faible. Il est parmi les offres les plus faibles des tech hubs africains.

Source : ITC

Spécialisation

Tous les techs hubs ne sont pas généralistes. Plusieurs proposent désormais des programmes et un soutien plus personnalisés, ciblant des groupes démographiques ou des secteurs spécifiques afin d'optimiser la formation et le soutien fournis. 52 % des centres ciblent des secteurs spécifiques dans la mise en œuvre de leurs programmes et initiatives.

Parmi ceux-ci, l'agriculture, la fintech et le commerce électronique sont les secteurs les plus ciblés, représentant respectivement 22 %, 17 % et 11 %. Ces secteurs comptent parmi les plus actifs d'Afrique en matière de part d'investissement et de nombre de start-up. En outre, ces secteurs offrent aux entrepreneurs d'immenses possibilités de créer un impact social.

Genre

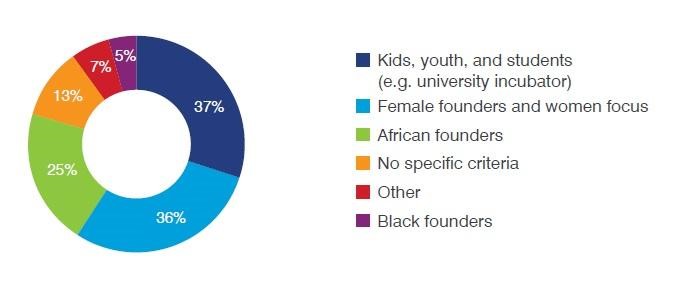

Plusieurs techs hubs se concentrent aussi sur la fourniture de services d'aide à des segments particuliers de la population. Bien que de nombreux s'adressent à différents groupes de population, la plupart d'entre eux ciblent les jeunes et les étudiants, suivis par les fondatrices et les femmes.

Source : ITC

Défis

Avec la Covid-19 qui a frappé le monde dès mars 2020, 73 % des techs hubs ont dû fermer leurs locaux dès le début de la pandémie pour se conformer aux directives de sécurité sanitaire. Les 27 % restants sont restés ouverts et opérationnels, en adhérant aux procédures strictes. La fermeture des locaux a eu un impact direct sur leurs revenus des plateformes. 8 % des tech hubs ont été contraints de mettre fin à leurs activités. Plusieurs ont dû changer de modèle économique en intégrant davantage de formation à distance. Mais le plus grand défi auquel ont toujours fait face les Techs hubs africains c’est le financement. Il faut de l’argent pour opérer et il en faut davantage pour se réinventer comme pendant la Covid-19. International Trade Center souligne que à cet effet que la plupart des centres ne peuvent pas financer leurs opérations à partir des seules recettes générées par leurs services ; ils ont besoin d'aide pour obtenir des financements externes tels que des subventions. Ils ont également besoin de politiques favorables qui attirent les investisseurs et encouragent l'innovation.

Muriel Edjo

Lire aussi:

La Poste est l’un des secteurs qui ont été durement touchés par la crise de la Covid-19. L’accélération de la numérisation qui en a résulté a ébranlé davantage le marché postal qui se heurte à des concurrents innovants. En Afrique en particulier, le service doit se réinventer.

Des investisseurs équato-guinéens, représentés par la société INVERFIN, ont exprimé leur désir d’accompagner la Poste gabonaise dans ses projets numériques. Ils ont également exprimé un intérêt pour soutenir le groupement d’intérêt économique que forment La Poste SA, Télédiffusion Gabon (TDG) et Services Universels dans la couverture en réseau télécoms des zones blanches sur l’ensemble du territoire national. Ces différents projets ont été abordés jeudi 23 mai, avec la ministre de la Communication et de Médias, Laurence Ndong (photo, au centre), lors de l’audience qu’elle a accordée à une délégation équato-guinéenne à Libreville.

Sur la page Facebook de la ministre, l'on peut lire que des investisseurs équato-guinéens sont « prêts à financer 100 % des projets que La Poste SA souhaite concrétiser dans le domaine du numérique, le long de la zone des trois frontières (Gabon, Guinée équatoriale, Cameroun) et au-delà, en espérant un retour d’investissement conforme au protocole d’accord qui sera signé entre les deux parties ». Ledit protocole d’accord devrait préalablement être examiné par les juristes de La Poste SA et du ministère de la Communication et des Médias, indique la ministre.

L’appui financier que souhaitent mobiliser les investisseurs équato-guinéens pour les projets numériques de la Poste gabonaise devrait soutenir les ambitions de transformation de la société nationale, conformément au plan Gabon numérique et aux directives de l’Union postale universelle (UPU) dont le Gabon est membre. Les deux approches mettent en exergue la nécessité pour La Poste SA de se réinventer comme le font actuellement plusieurs de ses homologues à travers le monde, pour tirer pleinement parti des opportunités de l’e-commerce, de l’e-gouvernement, de la numérisation du mandat postal, etc.

Dans son indice intégré pour le développement postal (2IPD) de 2023, l’Union postale universelle considère comme faible le niveau de développement postal du Gabon. Sur une évaluation de dix points, le pays n’obtient que deux.

Selon le post Facebook de la ministre de la Communication et de Médias, « les représentants d'INVERFIN devraient revenir à Libreville dans quelques semaines pour la signature définitive du protocole d’accord ».

Lire aussi:

Le Gabon veut relancer le projet de construction d'une cybercity sur l'île Mandji

Dans le cadre de ses initiatives en Afrique, Google multiplie les investissements dans l'infrastructure numérique. L'objectif est de tirer parti des opportunités de l'économie de l'Internet, contribuant ainsi à un avenir numérique prospère et durable pour le continent.

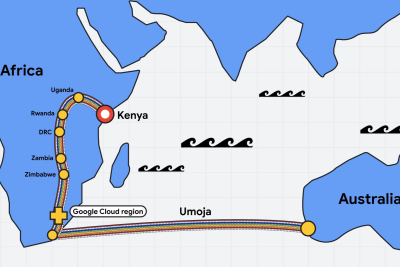

La société technologique américaine Google a annoncé le jeudi 23 mai une nouvelle route de fibre optique reliant l’Afrique à l’Australie pour accroître la portée et la fiabilité de la connectivité numérique en Afrique. L’infrastructure est dénommée Umoja. La partie terrestre du réseau est construite en partenariat avec le Liquid Intelligent Technologies.

Cette partie terrestre reliera le Kenya, l’Ouganda, le Rwanda, la République démocratique du Congo (RDC), la Zambie, le Zimbabwe et l’Afrique du Sud. De là, une liaison sous-marine sera établie pour rejoindre l’Australie en passant par l’océan Indien.

Selon Google, le câble Umoja s’inscrit dans le cadre du projet Africa Connect, tout comme le câble Equiano annoncé en 2019 qui relie l’Afrique à l’Europe. Ce nouvel investissement intervient dans un contexte marqué par des pannes récurrentes sur les câbles sous-marins qui desservent le continent provoquant des perturbations de l’Internet.

Le dernier épisode remonte au 12 mai lorsque des défaillances sur les systèmes de câbles sous-marins SEACOM et EASSY ont provoqué des perturbations dans plusieurs pays d’Afrique de l’Est et australe. En mars dernier, des pannes similaires sont intervenues sur les câbles WACS, MainOne, ACE, SAT3, Seacom/TGN, AAE1 et EIG. Une dizaine de pays d’Afrique de l’Ouest, centrale et australe avaient été affectés.

« Cette initiative est essentielle pour garantir la redondance et la résilience de la connectivité de notre région avec le reste du monde, en particulier à la lumière des récentes perturbations causées par des coupures de câbles sous-marins. En renforçant notre épine dorsale numérique, nous améliorons non seulement la fiabilité, mais nous ouvrons également la voie à une plus grande inclusion numérique, à l’innovation et à des opportunités économiques pour nos populations et nos entreprises », a déclaré William Ruto, président du Kenya.

Isaac K. Kassouwi

Lire aussi:

Microsoft et G42 investissent 1 milliard $ dans le numérique au Kenya

L’accès au financement demeure l’une des difficultés auxquelles les start-up sont confrontées, en particulier en Afrique et au Moyen-Orient. Leur soutien stimule l'innovation, crée des emplois et dynamise l'économie numérique régionale.

Orange Ventures, l’entité de capital-risque du groupe Orange, et Digital Africa une initiative panafricaine qui soutient les entreprises africaines en phase de démarrage ont signé, le jeudi 23 mai, un accord de partenariat en marge du salon technologique Vivatech qui se tient à Paris. L’initiative vise à co-investir dans des start-up issues du réseau Orange digital centers (ODC) en Afrique et au Moyen-Orient.

[PR] @Orange_Ventures and Digital Africa commit to jointly invest in startups from the “Orange Digital Centers” network in Africa and the Middle East: https://t.co/i0dDWMLQKL#VivaTech pic.twitter.com/KRfVMAtOXz

— Orange Group Press Office (@OrangeGroupPR) May 23, 2024

« Les Orange Digital Centers sont de véritables catalyseurs d'innovation où les idées prennent forme et où les rêves deviennent réalité. En associant nos forces avec Orange Ventures et Digital Africa, nous donnons aux start-up africaines les moyens de prospérer et de laisser leur empreinte dans un monde numérique en pleine expansion », a déclaré Asma Ennaifer (photo, à gauche), directrice exécutive RSE, communication et du programme Orange Digital Center d’Orange Afrique et Moyen-Orient.

Le partenariat s'inscrit dans l'engagement résolu d’Orange Ventures et de Digital Africa à intensifier leurs investissements dans les start-up accélérées par le réseau ODC. Il consolide également l'accord stratégique conclu en juin 2023 entre Orange et Digital Africa, visant à faciliter le financement et l'accompagnement des start-up du réseau ODC.

Dans le cadre de la collaboration, les partenaires pourront désormais doubler les fonds engagés par l'une des deux parties, grâce à une instruction conjointe des dossiers de candidature et à une possibilité de financement commun, via Fuzé, un dispositif d’investissement mis en œuvre par Digital Africa. Cette nouvelle étape, impliquant Orange Ventures, devrait permettre de soutenir un nombre croissant d’entrepreneurs africains du réseau ODC dès les premières phases de leur développement, en leur offrant un financement et un accompagnement complets.

La précédente collaboration a permis dès la première année de financer cinq start-up du réseau ODC. Chacune d'elles a reçu des financements allant jusqu'à 50 000 euros dans le cadre du programme Fuzé de Digital Africa.

Samira Njoya

Lire aussi:

Orange RDC et Orange Cyberdéfense renforcent la cybersécurité en RDC

Le secteur horticole connaît une croissance remarquable en Ethiopie. Pour obtenir des résultats encore plus probants, des initiatives numériques sont mises en œuvre.

L'Association éthiopienne des producteurs-exportateurs d'horticulture (EHPEA) et Trade Mark Africa une organisation africaine d’aide pour le commerce ont signé le mardi 21 mai un accord de partenariat à Addis-Abeba. Cette initiative vise à développer des systèmes complets d'apprentissage en ligne et de gestion des connaissances dans le secteur de l'horticulture en Ethiopie.

Big news for Ethiopia's horticulture sector. The Ethiopian Horticulture Producer Exporters Association (EHPEA) & TMA are teaming up to enhance learning & knowledge management with an ETB 8.15m (€139k) grant from the EU through AfD. pic.twitter.com/sa76Pc8wse

— TradeMark Africa (@TradeMarkAfrica) May 21, 2024

S'exprimant sur le bien-fondé de ce partenariat, Tewodros Zewdie (photo, au centre), directeur exécutif de l'EHPEA, a souligné que le projet permettra de maintenir la compétitivité dans le secteur dynamique de l'horticulture dans le pays. « Grâce à ce projet, nous investissons non seulement dans la technologie, mais aussi dans l'avenir du secteur horticole éthiopien. Notre partenariat avec Trade Mark Africa nous permettra de doter nos membres des ressources nécessaires pour prospérer sur un marché de plus en plus numérique », a-t-il déclaré.

Le partenariat bénéficiera d'une subvention de 139 000 € de l'Union européenne, par l'intermédiaire de l'Agence française de développement (AFD). Ce soutien financier facilitera la mise en œuvre de la plateforme d’apprentissage, offrant l'accès à des ressources précieuses, du matériel de formation et des modules interactifs pour améliorer les compétences et le partage des connaissances en matière de production horticole et de pratiques d'exportation.

La collaboration s’inscrit dans le cadre d'un programme plus vaste sur le corridor Ethiopie — Djibouti. Elle intervient à un moment où le secteur horticole éthiopien a enregistré une croissance notable ces dernières années, devenant un pilier fondamental de l'économie nationale. D'après les données officielles, ce secteur contribue à hauteur de 86 % au PIB agricole.

Lire aussi:

En Ethiopie, Nice Innovation Incubation Center couve et accélère les entreprises technologiques

Le commerce et la distribution représentent l'un des piliers de l'économie marocaine, contribuant significativement au PIB et à l'emploi. L'adoption des nouvelles technologies dans ce secteur est cruciale pour améliorer ses performances et sa compétitivité.

Aleph, une entreprise mondiale spécialisée dans la publicité numérique, et le ministère marocain de l'Industrie et du Commerce ont officiellement signé, le lundi 20 mai à Rabat, un accord-cadre de partenariat. L'initiative vise à soutenir la transformation numérique du secteur et à renforcer la compétitivité des commerçants.

« Notre initiative, Digital Ad Expert, est spécifiquement conçue pour éduquer et habiliter nos partenaires commerciaux à tirer le meilleur parti des technologies numériques, assurant une transition en douceur vers des modèles commerciaux plus modernes et efficaces », a déclaré Mohamed Megahed, directeur général chez Aleph Group.

Dans le cadre de cet accord, Aleph fournira aux commerçants des ressources éducatives via la plateforme Digital Ad Expert, ainsi qu'un accompagnement local par des experts certifiés Google. L'entreprise organisera également des formations et des ateliers innovants pour intégrer efficacement la publicité numérique dans leurs stratégies de marketing. Le ministère chargé du Commerce, de son côté, mettra en œuvre un plan d’action conjoint en mobilisant les chambres de commerce et d’autres entités pour appuyer la numérisation des PME, ainsi qu’en organisant des événements pour encourager l’utilisation des nouvelles technologies.

Le partenariat s'inscrit dans le plan de relance du commerce mis en œuvre par le gouvernement pour moderniser et structurer ce secteur en assurant la création de l’emploi. Selon les chiffres officiels, le secteur du commerce et de la distribution représente 10,8 % du PIB et emploie plus de 15,4 % de la main-d'œuvre du royaume. Pour davantage faire grimper les chiffres, le ministère a inscrit la numérisation parmi les axes fondamentaux de ce plan.

L’alliance entre Aleph et le ministère de l'Industrie et du Commerce devrait ainsi permettre d’accompagner les entreprises locales dans la numérisation de leurs services, avec pour objectif de leur permettre de rester compétitives dans un environnement commercial de plus en plus numérique. De plus, cette collaboration est perçue comme une étape clé pour stimuler l'innovation et l'adoption des technologies avancées dans le commerce marocain, tout en contribuant à l'essor de l'économie numérique du pays.

Samira Njoya

Lire aussi:

L’Algérie cherche à se positionner comme un leader régional dans le domaine de la technologie et de l'innovation. Pour cette ambition, le pays s’associe à des partenaires plus avancés dans le domaine.

L'Algérie et la Chine vont collaborer dans le domaine de la numérisation et de l'économie numérique. Un mémorandum de coopération a été officialisé à cet effet le jeudi 16 mai entre Meriem Benmouloud (photo, à gauche), haut-commissaire à la numérisation en Algérie, et Jin Zhuanglong (photo, à droite), ministre chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information.

« Il s'agit de renforcer et de consolider les liens de coopération entre l'Algérie et la Chine dans ce domaine vital, incarnant les engagements de monsieur le président Abdelmadjid Tebboune et de son homologue chinois », a indiqué un communiqué du Haut-Commissariat.

Ce nouveau partenariat a été signé en marge d’une visite d’une délégation algérienne en Chine, conduite par Meriem Benmouloud. Il s'inscrit dans le cadre du plan d’actions du Haut-Commissariat à la numérisation, en vue de la préparation de la stratégie nationale de transformation numérique 2024-2029, avec une vision prospective pour la numérisation de l'Algérie. Cette initiative intervient quelques mois après la signature d'un accord entre le Haut-Commissariat et l'entreprise technologique Huawei, visant à accélérer la transition numérique en cours.

Dans le cadre de ce partenariat, les deux pays examineront les voies de coopération dans divers domaines du numérique. La formation et le transfert d’expertise seront également mis en œuvre pour renforcer les compétences locales et promouvoir l'innovation technologique. Cette collaboration permettra à l'Algérie de bénéficier de l'expérience et du savoir-faire chinois en matière de technologies de l'information, facilitant ainsi l'atteinte des objectifs de modernisation et de développement économique fixés par le gouvernement.

En plus de l'accent mis sur la formation et le transfert de technologie, des projets spécifiques pourraient inclure le développement d'infrastructures numériques avancées, l'amélioration des services publics grâce à la numérisation, et la création d'un environnement favorable à l'innovation technologique et à l'entrepreneuriat numérique. Ces initiatives contribueront à positionner l'Algérie comme un acteur majeur dans le domaine de l'économie numérique en Afrique et au-delà.

Samira Njoya

Lire aussi:

Djibouti a lancé une initiative ambitieuse de numérisation des services publics. L'objectif est de permettre au pays de bénéficier pleinement de l'économie numérique.

L'administration djiboutienne se prépare à déployer deux nouveaux services numériques dans les mois à venir. Il s'agit des services e-Cabinet et e-Permis de construire, qui visent respectivement à renforcer la gouvernance et l'efficacité administrative et à délivrer des permis de construire de manière numérique. Ces services ont été présentés lors de la 8e séance du Conseil des ministres, qui s'est tenue le mardi 14 mai.

La plateforme e-Cabinet, initiée par le ministère délégué chargé de l'Economie numérique et de l'Innovation et appuyée techniquement par l’Agence nationale des systèmes d'information de l'Etat (ANSIE), vise à étendre et à enrichir les capacités de gestion documentaire de l'administration. Elle intègre des fonctionnalités avancées dédiées à la gestion des processus décisionnels de haut niveau, tout en assurant une interaction fluide entre les systèmes. La plateforme centralisera la gestion des ordres du jour, des propositions, des documents de référence et des archives, ainsi que la gestion des textes juridiques tout au long de leur cycle de vie.

Quant à la plateforme e-Permis de construire, elle remplacera le processus actuel de délivrance du permis de construire, désormais considéré comme archaïque. Cette nouvelle solution comprend un portail en ligne offrant des avantages significatifs pour toutes les parties prenantes impliquées dans le processus de délivrance du permis de construire. Parmi les fonctionnalités clés, on trouve une soumission simplifiée des permis, des paiements en ligne et un suivi en temps réel des demandes.

Le déploiement de ces deux plateformes s'inscrit dans le cadre du projet « Djibouti Fondement Numérique ». Ce projet comprend également le développement de l'infrastructure nationale à haut débit, la promotion de l'e-learning et l'amélioration de la qualité des services de télécommunications à des prix abordables.

Ces solutions numériques devraient permettre la numérisation des processus décisionnels du gouvernement, la communication et le partage de documents sécurisés entre les ministères et les entités gouvernementales, ainsi qu'un gain de temps considérable dans le traitement des services.

Samira Njoya

Lire aussi:

Le Cameroun s'engage fermement dans la numérisation des services aux citoyens. La carte d'identité biométrique est désormais indispensable pour en bénéficier.

Le lundi 13 mai à Yaoundé, le délégué général à la sûreté nationale (DGSN), Martin Mbarga Nguele, et le président-directeur général du consortium germano-portugais INCM-Augentic, Labinot Carreti, ont signé un contrat pour le financement, la concession, le développement, la mise en service et l’exploitation d’un nouveau système d’identification sécuritaire au Cameroun, a rapporté la radio nationale dans le journal parlé de 17h. Bien que le montant du contrat n’ait pas été divulgué, il s’agit d'un projet clé en main financé par Augentic, a-t-on appris.

Ce projet comprend la construction de 68 centres multifonctionnels ultramodernes dans les 10 régions et les 58 départements du Cameroun. De plus, il prévoit la rénovation de 219 postes d’identification existants afin de les moderniser. Le nouveau système d’identification introduira une application permettant la prise de rendez-vous en ligne et assurant une disponibilité étendue à tout le pays, a déclaré Labinot Carreti. « On va aussi assurer l’expédition des cartes à travers tous les postes d'identification dans tout le territoire camerounais », a-t-il ajouté. Ce système devrait permettre la délivrance de la Carte nationale d’identité (CNI) en 48h après le dépôt de la demande, d’ici la fin de l’année 2024.

Le 29 décembre 2023, Martin Mbarga Nguele avait annoncé que le chef de l’Etat avait autorisé la mise en place de ce nouveau système, incluant une plateforme de pré-enrôlement en ligne. Trois centres autonomes de production de la CNI seront construits à Yaoundé (Centre), Douala (Littoral) et Garoua (Nord), ainsi que des centres modernes d’enrôlement dans chaque chef-lieu de région, expliquait-il. Il affirmait que ce nouveau système sera opérationnel cette année, selon les assurances données lors de la présentation des vœux de Nouvel An le 24 janvier dernier. Il sera similaire à celui mis en place pour les passeports biométriques, pour lequel un contrat de 131 milliards FCFA (200 millions d’euros) avait été confié à INCM-Augentic.

Vers la hausse du coût de la CNI

Ce contrat donnait mandat au consortium pour construire et exploiter l’infrastructure. Selon l’ambassade d’Allemagne au Cameroun, la société a investi 30 millions d’euros pour la construction du centre national de production des passeports. Les investissements consentis par les prestataires justifient la hausse du coût du timbre, qui est passé de 75 000 à 110 000 FCFA, déclarait à l’époque le ministre des Finances, Louis Paul Motaze. A en croire le patron de la Police camerounaise, l’investissement consenti par les prestataires justifiera une augmentation du coût de la CNI, dont les frais d’établissement s’élèvent actuellement à 2 800 FCFA.

Cette initiative intervient alors que certains citoyens attendent depuis un an, voire des années, l’obtention de leur CNI, dépassant ainsi le délai d’attente réglementaire de trois mois. Cette situation avait conduit à une campagne de revendication sur les réseaux sociaux autour du slogan « Je veux ma CNI ». Le gouvernement a attribué ces retards à la nécessité de sécuriser l’identité camerounaise, dans un contexte où les fraudes sont susceptibles de compromettre sa fiabilité. En plus de la CNI, les autres titres d'identité tels que la carte de séjour, la carte de résident, la carte de réfugié, la carte professionnelle de police et la carte nationale d'invalidité seront également produits dans un délai de 48h.

Patricia Ngo Ngouem

Lire aussi:

Cameroun : un centre numérique inauguré à l’Université de Yaoundé 2

L'adoption de la blockchain continue de progresser rapidement dans le monde. De nombreux gouvernements commencent à explorer ces technologies qui pourraient améliorer la transparence et l'efficacité des processus gouvernementaux.

Le Ghana se prépare à devenir le premier gouvernement alimenté par la blockchain en Afrique. Le vice-président Mahamudu Bawumia (photo) a partagé cette vision lors de la 14e conférence régionale et de la réunion générale annuelle des chefs des agences de lutte contre la corruption en Afrique du Commonwealth, qui s'est tenue à Accra du lundi 6 au samedi 11 mai.

« Nous allons adopter une technologie de blockchain pour permettre aux pouvoirs publics de veiller à ce que toutes les données et transactions dans l’espace public soient transparentes et inviolables, personne ne peut les changer, et la nôtre pourrait donc devenir le premier gouvernement basé sur la blockchain en Afrique », a déclaré Mahamudu Bawumia.

L'initiative s'inscrit dans le cadre de la Stratégie de numérisation en cours de mise en œuvre depuis 2017 au Ghana. Cette stratégie a permis au gouvernement de collecter 201 milliards GH₵ (14,2 milliards de dollars) depuis 2023 grâce à la numérisation des services publics via la plateforme Ghana.gov. De plus, la nouvelle carte d’identité numérique a permis au gouvernement de détecter 404 707 noms fictifs sur les états de paie du Système de services nationaux et 29 000 retraités fantômes.

En adoptant la blockchain, le Ghana vise à sécuriser de manière infaillible les données gouvernementales. Selon Mahamudu Bawumia, cette technologie sera un rempart contre la corruption en surveillant chaque modification apportée aux données numériques.

Il convient de noter que la blockchain est un mécanisme de base de données avancée qui permet un partage transparent des informations sur un réseau. Elle peut être utilisée pour enregistrer des contrats, des transactions financières, des actifs numériques, des votes, et bien d'autres choses encore, de manière décentralisée et sécurisée.

Samira Njoya

Lire aussi:

En Ethiopie, Nice Innovation Incubation Center couve et accélère les entreprises technologiques

More...

Le Burkina Faso, tout comme plusieurs pays d'Afrique, s'attèle actuellement à la dématérialisation des services destinés aux citoyens. L'objectif fixé par l'exécutif est de numériser 100 % des démarches administratives d'ici à 2025.

L'administration publique du Burkina Faso se prépare à disposer, dans les prochains mois, d'un système d'information fiable, robuste, ainsi que de plateformes numériques de qualité. Le Conseil des ministres du mercredi 8 mai a approuvé le décret portant sur les modalités de mise en exploitation de ces plateformes numériques au sein de l'administration publique.

Cette initiative, selon la ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, Aminata Zerbo/Sabane, vise à rendre l'administration plus performante et efficiente, tout en réduisant les délais de traitement et en facilitant l'accès des citoyens aux services administratifs. L'objectif est de mettre en ligne des plateformes efficaces et de qualité, améliorant ainsi l'expérience des utilisateurs.

Le décret vise également à remédier à l'insuffisance des tests avant la mise en exploitation ou le lancement officiel des plateformes numériques, au manque de cohérence et d'interopérabilité entre les plateformes, ainsi qu'au manque de communication entre les différents départements sectoriels et le ministère chargé de la Transition digitale concernant les initiatives de numérisation.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale de modernisation de l'administration publique (SNMAP) 2021-2025, qui prévoit que le Burkina Faso dispose d'une administration publique d'excellence, soutenue par des valeurs républicaines et au service des usagers et des clients d'ici 2025.

En février, le taux moyen de réalisation de la dématérialisation des procédures administratives était de 83,97 % selon les résultats d'une évaluation du ministère de la Transition numérique. Ainsi, l'adoption de ce décret devrait permettre un meilleur encadrement de la mise en exploitation des plateformes numériques, garantissant ainsi la qualité des e-services de l'administration publique et la protection des données des usagers et de l'Etat.

Samira Njoya

Lire aussi:

Le Groupe Orange est présent dans plusieurs secteurs en Afrique. Il a décidé d’investir le secteur de la cybersécurité en République démocratique du Congo avec l’aide de la filiale locale de l’opérateur télécoms.

Orange RDC, la filiale congolaise du groupe télécoms français Orange, et Orange Cyberdéfense, l’entité du Groupe Orange dédiée à la cybersécurité, ont signé le jeudi 9 mai à Kinshasa un partenariat en matière de cybersécurité. L’objectif est de protéger les infrastructures et les données vitales contre les cyberattaques en RDC.

Save the Date: Lancement officiel du partenariat entre Orange RDC et Orange Cyberdéfense.

— Orange RDC (@Orange__RDC) May 5, 2024

Ce Jeudi 09 Mai, découvrez comment nos expertises combinées renforcent la cybersécurité en RDC. Restez connectés pour plus d'infos! #Cybersécurité #Partenariat #Transformationdigitale #ICT pic.twitter.com/b3VWJCSBNK

Orange Cyberdéfense propose ainsi trois services que sont « Microsoc » pour la sécurité des différents parcs informatiques du pays, « Test d’intrusion » pour détecter les vulnérabilités et « Cyber Diag » pour évaluer la cyber-résilience d’une entreprise ou d’une organisation et proposer des solutions en cas de failles.

La cybersécurité est devenue une composante importante en Afrique avec l’accélération de la transformation numérique. L’Union internationale des télécommunications, dans l’édition 2020 de son rapport « Global Cybersecurity Index », classe la RDC au quarantième rang continental devant la République centrafricaine et derrière le Soudan du Sud. Depuis lors, le pays dirigé par Félix Tshisekedi a multiplié des actions avec, entre autres, la ratification de la convention de l’Union africaine (UA) sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel en avril 2023.

Il faut rappeler que, même si la RDC est un mauvais élève en matière de cybersécurité, c’est tout le cyberespace africain qui est plutôt faible. Dans son rapport « Cybersecurity in Africa-Call to action » publié en juin 2023, le cabinet Kearney a montré que « la cyber-résilience de l’Afrique est faible, notamment en matière de stratégie, de gouvernance et d’entités opérationnelles, ainsi que de coopération intersectorielle ».

Adoni Conrad Quenum

Lire aussi:

Le Maroc est pleinement engagé dans la transformation numérique, dont les ressources humaines représentent le socle. Cette vision stratégique comprend des initiatives visant à moderniser les programmes éducatifs en intégrant les compétences numériques dès le plus jeune âge.

L'Université Moulay Ismaïl de Meknès au Maroc a conclu le mercredi 8 mai une convention de partenariat avec Cisco Network Academy, un programme éducatif mondial en ligne de l'entreprise américaine Cisco Systems.

Cette collaboration, établie lors de la visite d'une délégation de Cisco Network Academy au Maroc, vise à renforcer les compétences numériques des étudiants et des enseignants dans des domaines tels que les réseaux informatiques, l'intelligence artificielle, l'infrastructure programmable et la cybersécurité.

L’initiative s'inscrit dans le cadre du Plan national d'accélération de la transformation de l'écosystème de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation à l'horizon 2030, connu sous le nom de « Pacte Esri 2030 ». Elle vise à permettre aux étudiants d'acquérir des compétences personnelles, transversales et numériques adaptées aux besoins du marché du travail, conformément aux directives royales, compte tenu de l'essor numérique mondial.

Le partenariat fait suite à une convention tripartite établie en décembre dernier entre le ministère chargé de l'Enseignement supérieur, le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, et Cisco.

En outre, ce nouveau partenariat vise à renforcer l'offre de formation et de certification proposée par les « Centres code 212 » au sein des universités nationales, qui offrent aux étudiants et enseignants un accès gratuit et illimité aux programmes de formation des partenaires, ainsi qu'un soutien à la préparation des certifications professionnelles.

En investissant dans la formation des jeunes et le renforcement des capacités numériques, le Maroc vise à mobiliser un nombre suffisant de diplômés spécialisés dans des domaines innovants, afin d'accélérer la transformation numérique et de répondre aux attentes des investisseurs nationaux et internationaux.

Samira Njoya

Lire aussi:

La Gambie a réalisé des progrès significatifs dans son parcours de transformation numérique. Pour aller encore plus loin, le pays bénéficie du soutien des organisations auxquelles il appartient, telles que la CEDEAO.

Le président de la Commission de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), Omar Alieu Touray, et le ministre gambien de l'Economie numérique, Ousman A. Bah, ont conclu le vendredi 3 mai un accord de subvention lors du 15e sommet de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI).

Cette subvention, d'un montant de 180 000 $, vise à renforcer l'infrastructure numérique en Gambie et à améliorer la gouvernance du pays grâce aux nouvelles technologies.

Jai signé ce vendredi 03 mai a banjul avec le Ministre gambien de l'économie numérique, un accord de subvention de la CEDEAO pour appuyer la modernisation de l'infrastructure numérique, les services en ligne et la gouvernance en Gambie. @AbdouKolley @ecowas_cedeao pic.twitter.com/j3EI34T6vd

— H.E. Dr Omar Alieu Touray (Official) (@OmarAlieuTouray) May 5, 2024

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de la CEDEAO visant à renforcer les capacités numériques de tous ses Etats membres. Elle intervient alors que la Gambie multiplie les efforts pour accélérer sa transformation numérique et renforcer son infrastructure de télécommunications afin de faire bénéficier sa population de nouveaux services innovants.

Actuellement, le pays travaille sur une stratégie numérique globale qui sera lancée dans les prochains mois. Par ailleurs, la Gambie s'apprête à se connecter à un second câble sous-marin à fibre optique international, financé par la Banque mondiale à hauteur de 30 à 35 millions USD. Le gouvernement songe également à renforcer la connectivité nationale grâce aux satellites.

La subvention de la CEDEAO devrait accompagner la mise en œuvre de cette stratégie, qui inclut la numérisation des services administratifs, le renforcement des compétences numériques des citoyens, ainsi que la création d'un système d'identification numérique normalisé, entre autres.

Samira Njoya

Lire aussi:

La Gambie aura une stratégie de transformation avec une d’identification numérique ce mois