Tech (985)

Madagascar et la Corée entretiennent des relations bilatérales depuis 1993. Les deux pays souhaitent renforcer cette collaboration dans le domaine du numérique.

Une délégation malgache, dirigée par la secrétaire générale du ministère de l'Agriculture et de l'Elevage, Raharinomena Fanja, a effectué une visite officielle en Corée du Sud du vendredi 28 juin au vendredi 5 juillet. Cette mission, financée par la Korea World Bank Partnership Facility (KWPF), visait à explorer les avancées de la blockchain dans la gestion des dotations d'intrants agricoles.

« La mission illustre comment la délégation malgache s'oriente vers un pays étranger, reconnu pour son expertise dans le domaine observé, afin d'explorer une approche alternative plus efficace que celle actuellement suivie », a indiqué le ministère.

Au cours de cette mission, la délégation malgache a rencontré diverses entités gouvernementales et régulatrices et autres institutions telles que le ministère de la Science et des TIC, la Korea Internet & Security Agency (KISA), l’Alliance of Blockchain Leading Digital Economy (ABLE). En outre, des entreprises technologiques et start-up spécialisées en blockchain — telles que SK Telecom (SKT), SMART M2M et KONA I, Ahnlab Blockchain Company — ont présenté leurs innovations.

Cette visite s’inscrit ainsi dans les actions gouvernementales visant à renforcer le secteur agricole via des partenariats technologiques innovants. Depuis plusieurs années, Madagascar est confronté à de nombreux défis, notamment climatiques. Selon les Nations unies, Madagascar est le quatrième pays le plus vulnérable au changement climatique dans le monde. Il est frappé de manière récurrente par des sécheresses et des cyclones dont la fréquence, la durée et l'intensité augmentent en raison du changement climatique, ce qui a un impact considérable sur l’agriculture.

Dans ce contexte, le projet Riz Plus de productivité et résilience des moyens de subsistance ruraux, piloté par le MINAE et financé par la Banque mondiale, ambitionne d’introduire des technologies agricoles intelligentes et des programmes électroniques basés sur la blockchain pour la dotation d’intrants (semences et engrais).

La mission a ainsi permis à la délégation de découvrir la blockchain comme une technologie prometteuse pour la gestion efficace et sécurisée des vouchers ou bons numérisés. Elle a également ouvert la voie à de nouvelles collaborations et innovations, marquant ainsi un pas important vers la transformation numérique de l'agriculture à Madagascar.

Samira Njoya

Lire aussi:

Madagascar adhère à la Convention de Malabo sur la cybersécurité

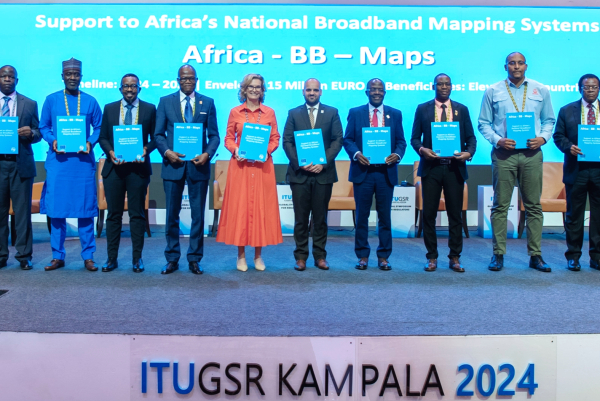

Alors que moins d'un tiers des Africains ont accès au haut débit, l'adoption des réseaux à large bande demeure inéquitable, la connectivité étant souvent coûteuse ou peu fiable sur le continent. Des initiatives sont en cours pour remédier à cette situation.

L’Union internationale des télécommunications (UIT) a annoncé, dans un communiqué le jeudi 4 juillet, le lancement du projet Africa Broadband Maps en marge du Symposium mondial de l’UIT pour les régulateurs 2024, tenu à Kampala, en Ouganda.

I am pleased to announce the launch of the Africa Broadband Maps project; EUR 15 million budget over 4 years, supported by @EU_Partnerships 🇪🇺, to drive #DigitalTransformation in Africa and develop National Broadband Mapping Systems in 🇧🇯🇧🇼🇧🇮🇨🇮🇪🇹🇰🇪🇲🇼🇳🇬🇺🇬🇿🇲🇿🇼. #ITUGSR @EUinUG pic.twitter.com/CGBAyoTpvv

— Cosmas Zavazava (@ITUBDTDirector) July 2, 2024

Ce projet de cartographie à large bande, soutenu par la Commission européenne, vise à instaurer des systèmes de cartographie pour encourager l'investissement et la transformation numérique en Afrique. Doté d’un budget de 15 millions d'euros sur quatre ans, le projet bénéficiera initialement à 11 pays : le Bénin, le Botswana, le Burundi, la Côte d'Ivoire, l'Ethiopie, le Kenya, le Malawi, le Nigéria, l'Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe.

L'initiative, pilotée par le Bureau de développement des télécommunications de l'UIT (ITU BDT), s’inscrit dans les efforts de l’organisme pour améliorer la connectivité numérique sur un continent où l'accès à Internet reste limité dans plusieurs régions.

Selon le rapport « Connecting Africa through Broadband » publié en 2019 par la Broadband Commission, il est estimé que 100 milliards de dollars devront être investis sur dix ans pour couvrir la totalité du territoire africain en haut débit. 80 % de ce montant est destiné au déploiement et à l'entretien des réseaux, 17,5 % au développement des compétences numériques locales, et environ 2 % à l'élaboration d'un cadre réglementaire adapté.

Ce projet devrait permettre d’identifier les zones avec une couverture haut débit insuffisante ou des vitesses Internet inférieures aux normes. Les résultats permettront aux décideurs politiques d'allouer efficacement les ressources, garantissant ainsi que les investissements dans l'expansion des infrastructures soient efficaces et équitables.

Samira Njoya

Lire aussi:

Cybersécurité : 4 recommandations de Kaspersky pour se protéger sur mobile

Les fonds levés par les start-up africaines continuent leur chute libre. Le bilan du premier semestre de l’année 2024 confirme la tendance baissière et la vampirisation des capitaux par les start-up du Big Four.

Les levées de fonds des start-up africaines se sont établies à 780 millions $ au premier semestre de l’année 2024, d’après des données publiées le jeudi 4 juillet par Africa : The Big Deal, une base de données répertoriant les financements de plus de 100 000 $ captés par les jeunes pousses du continent. Ce montant est en baisse de 57 % en comparaison au premier semestre de 2023.

Over the past 6 months, startups in Africa have raised $780M. That’s -31% QoQ.https://t.co/baNLRAvwFS pic.twitter.com/OsdZjGS3gA

— Africa: The Big Deal (@AfricaTBD) July 4, 2024

66 % des financements captés par les jeunes pousses du continent ont été réalisés sous forme de fonds propres, soit 513 millions $, et 254 millions $ sous la forme de dette, soit 33 %. Il faut signaler que les start-up du Big Four (Kenya, Nigeria, Egypte, Afrique du Sud) ont reçu 79 % du total de fonds levés sur la période. Le Kenya arrive en tête avec 244 millions $ (32 %), suivi du Nigeria (172 millions $), de l’Egypte (101 millions $) et de l’Afrique du Sud (85 millions $).

Outre les pays du Big Four, le Bénin tient le haut du pavé avec 50 millions $ levés par la start-up Spiro sous forme de dette auprès d’Afreximbank, suivi par le Ghana (29 millions $), l’Ouganda (19 millions $), le Maroc (14 millions $) et le Sénégal (11 millions $).

Les start-up de transport/logistique, emmenée par les opérations du nigérian Moove (100 millions $) et du béninois Spiro (50 millions $), arrivent en tête avec 218 millions $, soit 28 % du total des fonds levés. Suivent les fintech avec 186 millions $ (24 %), puis les start-up opérant dans le secteur de l’énergie et de l’eau complètent le podium avec 132 millions $.

Adoni Conrad Quenum

Lire aussi:

Avec l’accélération de la transformation numérique, les compétences numériques sont devenues des atouts indispensables en Afrique. Des partenariats stratégiques sont signés pour permettre aux populations de se doter de ces compétences.

Orange Mali, une filiale du groupe télécoms Orange, a signé un partenariat avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD). L’objectif est de former 3 000 jeunes, en l’occurrence des jeunes femmes, aux compétences numériques sur une période de deux ans. L’annonce a été faite via un communiqué publié le lundi 1er juillet par l’organe onusien.

[1/2]:🌍🤝 #InnovativePartnership: #UNDPMali and @Orange_Mali launch a project to train 3,000 youth in digital skills, paving the way for new professional opportunities! pic.twitter.com/Ldm6Ljyuc6

— PNUD MALI (@PNUDMALI) July 1, 2024

« C'est avec une grande fierté et une immense satisfaction que nous annonçons la signature de cet accord de partenariat entre PNUD Mali et Orange Mali. [...] Les femmes, bien que représentant une force essentielle, sont sous-représentées dans les secteurs technologiques », a indiqué Maleye Diop, représentant résident du PNUD au Mali.

Et d’ajouter : « notre objectif est de créer une vision cohérente d'insertion des jeunes à travers des programmes concrets qui leur permettent d'être opérationnels rapidement. Ce projet ne constitue qu'une première étape vers d'autres initiatives prometteuses à venir ».

Dans un monde de plus en plus digital, disposer des compétences numériques est devenu indispensable. Tous les secteurs d’activité tendent à se numériser et il urge de s’adapter à ce nouveau monde. La Banque mondiale, dans son rapport intitulé « Digital Skills : The Why, the What and the How » paru en 2021, soulignait que les déficits importants, en matière de compétences numériques sur le continent, exposaient les économies de nombreux pays africains au risque d'être encore plus à la traîne face à une frontière numérique qui évolue rapidement.

Le Groupe Orange, à travers son plan stratégique « Engage 2025 » fait du développement des compétences numériques une priorité sur le continent. La multiplication des Orange Digital Centers dans de nombreux pays du continent, dont le Mali, et la signature de ce partenariat avec le PNUD s’inscrivent ainsi dans le cadre dudit plan. La phase pilote du programme a été immédiatement lancée pour former 200 jeunes femmes dans des domaines tels que le marketing digital, le développement web, le design graphique et le montage vidéo.

Adoni Conrad Quenum

Lire aussi:

Guinée-Bissau : inauguration d’un nouvel Orange Digital Center

Le Bénin se dote d’un pôle universitaire d’innovation avec l’aide du PNUD

En Afrique, les progrès technologiques rapides ont apporté de nombreux avantages, mais ils ont également engendré de nouvelles menaces qui mettent en péril les individus, les entreprises et les gouvernements.

Le Congo est sur la voie de mettre en place une Commission nationale de protection des données à caractère personnel. L’avant-projet de loi présenté par le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, Léon-Juste Ibombo (photo), a été approuvé en Conseil des ministres le mercredi 3 juillet.

Je suis heureux d'avoir fait approuver en conseil des ministres, ce mercredi 3 juillet 2024, l'avant-projet de loi portant création de la commission nationale de protection des données à caractère personnel qui vient parachever l'armature juridique numérique de mon pays.

— Léon-Juste Ibombo (@LeonJuste) July 3, 2024

En… pic.twitter.com/M7CzBWntRz

« En effet, la protection des données à caractère personnel est devenue un enjeu majeur à l'ère du numérique. Avec la multiplication des échanges d'informations sur Internet, il est essentiel de garantir la confidentialité et la sécurité des données personnelles des citoyens », a expliqué Léon-Juste Ibombo.

La Commission nationale de protection des données sera, entre autres, chargée de veiller à ce que le traitement des données à caractère personnel n’enfreigne pas les droits et libertés des citoyens. Elle aura également pour mission de collaborer avec les institutions internationales et les autres pays africains afin de partager les meilleures pratiques et les informations pertinentes sur les menaces de cybersécurité. En outre, elle devra sensibiliser les citoyens et les entreprises aux risques liés à la cybercriminalité, tout en les formant aux mesures de protection.

La création de cette commission s'inscrit dans le cadre des actions du gouvernement congolais visant à renforcer la législation actuelle, à promouvoir un environnement économique attractif et sécurisé et à assurer un contrôle rigoureux de l'utilisation des données personnelles. Le pays dispose déjà d'une Agence nationale de sécurité des systèmes d'information (ANSSI) et d’une loi portant sur la protection des données personnelles. Il a également ratifié la Convention de Malabo sur la cybersécurité et la protection des données personnelles.

La mise en œuvre de la Commission devrait renforcer la lutte contre la cybercriminalité au Congo et en Afrique. Selon le rapport Security Navigator d'Orange Cyberdefense de 2024, le nombre d'extorsions a augmenté de 70 % en 2023, entraînant une perte de 10 % du PIB sur le continent. Cette augmentation alarmante souligne l'urgence de disposer d'un organe de régulation efficace pour protéger les données des citoyens et des entreprises.

Lire aussi:

Le Congo discute de numérisation avec la société anglaise Reggali

Ces dernières années, l’Afrique a enregistré de nombreux projets de villes intelligentes qui comptent se développer en réduisant la fracture technologique qui affecte le continent.

Le ministre gabonais de l’Economie numérique et des Nouvelles technologies de l’information, le général de brigade Bonjean Rodrigue Mbanza, a effectué le mardi 2 juillet une visite officielle au Cameroun. Cette visite avait pour objectif d'examiner et de s'inspirer des technologies en place afin de soutenir le développement du projet Smart City au Gabon.

Selon un communiqué publié par le ministère chargé de l’Economie numérique, la visite a été marquée par une inspection du Centre national de commandement de la vidéo surveillance ainsi que du Data Center à Yaoundé.

La visite du ministre au Cameroun s'inscrit dans le cadre des actions du gouvernement gabonais visant à rechercher des partenaires et des expertises pour la mise en œuvre d'un projet de Smart City dans plusieurs communes du Gabon. En avril, le ministre avait déjà séjourné à Shenzhen, en Chine, où il a rencontré les responsables de Huawei et visité les infrastructures de pointe de la firme technologique.

En explorant diverses options technologiques proposées par plusieurs partenaires, le Gabon envisage de choisir la solution la plus adaptée à ses besoins. Tout comme le projet de Smart City déjà déployé dans plusieurs villes d’Afrique, la Smart City au Gabon devrait résoudre les problèmes complexes des centres urbains régionaux en créant des écosystèmes urbains intelligents, notamment en matière de planification, d’infrastructure, de gestion de la population, et bien d'autres domaines.

Cette initiative ambitieuse témoigne de l’engagement du Gabon à intégrer les technologies de pointe dans sa stratégie de développement urbain. Elle vise à améliorer la qualité de vie des populations et à positionner le pays comme un leader régional en matière de villes intelligentes.

Samira Njoya

Lire aussi:

L’agriculture est un secteur crucial pour la majorité des pays africains. Des investissements substantiels sont nécessaires pour améliorer les rendements et soutenir la croissance.

L'Union européenne (UE), en partenariat avec la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), a dévoilé, le mardi 2 juillet à Abuja, une nouvelle plateforme numérique destinée à stimuler les investissements dans le secteur agroalimentaire du Nigeria. Cette initiative a été présentée en marge de la 9e édition du Forum des entreprises UE - Nigeria.

S’exprimant sur le bien-fondé de cette innovation, Myriam Ferran (photo), directrice générale adjointe de la direction des partenariats internationaux (INTPA) de la Commission européenne, a déclaré qu'il s'agit « d'une plateforme agricole numérique qui fournit un espace de commercialisation, de négociation ou d’investissement numérique pour les activités commerciales et/ou transactionnelles. Elle contribue également aux interactions, aux communications, aux intégrations et à la coopération dans le système agroalimentaire et l’agro-industrie entre les PME nigérianes et européennes ».

Le lancement de cette plateforme s'inscrit dans les engagements pris lors du dialogue ministériel UE - Nigeria de novembre 2020. Conformément à l'accord avec le gouvernement nigérian, il a été décidé de créer une plateforme agro-industrielle UE - Nigeria visant à rassembler les communautés agricoles et agroalimentaires nigérianes et européennes, afin de promouvoir le commerce, d'attirer des investissements responsables et de favoriser les relations interentreprises, en particulier pour les PME.

Il faut noter qu’au Nigeria, l'agriculture occupe une place prépondérante dans l'économie, étant la deuxième activité la plus importante après le secteur pétrolier. Selon la plateforme de données Statista, le secteur agricole a généré environ 21 % du produit intérieur brut (PIB) du pays au deuxième trimestre de 2023. Toutefois, malgré sa contribution significative, le secteur agricole nigérian fait face à de nombreux défis tels que le manque d'investissements, des systèmes agricoles obsolètes, une offre insuffisante pour répondre à la croissance démographique et à la demande alimentaire croissante.

La nouvelle plateforme devrait permettre de relever ces défis, d’accroître les investissements privés dans le secteur agro-industriel du pays et de renforcer les liens et les interactions entre les acteurs agro-industriels du Nigeria et d’Europe.

Samira Njoya

Lire aussi:

Le Nigérian Blueroomcare lève un fonds de pré-amorçage pour son expansion

La cybersécurité est devenue, au fil des années, l’une des préoccupations majeures des pays africains. La révolution technologique en cours dans le monde, à laquelle prennent activement part les pays d’Afrique, a mis en lumière les failles du cyberespace africain.

Le lundi 1er juillet, la multinationale russe spécialisée dans la sécurité des systèmes d'information Kaspersky donne 4 recommandations pour se protéger des cybercriminels spécialisés dans l'escroquerie en ligne en Afrique de l’Ouest (brouteurs). La génération de mots de passe complexes, la méfiance vis-à-vis des SMS suspects, la recherche du symbole du cadenas sur les sites Internet et le téléchargement d'applications de sources fiables sont autant de recommandations faites par Kaspersky.

Ces conseils font suite à une étude réalisée auprès de 200 personnes en janvier 2024 par l’entreprise russe de cybersécurité sur l'utilisation des téléphones mobiles en Afrique de l'Ouest. Elle met en lumière les menaces croissantes posées par les « brouteurs » dont l'activité nuit gravement à la confiance et à la sécurité numérique dans la région. Leurs faits d'armes vont de l’usurpation des réseaux sociaux, des faux prêts et bourses, des achats en ligne et contrefaçon aux concours et compétitions, aux escroqueries en matière de santé et beauté, par webcam et accès à distance.

« Avec l'accès croissant à Internet en Afrique de l’Ouest, la sécurité en ligne devient une préoccupation pour les populations locales. En Côte d'Ivoire et au Sénégal, 46% de la population se connecte quotidiennement à Internet, soit environ 9,6 millions d'internautes. [...] 50,5% des Ivoiriens et Sénégalais utilisent leurs téléphones mobiles quotidiennement pour des besoins professionnels et personnels. Les réseaux sociaux sont utilisés par 87,7% des utilisateurs, suivis des appels vidéo (68,1%) et des applications de géolocalisation (60,8%) », souligne Kaspersky.

Selon Kaspersky, la connectivité accrue expose les utilisateurs à divers risques de cybercriminalité, y compris les arnaques sentimentales qui exploitent les réseaux sociaux et les plateformes de communication. Ces arnaques ont causé plus de 1,3 milliard $ de pertes mondiales entre 2017 et 2022, avec une perte moyenne de 4 400 $ par victime, selon Interpol.

En Afrique, les questions de cybersécurité sont encore peu abordées au niveau national par manque de compétences ou d'infrastructures. Selon l’édition 2020 du rapport « Global Cybersecurity Index » publié par l’Union internationale des télécommunications, les indices de cybersécurité de la Côte d’Ivoire et du Sénégal se sont respectivement établis à 67,82 (11e place) et à 35,85 (18e place). Plusieurs pays de la région, tels que le Mali (10,14), le Niger (11,36) ou encore la Guinée (20,53), sont plus vulnérables.

Par ailleurs, les autorités des divers pays prennent de plus en plus de mesures pour assainir leurs cyberespaces. Entre autres, elles mettent en place des stratégies nationales de cybersécurité, mettent en place des équipes nationales de réponse aux incidents informatiques, adhèrent à des conventions comme celle de Malabo sur la cybersécurité et les données à caractère personnel ou celle de Budapest sur la cybercriminalité.

Adoni Conrad Quenum

Lire aussi:

L’adoption croissante du numérique en Afrique accentue les risques cybercriminels sur le continent

La Côte d'Ivoire durcit sa loi sur la cybercriminalité

Le Ghana, le Rwanda et le Mozambique collaboreront dans la cybersécurité

La numérisation de l’administration constitue le pilier central du plan stratégique de développement de Sénégal Numérique. Malgré les efforts déployés pour ce projet, les résultats se font encore attendre.

Le Sénégal accuse du retard sur ses objectifs de dématérialisation des services publics. Isidore Diouf (photo), le directeur général de Sénégal Numérique (SENUM SA), a déclaré le vendredi 28 juin que le pays affichait un faible taux de dématérialisation des services publics. « Sur les 900 procédures à dématérialiser, seules 130 l'ont été, soit un taux de 13,4 % », a indiqué M. Diouf lors d’un panel consacré au numérique dans le cadre des assises de l’entreprise.

C’est en 2017 que le Sénégal a commencé à numériser ses services publics administratifs. En 2022 SENUM avait signé une convention avec les 19 communes de Dakar pour la numérisation des actes d’état civil. En juillet 2023, 8 milliards FCFA (13 millions $) ont été investis pour mettre en place le Schéma directeur numérique de la justice 2023-2027, afin de construire un service judiciaire numérique plus accessible aux populations. Le secteur de la santé a lui aussi bénéficié d’une attention particulière.

Dans la même lancée, en novembre, le ministère sénégalais de la Communication, des Télécommunications et de l’Economie numérique, en partenariat avec l’Agence de coopération internationale allemande GIZ, a dévoilé GovStack, une nouvelle plateforme dédiée au traitement de plus de 800 procédures administratives.

Si les raisons de ce faible taux de numérisation n'ont pas été explicitées malgré des investissements substantiels, il faut noter que les défis sont encore nombreux. Parmi ceux-ci : l'élaboration de textes réglementaires pour établir un cadre de gouvernance de la dématérialisation, ainsi que la mise en place d'une stratégie e-gov visant à accélérer le processus. Un accompagnement de tous les acteurs dans le processus de changement et une adhésion collective sont également indispensables pour réussir la numérisation.

Il convient également de noter qu’au Sénégal, certains services jugés prioritaires sont déjà en ligne, notamment dans les secteurs de l’urbanisme, du tourisme, de la justice, de l’enseignement, du travail et de la sécurité sociale, de la fonction publique, de l’intérieur, du sport, de l’état civil consulaire, et de l’environnement.

Samira Njoya

Lire aussi:

Le Sénégal a déjà numérisé plus de 19 millions d’actes d’état civil

La Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données personnelles a été adoptée en 2014 à Malabo, en Guinée équatoriale. Dix ans plus tard, Madagascar rejoint la liste des pays l’ayant ratifiée.

Le ministère malgache du Développement numérique, des Postes et des Télécommunications a annoncé la semaine dernière l’adhésion de Madagascar à la Convention de Malabo sur la cybersécurité et la protection des données personnelles. L’objectif est de disposer d’un cyberespace plus sûr et de lutter efficacement contre la cybercriminalité.

Avec cette adhésion, Madagascar pourra « intégrer les repères juridiques concernant la mise en place de politiques de protection des données personnelles par la CMIL (Commission malagasy de l'informatique et des libertés) et l'ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ou CIRT en anglais) ».

Cette adhésion intervient dans un contexte où la cybersécurité est devenue une composante importante depuis l’accélération de la transformation numérique sur le continent. Les pays africains sont obligés de composer avec ce paramètre et depuis la pandémie de la Covid-19, nombre d’entre eux ont accéléré la ratification de la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données personnelles adoptée en 2014 à Malabo.

La Convention vise, entre autres, la protection des données personnelles dans le cadre de la législation sur la cybersécurité ; la coopération pour assurer la sécurité des données personnelles et lutter contre la criminalité numérique, en facilitant l'échange d'informations entre les entités nationales ; l’utilisation des technologies électroniques pour sécuriser les données personnelles au niveau national ou encore la lutte contre la cybercriminalité en établissant des entités spécifiques dans chaque pays signataire de la Convention.

D’après l’édition 2020 du rapport « Global Cybersecurity Index » publié par l’Union internationale des télécommunications, Madagascar dispose d’un indice de cybersécurité de 23,33 et occupe la 24e place sur le plan africain, juste devant la Guinée (20,53) et derrière le Mozambique (24,18).

Pour rappel, l’Angola, le Bénin, le Togo, le Sénégal, le Rwanda, la Namibie, le Niger, Maurice, le Mozambique, le Ghana, la Zambie, la République démocratique du Congo, le Cap-Vert, la Guinée, la Côte d’Ivoire et la Mauritanie ont déjà ratifié la convention.

Adoni Conrad Quenum

Lire aussi:

Le Bénin ratifie la Convention de Malabo sur la cybersécurité

More...

Au cours des cinq dernières années, le marché africain du jeu vidéo a connu un développement rapide. Jusqu’alors quasi inexistant, il a progressivement gagné en visibilité à l’international grâce au travail de nombreux studios locaux.

L’éditeur de jeux vidéo américain Xbox, appartenant à Microsoft, a honoré le studio de jeux vidéo camerounais Kiro’o Games le vendredi 28 juin. Il a diffusé à cet effet sur sa chaîne YouTube ID@Xbox (destinée à la promotion du meilleur des jeux indépendants à venir sur Xbox One et Windows PC) une bande-annonce exclusive célébrant les 20 ans de travail de Kiro’o Games. Cette communication promotionnelle intervient un mois après la sortie du jeu « Aurion : l’héritage des Kori-Odan », édité par Kiro’o Games, sur les consoles Xbox Series X|S et Xbox One.

La bande-annonce de Xbox dévoile l’évolution d’Aurion d'un petit projet amateur sur RPG Maker à un jeu indépendant avec de beaux graphismes faits main. Le jeu d'origine avait été réalisé sous le framework XNA qui était offert gratuitement par Microsoft à l'époque et a permis à de nombreux studios de tenter leur aventure indépendante.

Aurion : l'héritage des Kori-Odan est un jeu d’action-RPG se déroulant dans un contexte d'African Fantasy inspiré des anciens J-RPG « Tales of ». Il reprend les mythes et légendes du continent africain et propose des combats en temps réel dans une vue en 2D. Le joueur incarne le roi ou la reine exilé/e de Zama, et doit rassembler son pouvoir « aurionique » pour construire un monde où chacun peut se comprendre malgré ses différences. La trame du jeu est centrée sur la difficulté à rester altruiste dans un monde cynique et égoïste.

« Nous savons que la conjoncture actuelle est difficile pour tout le monde. Et c'est justement pour cela que nous espérons que les joueurs découvriront les Kori-Odans et seront inspirés par le message qui est caché dans leur Héritage et dans l'Aurion. Si vous êtes un idéaliste humaniste qui se sent écrasé par la froideur du monde, Aurion est écrit pour vous », explique Olivier Madiba, fondateur de Kiro’o Games et créateur de Aurion.

Depuis 2013, l’industrie du jeu vidéo africain se développe. A travers le continent, une génération de passionnés se mobilise aussi bien pour l’échange d’expérience que pour le développement de produits de plus grande qualité. L’objectif est de faire rayonner les histoires africaines et le savoir-faire du continent. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles une dizaine de studios de jeux ont décidé en février 2022 de mutualiser leurs efforts au sein d’un groupe, le Pan Africa Gaming Group (PAGG). Kiro’o Games en fait partie.

Selon le cabinet de conseil Verified Market Research, « le marché africain du jeu vidéo se développe rapidement en raison de l'adoption croissante des smartphones, de l'amélioration de l'accès à Internet et d'une population plus jeune et férue de technologie. Les appareils mobiles abordables et l'amélioration des infrastructures Internet ont rendu les jeux en ligne plus accessibles à un plus large éventail de personnes, augmentant la demande de contenu localisé reflétant la diversité culturelle et linguistique du continent ».

« L'urbanisation et l'augmentation des revenus disponibles ont donné naissance à une classe moyenne croissante avide de divertissement numérique, poussant les créateurs de jeux à proposer des expériences spécialisées aux joueurs africains en permettant au marché de dépasser un chiffre d'affaires de 2,14 milliards $ en 2024 et d'atteindre une valorisation d'environ 3,72 milliards $ d'ici 2031 », ajoute le cabinet de conseil.

Pour le studio camerounais, la confiance affichée par Xbok lui permettra d'atteindre une vaste base de joueurs potentiels à travers le monde, gage de visibilité, de crédibilité et d'opportunités de revenus.

Muriel Edjo

Lire aussi:

Le Camerounais Olivier Madiba est l’un des pionniers de l’industrie du jeu vidéo africain

Le gouvernement tchadien a récemment relancé ses projets de transformation numérique. La sélection de partenaires stratégiques est essentielle pour atteindre les objectifs fixés.

L’entreprise technologique chinoise Huawei souhaite accompagner le Tchad dans la réalisation de ses projets numériques. Le Premier ministre, Allah-Maye Halina, a reçu en audience, le vendredi 28 juin, une délégation de Huawei Technologies conduite par son directeur au Tchad, Feng Guo Jeremy.

Selon un communiqué du ministère chargé du Numérique, les discussions ont tourné principalement autour des projets numériques et de l’amélioration des technologies de l’information et de la communication (TIC) au Tchad. Huawei s’est à cet effet proposé pour accompagner le gouvernement dans l'atteinte de ses objectifs de développement technologique.

La visite de la délégation intervient près d’un an après la signature d’un protocole d'accord entre le gouvernement tchadien et Huawei en marge du Huawei Connect 2023. Dans le cadre de cet accord, Huawei avait pris l’engagement de devenir un partenaire clé du gouvernement tchadien et de l’accompagner dans sa mission de construction d’un écosystème favorable à l’éclosion des talents numériques au Tchad.

Le soutien de l’entreprise chinoise devrait permettre au Tchad de progresser assurément dans les projets numériques compris dans le programme du nouveau gouvernement. Ces projets incluent l'amélioration des infrastructures numériques, l'intégration des technologies numériques dans le système éducatif, la numérisation des services gouvernementaux et l’innovation technologique.

Notons que le pays accuse un retard significatif dans le secteur numérique. Selon la plateforme DataReportal, le Tchad comptait 3,2 millions d’internautes en janvier 2023, soit un taux de pénétration de l’Internet de 17,9 %. A la même période, le nombre d’utilisateurs des services de téléphonie mobile s’élevait à 11,5 millions, pour un taux de pénétration du mobile de 63,9 %.

Samira Njoya

Lire aussi:

Le Tchad élabore un Plan pour sa stratégie nationale de santé numérique

Orange continue d’élargir son réseau Orange Digital Center sur le continent. Après Dakar au Sénégal, Bamako au Mali, Conakry en Guinée et Freetown en Sierra Leone, c’est au tour de Bissau, la capitale de la Guinée-Bissau, d’inaugurer cet écosystème dédié au développement des compétences numériques.

Orange, un opérateur télécoms multiservices présent dans plusieurs pays d’Afrique, a inauguré le vendredi 28 juin l'Orange Digital Center Guinée-Bissau. Le centre, situé dans la ville de Bissau, permettra de former les jeunes aux compétences numériques, de stimuler leur employabilité et d’encourager l'entrepreneuriat innovant.

Orange Digital Center Guinée-Bissau fait partie d’un réseau de 26 centres en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe. Il inclut une école du code, un FabLab solidaire, un accélérateur de start-up « Orange Fab », et reçoit le soutien d’Orange Ventures Africa, le fonds d’investissement du Groupe Orange dédié aux start-up prometteuses.

Un pas de plus vers l'inclusion numérique avec l’inauguration de l’@orange Digital Center en Guinée-Bissau !

— Orange Africa & Middle East (@orangeafrica) June 28, 2024

Cet écosystème favorisera l'acquisition des compétences numériques, l'innovation et l'entrepreneuriat local.https://t.co/3Vi55Ofns4#OrangeAfrica #OrangeDigitalCenter pic.twitter.com/Oyh4D4270W

« Cet espace est bien plus qu'un simple centre technologique ; c'est une promesse de transformation et de croissance pour l'avenir numérique de la Guinée-Bissau et de l'Afrique. En fournissant un accès gratuit à des ressources de pointe, nous espérons inspirer une nouvelle génération de créateurs et de leaders, et contribuer à une économie numérique inclusive », a indiqué Brelotte Ba, directeur général adjoint d’Orange Afrique et Moyen-Orient.

La mise en place d’un Orange Digital Center en Guinée-Bissau s’inscrit dans la politique de l’opérateur télécoms français de s’imposer comme l’un des leaders de la transformation numérique sur le continent. Dans son rapport « Digital Economy Diagnostic Guinea-Bissau » publié en septembre 2022, la Banque mondiale rapporte que le gouvernement bissau-guinéen s'est engagé à renforcer les compétences numériques du pays bien qu'il n'ait pas la capacité d'investir dans les moyens nécessaires. L’absence de politique nationale en matière de technologie de l’information et de la communication et de stratégie nationale rend l’atteinte de plusieurs objectifs de développement durable hypothétique à l’horizon 2030. Des programmes tels que celui d’Orange résolvent un tant soit peu le problème en attendant les actions des autorités publiques.

L’accès aux compétences numériques peut, entre autres, améliorer l'accès aux biens et services publics de base (e-gouv, télésanté, etc.), aux services financiers de proximité (les services bancaires en ligne, les paiements numériques, etc.). Il peut également favoriser une meilleure utilisation des informations publiques et des plateformes numériques, permettre une économie numérique inclusive ou encore contribuer à soutenir la continuité de l'éducation en permettant un meilleur accès à l'enseignement et à l'apprentissage à distance ou assisté par la technologie. Pour rappel, le taux de pénétration d'Internet s'est établi à 31,6 % en Guinée-Bissau au début de l’année 2024, selon les données de DataReportal.

Adoni Conrad Quenum

Lire aussi:

Orange inaugure son troisième laboratoire 5G d'Afrique à Madagascar

La musique occupe une place prépondérante dans le secteur culturel camerounais. Reconnaissant cette importance, Orange met en place des initiatives pour soutenir les acteurs de ce secteur.

Orange Cameroun relance son programme Orange Music Legends en partenariat avec les légendes de la musique camerounaise. La société de télécommunications l’a annoncé le mercredi 26 juin lors d’une conférence de presse. Cette initiative vise à accompagner et à promouvoir de nouveaux talents musicaux évoluant dans divers genres.

Cette année, cinq duos iconiques seront formés, chacun composé d’un artiste légendaire et d’un artiste vedette de la nouvelle génération. Ensemble, ils revisiteront de grands succès ayant marqué plusieurs générations de mélomanes. L’événement se tiendra le mercredi 3 juillet au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé (Paposy).

Le ticket d’entrée est gratuit et téléchargeable via l’application Max it, qui permet d’accéder aux services d'Orange. L'application est disponible sur Play Store et App Store. Vous pouvez télécharger la super application Max it ici. Cliquez ensuite sur « Marketplace », puis sur « Evénement & Billet ». Sélectionnez votre type de ticket : un ticket classique gratuit ou un ticket VIP payant (5 000 FCFA, soit 7,61 euros) pour être plus proche de la scène. Finalisez votre achat et téléchargez votre ticket.

La saison 2 du programme s'annonce encore plus spectaculaire avec 24 épisodes répartis sur 13 semaines, contre 12 épisodes précédemment. De plus, des jeux et quizz permettront de gagner des prix d'une valeur totale de 5 millions de FCFA. Le duo gagnant recevra la somme de 10 millions de FCFA. Tous les votes se feront via la super application Max it.

Cette initiative célèbre non seulement le riche patrimoine musical du Cameroun, mais soutient aussi la nouvelle génération d'artistes en leur offrant une plateforme pour se faire connaître et pour collaborer avec des figures emblématiques de la musique camerounaise. En plus de promouvoir la culture et le talent locaux, Orange Cameroun continue d’innover en offrant des solutions numériques pratiques pour ses clients, renforçant ainsi son engagement envers la transformation numérique et le soutien aux industries créatives du pays.

Samira Njoya

Lire aussi:

Orange lance Max it, sa super application d’offres et services, dans cinq marchés d’Afrique