Gestion Publique (510)

Le gouvernement ghanéen a fait de la transformation numérique un des piliers du développement socioéconomique du pays. L’exécutif multiplie donc les initiatives pour introduire les TIC dans tous les secteurs d'activité, dont l’éducation.

Le ministère de l’Éducation du Ghana a entamé une révision de sa politique des TIC dans l’éducation afin de l’actualiser et de répondre de manière adéquate aux nouveaux défis du secteur. L’initiative est soutenue par des partenaires stratégiques tels que le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et l’ONG World Vision International.

Plus spécifiquement, la politique actualisée vise à améliorer les infrastructures TIC dans les écoles, renforcer les compétences numériques des enseignants et exploiter les TIC pour améliorer la gestion de l'éducation.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des réformes stratégiques lancées par le ministère de l'Éducation pour transformer l'enseignement et l'apprentissage, et améliorer les résultats scolaires, conformément au plan stratégique pour l'éducation (ESP 2018-2030). En ce qui concerne les TIC, l’exécutif cherche à encourager chez les enfants l'intérêt et les compétences nécessaires pour utiliser ces technologies. Accra veut également doter les apprenants du niveau préuniversitaire de compétences numériques, intégrer les TIC dans la gestion du système éducatif et transformer la formation des enseignants ainsi que l’enseignement supérieur à travers des dispositifs de formation technologique.

« Notre objectif est d'améliorer l'intégration des TIC dans le programme scolaire, l'enseignement et l'évaluation, afin de former des apprenants du 21e siècle dotés de compétences numériques dans notre système éducatif », a déclaré Peter Tettey, responsable de la politique des TIC dans l’éducation.

Le gouvernement ghanéen s’attend à ce que la mise en œuvre de la politique actualisée améliore significativement la prestation et la gestion de l'éducation au Ghana. Pour ce dernier volet, l’UNESCO estime que l’introduction des TIC « permet d’élargir l’éventail des données collectées sur les écoles et les élèves, et de les relier afin de produire des analyses précises des trajectoires d’apprentissage et des facteurs qui les influencent ». L’organisation ajoute que ces données peuvent être utilisées pour personnaliser l’apprentissage, suivre les enfants marginalisés et prévenir le désengagement ainsi que l’abandon scolaire précoce.

Isaac K. Kassouwi

Edité par Sèna D. B. de Sodji

Lire aussi:

Le Ghana lance une feuille de route pour accélérer sa transformation numérique

Fondée en 2013, l’Alliance Smart Africa est une organisation panafricaine visant à faire de l’Afrique un marché numérique unique d’ici 2030. Alors que le numérique s’impose comme un levier clé pour le développement du continent, cette mission prend une importance particulière face aux nombreux défis à relever. Lors des Assises de la Transformation Digitale (ATDA) 2024 à Abidjan, son directeur général, Lacina Koné, a partagé avec l’agence Ecofin les actions menées par l’organisation et sa vision pour l’avenir du numérique en Afrique.

Agence Ecofin : Quels sont les principaux projets de Smart Africa ?

Lacina Koné : Nous menons actuellement 34 initiatives, réparties selon quatre grands piliers : la connectivité, l'innovation, la transformation et l'accélération. Chaque pays membre de l’alliance choisit un projet phare correspondant à ses priorités en technologies émergentes. Nous élaborons ensuite une note conceptuelle, un schéma directeur, et mettons en place un projet pilote. Si ce dernier est concluant, il est confié à des partenaires privés pour un déploiement national ou continental.

Un exemple est le projet One Africa Network, avec le slogan « Roam like at home ». Il vise à supprimer les frais de roaming pour les Africains se déplaçant entre pays, comme cela existe déjà en Europe. Des pilotes ont été lancés en Afrique de l’Est (Rwanda, Kenya, Ouganda, Tanzanie, etc.), puis étendus à l’Afrique de l’Ouest, notamment avec des accords récents entre la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Togo et le Bénin.

Un autre projet essentiel concerne l’identité numérique. La transformation numérique ne peut se faire sans une identification fiable des citoyens, car les données appartiennent toujours à quelqu’un.

AE : Quels sont les principaux défis freinant l’essor du numérique en Afrique et la réduction de la fracture digitale ?

LK : Le principal défi est le cadre réglementaire. Il s’agit non seulement de concevoir des règles, mais aussi de les harmoniser à l’échelle continentale. L’Afrique, avec ses 1,4 milliard d’habitants, ne peut être vue à travers le prisme d’un seul pays. L’harmonisation des politiques est essentielle pour attirer des financements. Contrairement à ce qu’on pourrait croire, le problème n’est pas l’accès aux fonds, mais plutôt l’environnement réglementaire nécessaire pour les sécuriser.

Par ailleurs, les États africains ont souvent été formatés pour réguler sans nécessairement promouvoir l’innovation. Or, dans la plupart des pays du monde, le secteur privé mène l’innovation, et l’État suit pour s’adapter, à l’exception de quelques cas comme l’Estonie.

AE : Smart Africa investit-elle dans le renforcement des compétences des jeunes Africains ?

LK : Absolument. La transformation commence par l’information. Nous avons remarqué que même les décideurs manquent parfois de compréhension sur certains sujets. Pour y remédier, nous avons lancé l’Académie numérique de Smart Africa (SADA) il y a quatre ans. Aujourd’hui, elle fonctionne de manière autonome grâce à un financement de 20 millions de dollars sur cinq ans.

SADA cible plusieurs groupes : les décideurs politiques, les fonctionnaires avancés en technologies, les entrepreneurs technologiques, ainsi que le grand public. Elle met l'accent sur les STEM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques), avec une approche d’apprentissage par la pratique plutôt que par la mémorisation.

Cependant, ces efforts doivent être accompagnés par des réformes éducatives nationales. La réalité est que les grandes entreprises technologiques mondiales ne recrutent plus sur la base des diplômes, mais sur les talents. Nous devons préparer notre jeunesse en tenant compte de ce changement.

AE : Smart Africa joue-t-elle un rôle de conseil auprès des États pour des politiques numériques adaptées ?

LK : Oui, c’est une de nos missions clés. Nous travaillons avec des partenaires comme l’Association mondiale des opérateurs de téléphonie (GSMA) et la Commission économique pour l’Afrique (CEA) sur des questions comme la taxation des technologies émergentes. Chaque pays africain a ses propres défis financiers et de souveraineté.

Cependant, il est important de comprendre que l’économie numérique est un levier clé pour le développement, bien plus que l’agriculture, souvent perçue comme centrale. Par exemple, le numérique permet de fournir des services bancaires sans banque, de la télémédecine sans hôpital, et de l’éducation en ligne sans université. C’est un secteur crucial pour accélérer le développement socio-économique. Et nous travaillons pour que les décideurs politiques prennent conscience de ce fait et changent de mindset. C’est vrai que les pressions de trésorerie obligent parfois les gouvernants à taxer le numérique, mais nous travaillons à ce qu’ils voient les possibilités qui existent au-delà de cela - notamment en ce qui concerne la formalisation du secteur informel qui représente jusqu’à 70% de l’économie du continent- grâce au numérique.

AE : Quel rôle le numérique peut-il jouer dans la ZLECAf, notamment pour l’interopérabilité des paiements transfrontaliers ?

LK : L’Afrique compte plus de 30 banques centrales. Les pays avec des banques centrales autonomes collaborent souvent plus facilement sur les paiements transfrontaliers que ceux regroupés dans des zones monétaires comme l’UEMOA ou la CEMAC.

Nous avons réalisé des pilotes en 2023, notamment entre le Ghana (cédi) et le Togo (CFA), ainsi qu’entre le Rwanda et la RDC. Ces initiatives visent à réduire les coûts des transferts grâce à des mécanismes comme le mobile money. Cependant, lorsque les devises doivent passer par l’euro ou le dollar, les coûts augmentent. L’interopérabilité est un enjeu majeur qui nécessite des décisions politiques concertées. Et nous pensons que l’innovation sera l’une des clés pour régler ce problème.

AE : Pouvez-vous expliquer le projet Smart Africa Trust Alliance (SATA) ?

LK : SATA vise à interconnecter les systèmes d’identification numérique des pays africains tout en respectant leur souveraineté. Par exemple, une personne venant du Bénin avec une carte d’identité pourrait obtenir des services en Côte d’Ivoire, comme une carte SIM, sans que l’authenticité de son document soit remise en question.

Ce projet, déjà adopté par 15 pays, renforce la transparence et la confiance entre les États, facilitant ainsi la libre circulation des personnes et des services.

AE : Le secteur numérique a-t-il de beaux jours devant lui en Afrique ?

LK : Oui, et je dirais même que l’avenir de l’Afrique dépend du numérique. L’information, lorsqu’elle est partagée, se multiplie, contrairement aux ressources matérielles qui se divisent.

Le numérique permet à un entrepreneur ivoirien de viser 1,4 milliard de consommateurs africains, avec des habitudes similaires, alors que d’autres secteurs comme l’agriculture restent limités à des marchés locaux. L’Afrique a un potentiel immense, et ce potentiel repose sur le numérique.

Propos recueillis par Moutiou Adjibi Nourou

Le gouvernement ghanéen a fait du numérique un des leviers du développement socioéconomique du pays. Par exemple, l’exécutif prévoit de lancer un fonds de 5 millions $ pour soutenir l’innovation technologique dans le pays.

Ursula Owusu-Ekuful (photo, au centre), ministre des Communications et de la Numérisation du Ghana, a officiellement lancé la semaine dernière la politique et la stratégie de l’économie numérique. Il s’agit d’une feuille de route visant à exploiter les technologies numériques pour favoriser la croissance économique, améliorer les services publics et garantir un accès équitable aux ressources numériques.

Selon la ministre, la feuille de route est basée sur cinq principaux domaines d’intervention : l’entrepreneuriat, les compétences numériques, le gouvernement numérique, l’accès universel et les technologies émergentes.

La politique viendra renforcer et accélérer les efforts du Ghana en matière de transformation numérique. Selon l'indice de développement de l'e-gouvernement (EGDI) 2024 du Département des affaires économiques et sociales des Nations unies (DAES), le pays se classe au 108e rang mondial avec un score de 0,6316 sur 1.

Bien que le Ghana surpasse la moyenne de l'Afrique de l'Ouest (0,3957) et celle du continent africain (0,4247), il demeure légèrement en deçà de la moyenne mondiale, qui est de 0,6382. En ce qui concerne le développement des TIC, le pays obtient un score de 66,2 sur 100, selon l'Union internationale des télécommunications (UIT). Cependant, cette dernière considère le Ghana comme un modèle mondial en matière de cybersécurité.

« En alignant les efforts numériques avec la création d'emplois et la croissance du PIB, la politique cherche à faire en sorte que la technologie devienne un moteur puissant pour un développement inclusif, réduisant la pauvreté et renforçant la prospérité pour tous les Ghanéens », a déclaré le ministère des Communications et de la Numérisation dans un communiqué.

Pour rappel, une étude conjointe de la Société financière internationale (SFI) et de Google prévoit que l'économie numérique en Afrique atteindra une valeur d'au moins 712 milliards de dollars d'ici 2050, soit environ 8,5 % du PIB continental. D'après les données du Ghana Statistical Service (GSS), le secteur des TIC a contribué à hauteur de 21 milliards de cedis ghanéens (1,36 milliard $) au PIB national en 2022, représentant ainsi environ 4 % de l'économie. À titre de comparaison, cette contribution s'élevait à seulement 4,4 milliards de cédis en 2016.

Isaac K. Kassouwi

Edité par Sèna D. B. de Sodji

Lire aussi:

Le Ghana lance une initiative pour former plus de 5000 jeunes au numérique

Le Ghana finalise la numérisation de son système de santé

Ghana : un fonds de 5 millions $ pour promouvoir l’innovation technologique

Le gouvernement djiboutien s’est engagé à faire du numérique un des axes du développement socioéconomique du pays. Pour y parvenir, l’exécutif veut assurer la sécurité de l’écosystème numérique national en pleine croissance.

Djibouti dispose désormais d’une stratégie nationale de cybersécurité pour la période 2024-2030. Ce référentiel en matière de cybersécurité vise à renforcer la sécurité numérique du pays, en alignement avec son ambition de devenir un hub numérique régional fiable. Il a été élaboré par l’Autorité nationale de Cybersécurité (ANCS) et publié officiellement le jeudi 28 novembre.

Ce matin, la stratégie nationale de cybersécurité 2024-2030 a été officiellement lancée, accompagnée de la remise des prix aux 4 gagnants du hackathon ! 🏆 P(1/2) pic.twitter.com/Ft81PE8Dmz

— MDENI (@MENIDjib) November 28, 2024

Le document repose sur cinq piliers principaux, à savoir : le renforcement des institutions et du cadre de gouvernance, la protection des infrastructures critiques, l’intensification de la lutte contre la cybercriminalité, la formation des citoyens et des experts en cybersécurité, ainsi que la coopération nationale et internationale.

Le lancement de cette stratégie coïncide avec la première édition de la compétition Hackathon Cybersécurité - Djibouti 2024, un événement qui vise à mobiliser les talents locaux pour relever des défis technologiques liés à la cybersécurité. Ce projet s’inscrit également dans la vision « Djibouti Vision 2035 », le plan de développement national qui place la transformation numérique et la résilience face à la cybercriminalité au cœur des priorités.

Selon le rapport Global Cybersecurity Index 2024 publié par l’Union internationale des télécommunications (UIT) en septembre, Djibouti a montré un engagement notable dans le domaine de la cybersécurité, bien que des améliorations restent nécessaires. Le pays se classe dans le Tier 4 avec un score de 31,47 sur 100, ce qui souligne la nécessité de renforcer ses capacités dans ce domaine.

Avec cette nouvelle stratégie, Djibouti espère non seulement améliorer son classement, mais également bâtir un écosystème numérique résilient et sécurisé, essentiel pour stimuler une économie numérique florissante. Ces efforts visent à positionner Djibouti comme un acteur clé de la cybersécurité en Afrique de l’Est, à attirer davantage d’investissements et à renforcer sa compétitivité sur la scène régionale et internationale.

Samira Njoya

Edité par Sèna D. B. de Sodji

Lire aussi:

Cybersécurité : Djibouti voit dans le Qatar un partenaire de qualité

La transformation numérique représente aujourd'hui une priorité stratégique pour les pays africains qui aspirent à un développement inclusif et durable. Avec le soutien d'initiatives internationales, des projets innovants sont en cours afin d’élargir l'accès aux technologies.

Le gouvernement italien en partenariat avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) au Sénégal et le ministère sénégalais de la Communication, des Télécommunications et du Numérique (MCTN) a lancé le jeudi 28 novembre une initiative majeure visant à réduire la fracture numérique et à promouvoir une croissance inclusive en Afrique. Ce projet phare, qui s’inscrit dans le cadre du Plan Mattei Italie–Afrique, cible quatre pays : le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Mozambique.

🇮🇹 @ItalyinSenegal et le PNUD au Sénégal, en collaboration avec le @mctngouvsn, lancent aujourd'hui une initiative numérique majeure pour combler la fracture numérique en Afrique.

— PNUD Sénégal (@PNUDSenegal) November 28, 2024

👉Pour en savoir plus consultez notre communiqué: https://t.co/tvVP8ADeI5#AfriqueOuestNumérique pic.twitter.com/axW5K716TE

« Le PNUD est honoré de soutenir le gouvernement italien dans la mise en place d’investissements stratégiques pour faire avancer le développement numérique en Afrique. Cette initiative met en lumière le rôle crucial de la collaboration internationale pour réduire le déficit de financement de l’Afrique et accélérer les progrès vers les ODD grâce à l’innovation numérique », a déclaré Catherine Phuong, représentante résidente adjointe du PNUD au Sénégal.

Cette initiative intervient alors que l’Afrique fait face à un déficit de financement, estimé à 1600 milliards de dollars, pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD) d’ici 2030, selon un rapport conjoint de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et de l’Union africaine (UA), intitulé « Dynamiques du développement en Afrique 2023 ». En exploitant les technologies numériques, l'initiative vise à dynamiser des secteurs clés comme la santé, l’éducation, l’agriculture et la gouvernance, tout en améliorant les services publics.

Pour le Sénégal, ce projet répond à des ambitions nationales claires définies dans la stratégie numérique du pays, en cours d’élaboration. Ces priorités incluent la modernisation des infrastructures, l’élargissement de l’accès aux outils numériques et la création d’un écosystème numérique inclusif.

Une fois mis en œuvre, le projet devrait permettre au Sénégal d’accélérer sa transformation numérique, de renforcer sa compétitivité économique et de favoriser une croissance durable. En améliorant la qualité de vie des citoyens, il devrait contribuer également à positionner le pays comme un modèle de transformation numérique en Afrique.

Samira Njoya

Edité par Sèna D. B. de Sodji

Lire aussi:

La Côte d’Ivoire lance deux initiatives pour accélérer sa transformation numérique

A partir de 2016, les autorités guinéennes ont accéléré les efforts pour prendre le contrôle du nom de domaine national. Cette ressource était alors gérée par le registre PSGNet basé aux Etats-Unis.

Le gouvernement guinéen a finalisé le rapatriement de la gestion du domaine national de premier niveau .GN « après plus de 20 ans d’efforts et de détermination ». Le ministère des Postes, Télécommunications et de l'Economie numérique a annoncé le mercredi 27 novembre que le lancement officiel est prévu pour le 4 décembre.

Le gouvernement guinéen a engagé en 2016 les discussions sur le rapatriement de la gestion du nom de domaine alors géré par le registre PSGNet basé aux Etats-Unis. C’est en 2017 qu’un décret signé par l’ex-président de la République, Alpha Condé, a finalement fixé les règles de gestion technique et administrative du domaine Internet national. En janvier 2022, Aminata Kaba, alors ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Economie numérique, s’est vu confier la mission de reprendre la gestion du domaine national de premier niveau.

La reprise du contrôle du nom de domaine national représente des enjeux pour la souveraineté numérique de la Guinée qui a fait du numérique un des piliers de son développement socioéconomique. Cela peut également contribuer à renforcer la sécurité du cyberespace national dans ce contexte de transformation numérique accéléré. Dans son « Global Cybersecurity Index 2024 », l’Union internationale des télécommunications (UIT) a classé la Guinée dans la catégorie Tier 3 regroupant des pays « ayant obtenu un score global d'au moins 55/100 en démontrant un engagement de base en matière de cybersécurité ».

« Le monde dans lequel nous évoluons est profondément transformé par la technologie, et l'avenir de notre indépendance repose en grande partie sur notre capacité à maîtriser nos infrastructures numériques. La Guinée se doit, plus que jamais, de tracer sa propre voie en matière de développement technologique, en assurant la sécurité de ses données, en favorisant l'innovation locale, et en offrant à chaque citoyen un accès équitable à l'information et aux services numériques », a déclaré Rose Pola Pricemou, ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Economie numérique, dans le Bulletin numérique du ministère pour le mois d’octobre.

Isaac K. Kassouwi

Edité par Sèna D. B. de Sodji

Lire aussi:

Dans le but de soutenir sa transformation numérique, l’Ethiopie noue des partenariats stratégiques. Elle se rapproche d'un pays d’Asie en ce qui concerne la cybersécurité.

Tigist Hamid (photo, à droite), directrice générale de l'administration de la sécurité des réseaux d'information (INSA), a rencontré Chen Hai (photo, à gauche), l'ambassadeur de Chine en Ethiopie. L’information a été dévoilée le lundi 25 novembre par l’Agence des nouvelles éthiopienne.

Les discussions entre les deux personnalités ont porté sur la cybersécurité. Selon l’Agence des nouvelles éthiopienne, Tigist Hamid a présenté à l’officiel chinois « des produits et services de cybersécurité fournis par l'administration ainsi que des efforts en cours pour améliorer l'infrastructure de cybersécurité du pays ». Elle a également évoqué la nécessité d'un soutien et d'une collaboration continus entre les gouvernements éthiopien et chinois sur le segment de la cybersécurité.

Selon l’Union internationale des télécommunications, l’Ethiopie a été classé dans la catégorie Tier 3 avec un score de 76,34 sur 100 à l’indice mondial de cybersécurité. Pour l’UIT, les pays appartenant à cette catégorie ont fait preuve d'un engagement de base en matière de cybersécurité à l'égard d'actions menées par les pouvoirs publics, qui englobent l'évaluation, l'établissement ou la mise en œuvre de certaines mesures de cybersécurité généralement acceptées et portant sur un nombre modéré de piliers ou d'indicateurs.

Quant à la Chine, son score à l’indice mondial de cybersécurité s’est établi à 91,64 sur 100 en 2024, la positionnant dans la catégorie Tier 2. Bien qu’elle ne fasse pas partie des modèles à suivre sur ce segment, la Chine pourra apporter son expertise à l’Ethiopie, elle qui dispose d’importantes entreprises opérant dans le secteur de la technologie telles que Huawei, ZTE, Tencent ou encore Xiaomi.

Adoni Conrad Quenum

Lire aussi:

La chine veut coopérer avec l’Ethiopie dans le domaine de l’économie numérique

Les autorités guinéennes et sierra-léonaises se sont rencontrées à plusieurs reprises depuis juillet dans le cadre de négociations visant à concrétiser un projet d'interconnexion numérique. Les échanges ont permis de poser les bases de la collaboration.

Rose Pola Pricemou, la ministre guinéenne des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, et Salima Monorma Bah, la ministre sierra-léonaise de la Communication, de la Technologie et de l’Innovation, ont signé le vendredi 22 novembre à Freetown un accord-cadre visant à renforcer l'interconnexion numérique entre leurs 2 pays.

𝗠𝗣𝗧𝗘𝗡 / 𝗦𝗶𝗴𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗱’𝘂𝗻 𝗮𝗰𝗰𝗼𝗿𝗱 𝗰𝗮𝗱𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝗻𝗮𝗿𝗶𝗮𝘁𝗻𝘂𝗺𝗲́𝗿𝗶𝗾𝘂𝗲 - 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗰𝗼𝗻𝗻𝗲𝘅𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗯𝗮𝗰𝗸𝗯𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗦𝗶𝗲𝗿𝗿𝗮-𝗟𝗲𝗼𝗻𝗲 𝗲𝘁 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗚𝘂𝗶𝗻𝗲́𝗲

— Rose Pola Pricemou (@rppola) November 22, 2024

Freetown, le 22 novembre 2024 — Dans le cadre du… pic.twitter.com/GIhiVpLPIv

La convention, qui inclut l’interconnexion des dorsales Internet des 2 territoires, vise notamment à améliorer leur connectivité et à favoriser les échanges numériques. Il s'inscrit dans la continuité des discussions initiées au Sommet Chine-Afrique sur le numérique en juillet dernier. En août, une délégation sierra-léonaise conduite par la ministre Monorma Bah s'était rendue à en Guinée pour approfondir ces échanges et finaliser un accord-cadre précisant les modalités techniques du partenariat.

Pour Rose Pola Pricemou, cette initiative devrait permettre d’unifier les politiques postales pour améliorer les services essentiels aux populations, notamment celles des régions rurales, de rendre le réseau plus robuste et fiable pour réduire les coûts et améliorer la qualité des services digitaux, et de développer un écosystème numérique dynamique dans le but d’encourager des initiatives collaboratives dans des domaines comme le big data et la cybersécurité.

Pour rappel, la Guinée comptait 4,87 millions d'utilisateurs d'Internet début 2024, avec un taux de pénétration de l'Internet de 33,9% selon DataReportal. La Sierra Leone recensait quant à elle 2,70 millions d'utilisateurs pour un taux de pénétration de l'Internet de 30,4%.

En ce qui concerne le coût, il fallait débourser en 2023 8,1% du revenu national brut par habitant en Guinée pour souscrire à un forfait d’au moins 5 Go de données mensuelles à haut débit (256 Kbits/s ou plus) chez l'opérateur détenant la plus grande part de marché, selon l’Union Internationale des Télécommunications. Ce pourcentage était de 38,2% en 2017 pour la Sierra Leone.

Adoni Conrad Quenum

La transformation numérique se poursuit sur le continent. Certaines administrations se tournent vers les entreprises privées pour la mise en place de leur projet de numérisation.

Fatima Camara (photo, à gauche), ministre guinéenne de la Pêche et de l’Economie maritime, a reçu la semaine dernière les responsables de Karity & Co Holding, une entreprise basée au Royaume-Uni et spécialisée dans la structuration financière et la numérisation des services. Le but de cette entrevue est la numérisation des services du ministère qui devrait débuter en janvier 2025 pour une durée d’un an.

« Avec l’aide de Karity & Co Holding nous allons améliorer la gestion des ressources halieutiques et assurer une meilleure traçabilité des produits de la pêche. Cela nous permettra de garantir une plus grande transparence et une gestion plus durable de notre patrimoine maritime », a expliqué la ministre.

Cette rencontre fait suite à celle d’octobre où l’entreprise britannique avait présenté la maquette de la plateforme de numérisation du ministère. Elle s’inscrit dans le cadre de la stratégie du gouvernement guinéen qui vise, entre autres, à moderniser les services publics dans le but de renforcer l'efficacité et la transparence dans le pays. Selon les données du ministère, la Guinée disposait en 2023 de 95 navires de pêche industrielle, de 8168 pirogues et le secteur représentait 395 000 emplois directs et indirects. Les données de 2022 de la Banque mondiale indiquent une production halieutique annuelle de 336 050 tonnes.

Pour Fatima Camara, ce nouveau système devrait permettre de sécuriser les documents administratifs, de suivre le processus de gestion des licences (de la demande à l'émission des documents) ou encore d’améliorer la mobilisation et la sécurisation des recettes du ministère. Il permettra également de lutter contre la prévarication qui est l’un des chantiers importants du gouvernement. Par ailleurs, elle a tenu à mettre l’accent sur la formation du personnel du ministère et des acteurs du secteur de la pêche dans le but de faciliter le processus de transition numérique.

Adoni Conrad Quenum

La transformation numérique fait partie des priorités du gouvernement béninois. Par exemple, l’exécutif prévoit de consacrer un budget de 16,4 milliards FCFA aux projets numériques en 2025.

Le gouvernement béninois prévoit de connecter 18 communes supplémentaires à la fibre optique d’ici mi-2025 dans le cadre de son ambition de généraliser l’accès au haut débit dans toutes les 77 communes du pays (photo). C’est ce qu’a révélé Aurelie Adam Soulé Zoumarou, ministre du Numérique et de la Digitalisation, le jeudi 21 novembre au cours de l’émission « PAG 2021-2026 : reddition de comptes » sur la télévision nationale.

Selon la ministre, le déploiement de la fibre optique dans les nouvelles communes permettra de renforcer la dorsale nationale qui relie déjà 50 communes sur environ 2550 km. A terme, le gouvernement cible une couverture totale de 3300 km de fibre optique. De plus, neuf autres communes seront connectées grâce à des technologies alternatives.

Ces plans du gouvernement font partie du projet de déploiement de l’Internet haut et très haut débit sur l’ensemble du territoire national qui vise à « apporter le haut et le très haut débit au plus près des populations et des entreprises béninoises par le biais des investissements publics et privés ». D’un coût estimé à environ 207 milliards de francs CFA (330,63 millions $), l’initiative elle-même s'inscrit dans le cadre du Programme d’action du gouvernement 2021-2026. L’exécutif cherche à « transformer le Bénin en la plateforme de services numériques de l’Afrique de l’Ouest pour l’accélération de la croissance et l’inclusion sociale ».

Amélioration de la couverture et de l’usage

Le projet du gouvernement pourrait contribuer à améliorer la couverture de la population en services de télécommunications, en particulier l’Internet. Le gouvernement revendique un taux de couverture de la 4G de l’ordre de 90 %. Ces données sont confirmées par la plateforme ICT DataHub de l’Union internationale des télécommunications (UIT). L’organisation ajoute que la 2G et la 3G couvrent respectivement 98 % et 90 % de la population. La 5G quant à elle est en début de commercialisation.

En ce qui concerne l’usage, l’Autorité de régulation des communications électroniques et de la poste (ARCEP) a recensé 11,06 millions d’abonnés à l’Internet mobile et 20 000 utilisateurs d’Internet fixe en juin 2024 sur une population estimée à environ 13,7 millions par la Banque mondiale (2023). Le nombre d’abonnements à la téléphonie mobile s’élève à 17,8 millions, contre 1363 pour la téléphonie fixe. Cependant, l’UIT estime que les taux de pénétration de l’Internet et de la téléphonie mobile sont respectivement de 33,8 % et 53,9 % à fin 2023.

Isaac K. Kassouwi

Lire aussi:

Nigeria : l’Etat de Bauchi veut renforcer son infrastructure numérique

More...

Les Etats du Nigeria multiplient les initiatives pour accélérer leur transformation numérique dans le cadre de l’objectif du gouvernement fédéral. L’initiative touche tous les secteurs de l’économie, dont l’éducation.

Au Nigeria, le Territoire de la capitale fédérale (FCT) envisage de déployer plus de 1000 ordinateurs portables dans ses écoles secondaires. D’un coût estimé à environ 990 millions de nairas (environ 589 000 $), l’acquisition de ces appareils a été approuvée par le Conseil exécutif du FCT lors de sa réunion du lundi 25 novembre.

Selon Danlami Hayyo, secrétaire à l’éducation du FCT, les ordinateurs portables seront préchargés avec des contenus éducatifs et des matériaux d’apprentissage axés sur les compétences professionnelles.

« Les écoles du FCT vont maintenant se transformer en système d'éducation numérique, nous allons passer d'une salle de classe normale d'enseignement et d'apprentissage à un système d'apprentissage basé sur l'éducation aux médias », a déclaré Chidi Amadi, chef de cabinet du ministre du FCT.

L’acquisition des ordinateurs portables fait partie d’une stratégie plus large visant à numériser le système éducatif afin d’améliorer la qualité de l’enseignement dans le FCT. Le Conseil exécutif a récemment approuvé un contrat pour l’acquisition de matériels d’examen. En septembre dernier, le FCT a lancé un programme de formation de 3000 enseignants du primaire aux méthodes d'enseignement numérique.

L’Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) estime que la technologie numérique offre deux grands types de possibilités. « Premièrement, elle peut améliorer l'enseignement en comblant les lacunes en matière de qualité, en multipliant les occasions de s'exercer, en augmentant le temps disponible et en personnalisant l'enseignement. Deuxièmement, elle peut engager les apprenants en variant la façon dont le contenu est représenté, en stimulant l'interaction et en incitant à la collaboration », peut-on lire dans le Global Education Monitoring Report 2023.

Isaac K. Kassouwi

Lire aussi:

Nigeria : l’Etat de Bauchi veut renforcer son infrastructure numérique

Face aux défis de modernisation administrative, la Guinée explore des solutions numériques pour optimiser ses processus. Cette démarche marque un tournant dans la gestion des ressources publiques, avec un accent sur l'innovation et la collaboration internationale.

La Guinée s’inspire du modèle rwandais pour mettre en place son tout premier système numérique de passation des marchés publics. Un nouvel accord stratégique a été signé à cet effet entre le gouvernement guinéen et la Rwanda Cooperation Initiative (RCI) le mercredi 20 novembre, lors d’une réunion présidée par le Premier ministre guinéen, Amadou Oury Bah.

Le Rwanda et la Guinée signent un accord stratégique pour moderniser et digitaliser le système des marchés publics en Guinée pic.twitter.com/fk25ryZo5F

— RwandainGuinea (@RwandainGuinea) November 24, 2024

« Nous avons une expertise avérée dans la digitalisation des marchés publics, notamment dans la gestion des finances publiques, et c’est cette expérience que nous souhaitons partager avec la Guinée. Nous avons signé ce contrat pour formaliser notre engagement et accompagner le pays dans la mise en place de ce système numérique », a déclaré Patricie Uwase, directrice générale de la Rwanda Cooperation Initiative.

La signature de ce contrat s’inscrit dans la continuité d’une collaboration amorcée en 2023 entre la RCI et la Guinée, visant à tirer parti de l’expertise rwandaise dans le cadre du projet E-Procurement. Porté par le président de la transition, Mamady Doumbouya, ce projet a pour objectif d’améliorer la transparence, de renforcer l’efficacité des procédures administratives et d’optimiser la gestion des ressources publiques. Il représente également une arme essentielle dans la lutte contre la corruption, qui reste un problème majeur dans la gestion des marchés publics en Guinée, souvent critiquée pour son opacité et ses pratiques douteuses.

Grâce à ce système numérique, le processus d’approvisionnement sera non seulement simplifié, mais aussi mieux contrôlé, garantissant ainsi une traçabilité des transactions. En outre, la numérisation des marchés publics permettra de réduire les délais et les coûts associés, tout en favorisant la confiance des investisseurs étrangers, attirés par des pratiques administratives transparentes et modernes.

En s’appuyant sur l’expérience reconnue du Rwanda, la Guinée espère poser les bases d’une gouvernance efficace et transparente. Si cette initiative est menée à bien, elle pourrait redéfinir les standards de gestion des marchés publics en Afrique de l’Ouest et faire de la Guinée un exemple à suivre en matière d’innovation numérique et de lutte contre la corruption. Le gouvernement vise une mise en œuvre rapide, avec pour objectif que, dès le 1er janvier prochain, tous les plans de passation des marchés publics soient entièrement numérisés.

Samira Njoya

Lire aussi:

Guinée : une usine d’assemblage d’ordinateurs portables ouvre ses portes à Mamou

Les Etats du Nigeria multiplient les initiatives à leur niveau pour accélérer leur transformation numérique dans le cadre de l’objectif du gouvernement fédéral. L’Etat d’Anambra a validé, plus tôt ce mois, un projet de déploiement d'une plateforme de gestion des données.

Le gouvernement de l’Etat de Bauchi au Nigeria s’est associé à la société publique Galaxy Backbone (GBB), spécialisée dans la fourniture de solutions et produits TIC, pour renforcer l’infrastructure numérique et généraliser l’usage des technologies de l’information et de la communication (TIC) à travers l’Etat. Les deux parties ont signé un protocole d’accord à cet effet la semaine dernière.

Ce partenariat vise à améliorer la connectivité, développer les compétences locales en TIC, fournir des services de conseil spécialisés et proposer des solutions TIC hébergées. Ces initiatives visent à moderniser la gouvernance et à optimiser la prestation des services publics dans l’Etat de Bauchi. Pour atteindre ces objectifs, GBB s’appuiera notamment sur ses centres de données situés à Abuja et Kano.

La signature de ce protocole d’accord s’inscrit dans la vision du gouverneur Bala Abdulkadir Mohammed de transformer l’Etat en « un pôle d'innovation numérique, garantissant une gouvernance efficace et une meilleure prestation de services pour nos citoyens ». Par exemple, l’Etat travaille à la transformation numérique de son système éducatif avec la mise en place d’un système d'information sur la gestion des enseignants (TMIS) et d’un système d'information sur la gestion de l'éducation.

« Il est attendu que cette collaboration permette de renforcer les infrastructures TIC de l'Etat, grâce aux ressources et à l'expertise de GBB, d'approfondir les services de formation et de conseil, tout en favorisant la croissance économique, attirant des investissements, créant des emplois, et stimulant les opportunités économiques par une connectivité numérique et une prestation de services améliorées au sein de l'Etat », a déclaré GBB dans un communiqué.

Cette initiative pourrait également contribuer à la transformation numérique générale du Nigeria alors que l’économie numérique en Afrique devrait valoir au moins 712 milliards $ en 2050, soit 8,5 % du PIB continental, selon une étude conjointe de la Société financière internationale (SFI) et de Google. Dans ce pays, le secteur des TIC a contribué à hauteur de 19,78% au PIB réel au deuxième trimestre 2024 selon les données de la National Bureau of Statistics (NBS).

Isaac K. Kassouwi

Lire aussi:

Nigeria : l’Etat d’Anambra veut se doter d'une plateforme de gestion des données

Avec l’essor des technologies numériques, les Parlements africains intensifient l’adoption de solutions innovantes pour améliorer leur efficacité. Toutefois, la fracture numérique reste une réalité préoccupante, mettant en lumière la nécessité de redoubler d’efforts.

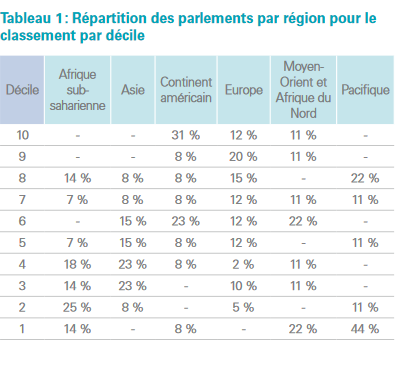

L’Afrique du Sud (8 sur 10), le Zimbabwe (8), le Sénat du Burundi (7), le Maroc (7) et Maurice (7) figurent en tête des Parlements africains affichant les indices de maturité numérique les plus élevés du continent. Ces données proviennent d'un nouveau rapport publié en octobre 2024 par l'Union interparlementaire (UIP), une organisation mondiale des Parlements des Etats souverains. Le rapport s’appuie sur les réponses recueillies auprès de 115 Parlements ou Chambres dans 86 pays, ainsi que d’organisations parlementaires supranationales.

Intitulé « Rapport mondial 2024 sur l’e-Parlement », le document propose une analyse approfondie de l’utilisation des technologies numériques dans les Parlements mondiaux à travers un indice de maturité numérique, un outil innovant d’analyse comparative. Ce dernier évalue les Parlements selon six domaines clés : la gouvernance, la stratégie et la gestion numérique ; les infrastructures ; les systèmes parlementaires ; le soutien aux utilisateurs ; les contenus numériques et publications ; la participation des citoyens.

« L’objectif de l’analyse comparative n’est pas de dresser un tableau de classement des bons ou mauvais parlements. Il s’agit plutôt d’accompagner la prise de décision stratégique sur l’utilisation des technologies numériques en mettant en évidence les facteurs pouvant affecter la maturité », souligne l’UIP.

Outre les leaders du classement, la Tunisie (6), l’Assemblée nationale du Burundi (5) et le Malawi (5) se distinguent avec des scores supérieurs ou égaux à 5 sur 10. Cependant, l’Afrique subsaharienne reste sous-représentée dans les rangs des plus avancés. Selon l’UIP, 50 % des Parlements de la région figurent parmi les 30 institutions les moins performantes en matière de maturité numérique. Cette situation est attribuable à un manque d’initiatives de modernisation, à des investissements insuffisants dans les nouveaux systèmes numériques et à l’absence de programmes de transformation numérique ambitieux.

En bas du classement, les Parlements de pays comme Djibouti, le Lesotho, Madagascar et la République centrafricaine affichent une moyenne d’indice de maturité numérique de 1 sur 10, mettant en lumière des écarts significatifs dans l’adoption des technologies numériques.

Pour combler ces lacunes, le rapport recommande, entre autres, aux institutions et aux gouvernements d’élaborer des visions stratégiques claires et des stratégies numériques globales ; d’allouer des ressources financières, humaines et technologiques adéquates ; de mettre en place des cadres rigoureux de gouvernance ; d’investir dans le renforcement des capacités ; de privilégier la participation citoyenne ; et de renforcer la collaboration interparlementaire.

Par ailleurs, l’intelligence artificielle générative est présentée comme un levier stratégique pour accélérer la transformation numérique des Parlements, en offrant la possibilité d’obtenir des informations précieuses et d’améliorer l’accessibilité des procédures parlementaires.

Samira Njoya

Lire aussi:

Le Malawi numérise son Parlement avec le système « e-Chamber »