Sénégal Numérique SA et l’Organisation des professionnels des TIC collaborent pour une numérisation efficace du pays

Le Sénégal avance sûrement vers la digitalisation totale de ses services administratifs. Pour accélérer le processus, l'entreprise dédiée à cet effet s’allie avec des partenaires de choix dans le secteur des TIC.

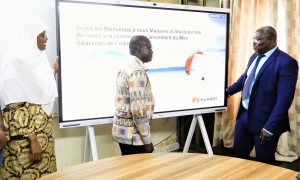

Sénégal Numérique SA et l'Organisation des professionnels des technologies de l'information et de la communication du Sénégal (Optic) ont signé, le jeudi 29 septembre à Dakar, une convention cadre visant à booster le partenariat entre les entreprises publiques et privées pour mieux assurer la transition numérique au Sénégal et développer davantage les services digitaux.

Selon Cheikh Bakhoum (photo, à droite), directeur général de Sénégal Numérique SA, ce partenariat est d’une grande importance pour l’État qui a besoin d’être accompagné dans le processus de dématérialisation des services administratifs. « Nous savons que nous ne pouvons pas digitaliser tous ces projets numériques avec juste nos ingénieurs. Il s’agira de développer un partenariat public-privé où le secteur privé national va renforcer l’offre de service de Sénégal Numérique SA », a-t-il déclaré.

Le partenariat va être axé prioritairement sur la libéralisation des infrastructures étatiques, c’est-à-dire permettre aux entreprises du secteur privé d’exploiter les infrastructures dont dispose l’État sénégalais. L’autre axe consiste selon, Antoine Ngom (photo, à gauche), le président de l’Optic, en la collaboration étroite entre Sénégal Numérique et l’Optic pour bâtir les grands chantiers numériques lancés par l’État. « Nous avons besoin de ce partenariat qui va nous permettre de mener ensemble les réformes qu’il faut pour un environnement propice. Mais également, de mener des projets structurant du numérique dans des domaines comme l’identité numérique, les systèmes d’informations de la santé…», a déclaré Antoine Ngom.

Le Sénégal s'est donné en 2016 un ambitieux projet de transformation numérique de l'administration publique et des secteurs stratégiques comme l'éducation, la santé d'ici 2025. Mais à trois ans de son terme, beaucoup reste à faire. Pour Mountaga Cissé, un spécialiste des questions numériques, l’un des retards de ce projet se trouve au niveau de l’instabilité de ce département ministériel. Selon lui, en 10 ans, le secteur a connu 7 différents ministres et de nombreuses dénominations.

Samira Njoya

Lire aussi : SénégalNumérique S.A. met à jour les procédures et démarches administratives inscrites sur senegalservices.sn

L’île Maurice annonce plusieurs projets de coopération numérique avec l’Inde

Maurice a entamé depuis près de quatre ans sa transformation numérique. Pour réussir cette digitalisation, le gouvernement s’est engagé à trouver des partenaires clés à même de le soutenir financièrement et techniquement.

L’île Maurice et l’Inde ont convenu de collaborer autour de plusieurs projets numériques. Les deux pays, représentés respectivement par le ministère des Technologies de l’information, de la Communication et de l’Innovation et le National Informatics Centre Services Incorporated (NICSI) ont signé un mémorandum de coopération à cet effet vendredi 23 septembre.

S’exprimant sur le bien-fondé de ce partenariat, Deepak Balgobin (photo), le ministre mauricien des TIC, a expliqué qu’il permettra au gouvernement d’améliorer la dématérialisation de plusieurs services publics dans divers domaines stratégiques comme la santé, l’éducation, le commerce, etc. En plus du développement des canaux de communication pour les échanges d’informations, « il y aura une collaboration sur les pratiques d’utilisation de l’informatique dans le gouvernement mauricien », a affirmé le ministre des TIC

Le choix de l’Inde comme partenaire clé de la transformation numérique mauricienne n’a pas été fait au hasard. Il y a plusieurs années, l'Inde a signé des accords de coopération technologique avec quatre pays africains, parmi lesquels l'île Maurice. Le pays s’est engagé à apporter un soutien substantiel au développement scientifique et technologique desdits pays.

Il faut noter que la coopération entre l'Inde et Maurice a déjà porté ses fruits. En 2003, l’Inde a fortement participé à la construction de la « Cybertour d'Ébène » aussi appelée depuis 2019 Tour Shri Atal Bihari Vajpayee en l'honneur de l'ancien Premier ministre indien. La tour de 15 kilomètres avait été pensée et construite par des entreprises indiennes. Pour le même projet, Maurice avait reçu de l'Inde une ligne de crédit de 100 millions de dollars américains.

Samira Njoya

Lire aussi : Les dix pays d’Afrique avec la meilleure expérience numérique (Surfshark)

Le gouvernement togolais lance officiellement sa plateforme de promotion « togotourisme.tg »

Le secteur du tourisme en Afrique est sévèrement touché par la Covid-19. De nombreux pays africains comme le Togo multiplient les actions pour relancer le secteur et faire du tourisme un levier dans la lutte contre la pauvreté et dans la création d’emplois.

Le ministre de la Culture et du Tourisme, Dr Gbenyo Lamadokou (photo, au centre), a procédé le mardi 27 septembre au lancement de la nouvelle plateforme dédiée à la promotion du tourisme au Togo, baptisée Togo Tourisme. Le lancement s’est déroulé à l’université de Lomé, conjointement à la célébration de la 42e journée mondiale du tourisme.

Visiter le Togo en un seul clic !https://t.co/hrh4OKEtuS nouveau portail numérique, spécialement consacré à la promotion des potentialités culturelles et touristiques du Togo. https://t.co/sQiem3HC32 pic.twitter.com/s9Zv4Q3Uu8

— Ministère de la Culture et du Tourisme (@cultur_tourTg) September 27, 2022

Selon le Dr Gbenyon Lamadokou, ce nouveau portail est d’une grande importance, car il permettra de relancer le secteur touristique qui a été durement éprouvé par la pandémie de la Covid-19. À en croire les chiffres rendus publics par un communiqué du ministre de tutelle le lundi 26 septembre, le secteur du tourisme a enregistré 481 706 arrivées de touristes en 2020, contre 946 376 en 2019, ce qui marque une baisse de 49,10%.

Le communiqué informe également que le tourisme reprend peu à peu ses couleurs au Togo. Le niveau des recettes est passé de 19 milliards FCFA en 2020 à 25 milliards en 2021, traduisant ainsi une hausse de 34%. Cette augmentation s’explique selon le ministre par « le déploiement progressif du vaccin contre la Covid-19, l’adoption d’un certain nombre de mesures et l’assouplissement des restrictions sur les déplacements ».

La nouvelle plateforme mise en place vise à attirer plus de visiteurs dans le pays. Elle présente les potentialités culturelles et touristiques du Togo et élabore les 10 raisons pour lesquelles les visiteurs devraient se rendre au Togo.

La mise en ligne de cette nouvelle plateforme rentre dans le cadre de la stratégie nationale de dynamisation du tourisme au Togo élaboré sur deux objectifs. Le premier consiste à avoir 500 000 touristes annuellement. Le second consiste à remonter la contribution du tourisme à 6,2 % du PIB d’ici 2025.

Samira Njoya

Lire aussi :

Nigeria : la BAD, la BID et l’AFD investissent 618 millions de dollars dans des projets numériques

Avec l'émergence des technologies numériques en Afrique, les gouvernements réalisent de plus en plus l'importance de l'économie créative pour la génération d'opportunités commerciales permettant d'avoir un impact positif sur les vies et de développer l'économie en général.

La Banque africaine de développement (BAD), la Banque islamique de développement (BID) et l’Agence française de développement (AFD) ont investi 618 millions de dollars dans le programme des entreprises numériques et créatives (i-DICE) au Nigeria.

S’exprimant ce jeudi 22 septembre à New-York lors du Forum international de partenariat économique du Nigeria, le président de la BAD, Akinwumi Adesina (photo), a déclaré que ce financement va soutenir la création de 225 start-up créatives et de 451 petites et moyennes entreprises (PME) de technologies numériques.

« L'avenir n'est pas seulement numérique, l'avenir sera porté par la révolution numérique […] Aujourd'hui, le Nigeria compte 5 des 7 licornes d'Afrique et a levé près de 1,4 milliard de dollars sur le total de 4 milliards de dollars levés par les entreprises fintech en Afrique en 2021 », a déclaré Akinwumi Adesina.

Le financement du programme vise à compenser le ralentissement économique dû à la pandémie de la Covid-19 par l’expansion des secteurs financiers et technologiques au Nigeria. À en croire la BAD, au cours du quatrième trimestre de 2020, les TIC ont contribué à 15,06% du produit intérieur brut (PIB), contre 13% au cours du même trimestre en 2019. De même, les industries créatives, très dynamiques, ont généré 14,4 millions USD de recettes entre 2015 et 2018.

En dépit de ces avancées, plusieurs problèmes systémiques dont le manque de financement, l’insuffisance d’infrastructures, le déficit de compétences, l’accès limité à Internet font obstacle au développement de ces secteurs. Le programme d’investissement dans les entreprises numériques et créatives lancé en janvier par le gouvernement fédéral du Nigeria veut résoudre ces problèmes. Il cible plus de 68 millions de nigérians âgés de 15 à 35 ans qui sont reconnus comme des leaders de start-up technologiques innovantes, à un stade précoce, mais aussi des leaders de micro, petites et moyennes entreprises du secteur créatif.

Le financement bancaire d'i-DICE rentre dans le cadre de l'initiative du gouvernement qui vise à consolider davantage la position du Nigeria en tant que première destination d'investissement pour les start-up en Afrique, et en tant que plaque tournante pour l'entrepreneuriat des jeunes. Selon le président de la BAD, ces entreprises pourraient créer 6,1 millions d'emplois et apporter 6,4 milliards de dollars à l'économie d’ici 2027.

Samira Njoya

Lire aussi : Le Centre mondial pour l'adaptation et la BAD lancent un concours de solutions innovantes africaines sur le climat

La Côte d’Ivoire lance le portail « e-fournisseur » pour améliorer sa gestion de la dépense publique

En Afrique, les entreprises du secteur privé sont généralement confrontées à la lenteur des systèmes publics de traitement des factures ce qui ralentit leurs activités. Avec ce nouveau dispositif, le gouvernement ivoirien veut renforcer la transparence dans la gestion de la dépense publique.

La Côte d’ivoire vient de se doter d’une plateforme dédiée aux fournisseurs et prestataires de l’État. Le portail dénommé « e-fournisseur » a été lancé officiellement le mercredi 22 septembre à Abidjan par le Premier ministre Patrick Achi (photo, à gauche) en présence des membres du gouvernement, des dirigeants d’entreprises et des organisations professionnelles du secteur privé.

Cet outil jugé « inédit » par le Premier ministre vise à réduire les délais de paiement des factures des prestataires de l’État. Il va permettre également aux fournisseurs de suivre toutes les étapes du processus, à partir de la commande jusqu’au paiement de leurs factures, sans avoir besoin de se déplacer physiquement.

« On règle là la question des délais, mais surtout, on permet aux acteurs du secteur privé d’être rassurés de ce que leur facture est en cours de traitement […] surtout les PME pour lesquelles la question de la trésorerie est essentielle dans les engagements qu’elles prennent », a déclaré le Premier ministre.

Les délais de paiement des créances des entreprises sur l’État et la mise en place d’un système intégré de traçabilité et de suivi de leurs dossiers ont été jusqu’ici les principales préoccupations des entreprises du secteur privé en Côte d’ivoire. Lors d’un séminaire organisé en avril 2021 à cet effet, l’État avait convenu qu’il mettrait en place un système de classement par maturité des factures des fournisseurs dans les délais de 30, 60 et 90 jours à compter la date de prise en charge.

La plateforme déjà accessible en ligne a pris en compte ces nouveaux délais de paiement. Il s’agit, plus spécifiquement, de 30 jours pour les factures de moins de 30 millions de francs CFA, soit 97% des factures ; 60 jours pour les factures dont les montants sont compris entre 30 et 100 millions de francs CFA, soit 2% des factures ; 90 jours pour les factures supérieures à 100 millions de francs CFA.

Selon Adama Coulibaly, ministre de l’Économie et des Finances, la mise en place de l’e-fournisseur combinée à la réduction des délais de paiement devrait conforter la trésorerie des entreprises et accroître leur capacité de financement du plan national de développement 2020-2021, dont 75% des investisseurs sont attendus du secteur privé. La plateforme va « contribuer au renforcement de la confiance entre l’État et le secteur privé », a t-il déclaré.

Samira Njoya

Lire aussi :

La start-up égyptienne ArabyAds lève 30 millions $ pour explorer de nouveaux marchés

Burkina Faso : l’université virtuelle s’est dotée d’un centre de données qui interconnectera les universités du pays

Le Burkina Faso, à l'instar d’autres pays, est en quête permanente de solutions novatrices pour offrir une éducation de qualité à toute sa population. Pour y parvenir, le pays s’est tourné vers les TIC du fait des immenses potentialités qu’elles offrent.

La ministre de la Transition digitale, des postes et des Communications électroniques, Aminata Zerbo/Sabané (photo, à gauche), et le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Frédéric Ouattara (photo, à droite), ont inauguré le mardi 20 septembre, à Ouagadougou, le centre de données de l’université virtuelle du Burkina Faso baptisé « Datacenter de l’éducation ».

Ce dispositif multi-tâches et multi-actions exclusivement dédié à l’éducation va permettre, selon la ministre en charge de la Transition digitale, d’héberger les ressources numériques et y avoir accès plus facilement. Il permettra également l’interconnexion des universités du pays, et facilitera l’accès aux cours en visio-conférence.

« C’est une étape importante dans l’intégration du numérique dans le milieu universitaire pour améliorer la qualité de la formation et faire face aux défis que connaissent nos universités, notamment les grands effectifs », a-t-elle déclaré.

Installé dans les locaux techniques de l’Agence nationale de promotion des technologies de l’information et de la communication (ANPTIC), le Datacenter de l’éducation bénéficie d’une bonne capacité d'adaptation énergétique et d'une connexion haut débit pour faciliter l’accès aux ressources pédagogiques qui y seront hébergées.

Selon le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, ce datacenter va être utile à plus d’un titre, car « il permettra non seulement de faire de l’enseignement à distance, de faire des e-classes, des projections aussi bien à distance qu’en présentiel. Il permettra également de faire des démonstrations avec le dispositif mis en place et enfin de déployer la navigation Internet à travers le système ».

La fermeture des établissements d’enseignement pendant la pandémie de la Covid-19, tout comme la crise sécuritaire qui prévaut au Burkina Faso, a poussé le gouvernement a placé le digital au cœur des projets éducatifs. Au mois de juillet dernier, 69 enseignants venus des universités publiques et privées du pays ont été formés en scénarisation et conception de contenus pédagogiques et en évaluation des apprentissages.

Ce datacenter mis en oeuvre avec la collaboration de Huawei et l’ANPTIC est le premier pas du projet innovant de classe intelligente que l’université virtuelle du Burkina Faso ambitionne lancer dans un futur proche.

Samira Njoya

Lire aussi : Burkina Faso : l’Agence universitaire de la francophonie forme les enseignants d’université en e-learning

Sénégal Numérique S.A. met à jour les procédures et démarches administratives inscrites sur senegalservices.sn

La dématérialisation des services publics est aujourd'hui clairement identifiée comme une priorité par les gouvernements africains. Au-delà d’une plus grande efficacité de l’administration publique, elle joue aussi un grand rôle dans l’amélioration du climat des affaires.

Cheikh Bakhoum, le directeur général de la société publique Sénégal Numérique S.A, a annoncé le mardi 20 septembre la mise à jour de quatre-vingt procédures sur le portail unique des démarches administratives senegalservices.sn. C’est la première phase d’une action de plus grande ampleur.

S’exprimant à l’ouverture d’un atelier organisé à cet effet en partenariat avec l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ), Cheikh Bakhoum a déclaré que cette mise à jour, à terme, « permettra aux usagers publics de disposer d’une information à jour sur l’ensemble des procédures administratives ». Elle permettra aussi de renforcer la crédibilité des informations disponibles sur ledit portail qui est « véritablement visité par les Sénégalais et usagers du service public », a-t-il affirmé.

Le portail senegalservices.sn, déployée dans le cadre de la stratégie Sénégal Numérique 2025, propose à ce jour près de 700 démarches administratives et des renseignements relatifs entre autres aux objectifs et aux publics concernés, aux différentes étapes de la procédure, aux pièces à fournir, à l’identification des lieux et horaires d’ouverture des services compétents.

Il fournit aussi des informations sur les délais de délivrance des pièces, le prix de chaque démarche, les textes juridiques de référence, etc. Le gouvernement a toujours présentée ce portail comme un outil favorable à l’émergence d’une administration publique moderne, efficace, axée sur les résultats.

Ulrike Ebeling, la directrice de GIZ Sénégal, a expliqué que la mise à jour des procédures administratives intervient dans le cadre du projet « Dundeul Admin » conçu pour une durée de trois ans. D’un coût total de 7 millions d’euros (près de 4,6 milliards FCFA), il vise l’optimisation des procédures et la numérisation administratives qui seront au service des usagers.

Samira Njoya

Lire aussi :

Soudan du Sud : le gouvernement confie à Trinity Technologies la numérisation des titres fonciers

Le Soudan du Sud poursuit la digitalisation de son système de gestion foncière. De quoi améliorer sensiblement le service public en la matière dans un pays où, comme ailleurs en Afrique, les problèmes de propriété foncière sont encore source de nombreux litiges chez les populations.

Le ministère sud-soudanais des Terres, du Logement et du Développement urbain a conclu le vendredi 16 septembre un contrat avec Trinity Technologies Company pour numériser l'enregistrement des terres dans le pays. Selon Michael Makuei Lueth, le ministre de l’Information, de la Communication, des technologies et des Services postaux, ce contrat intervient après l’annulation d’un précédent contrat avec une autre entreprise.

« Une société avait été approuvée pour numériser l'enregistrement des terres, il s'agissait de la société Ailal, qui a reçu le contrat pour numériser et enregistrer les terres, mais elle a échoué », a-t-il déclaré. « Le cabinet a approuvé le changement et Trinity Technologies est maintenant l'organisme accepté pour poursuivre l'enregistrement numérique des terres », a ajouté Michael Makuei Lueth.

Le nouveau contrat à effet immédiat donne le droit à Trinity Technologies Company de démarrer le processus de numérisation qui va permettre la gestion rationnelle et durable des parcelles de terrain dans le pays. Le projet permettra également à l’État d'avoir une transparence sur les activités foncières, de conserver électroniquement toutes les données collectées dans une base de données accessible à tous les pouvoirs publics et de résoudre les conflits fonciers qui minent le pays depuis plusieurs années.

D’après une enquête menée en 2014 par l’Union africaine (UA), les litiges fonciers portant notamment sur la propriété, l’occupation et l’utilisation des terres faisaient partie des griefs accumulés au Soudan du Sud. Cette enquête avait conclu à la nécessité d’intégrer une réforme foncière dans les processus de justice transitionnelle.

Ce projet d’envergure est un grand pas pour le Soudan du sud qui accuse beaucoup de retard dans le secteur du numérique. En 2021, le pays occupait la dernière place du classement des Nations unies des pays d’Afrique selon le niveau de numérisation des services publics.

Samira Njoya

Lire aussi : La RDC entreprend la numérisation du cadastre et la sécurisation des titres fonciers

L’Égypte inaugure son premier laboratoire d'innovation pour développer les compétences entrepreneuriales des jeunes

Les jeunes sont des agents essentiels du changement et des moteurs de la transformation en Afrique et dans le monde. Cependant, un bon nombre d’entre eux font face à des obstacles qui les empêchent d'atteindre leur plein potentiel.

Le ministère égyptien de la Jeunesse et des Sports, en collaboration avec le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), a inauguré le dimanche 18 septembre, au El Waily Youth Centre du Caire, son premier laboratoire d’innovation pour développer l'innovation sociale, les compétences numériques et l'esprit d'entreprise chez les jeunes, y compris les réfugiés et les migrants. Avec le soutien du Bureau de la coopération internationale de l'ambassade de Suisse et de l'ambassade des Pays-Bas en Égypte, le gouvernement égyptien envisage de créer au total six laboratoires.

« Ces centres d'innovation joueront un grand rôle dans la promotion de l'innovation sociale, des compétences numériques et de l'entrepreneuriat afin de soutenir ces jeunes. Nous voulons avoir un laboratoire d'innovation dans chaque centre de jeunesse pour fournir un soutien et une formation aux jeunes afin qu'ils trouvent des idées appropriées pour leurs propres projets de démarrage », a déclaré Ashraf Sobhy, le ministre de la Jeunesse et des Sports.

Chaque centre, géré par le ministère de la Jeunesse et des Sports, va offrir une formation diplômante à plusieurs jeunes Égyptiens et non Égyptiens afin de contribuer à leur autonomisation socio-économique et les soutenir dans leur parcours de l'apprentissage à la rémunération.

Selon une note de la Banque mondiale consacré aux jeunes sans emploi en Égypte, le pourcentage de jeunes âgés de 15 à 29 ans n'ont pas d'emploi et ne suivent pas d'études ni de formation (les « NEET » pour not in employment, education or training) s’élève à 40,7 %. En outre, 43,8 % des jeunes hommes âgés de 24 à 29 ans dans cette situation sont titulaires d’un diplôme universitaire. Pour réduire ces chiffres, le gouvernement égyptien a mis en place ce modèle de laboratoire d’innovation qui est une extension du programme « Meshwary » qui favorise l'employabilité et l'autonomisation des jeunes y compris les personnes handicapées. Lancé en 2008, le programme a permis à 400 000 jeunes d'acquérir des compétences de vie et d'employabilité.

Les six laboratoires seront donc d'une grande importance pour l'économie égyptienne, car ils contribueront selon le ministre à « poursuivre nos efforts pour soutenir l'idée de l'esprit d'entreprise et encourager les jeunes innovateurs, dans tous les gouvernorats égyptiens, à découvrir, affiner et nourrir leurs talents tout en dirigeant ces talents vers les bonnes voies qui servent le développement national ».

Tous ces projets lancés par le gouvernement égyptien entrent dans le cadre de la vision 2030 de l'Égypte, de la Stratégie des Nations unies pour la jeunesse et de l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

Samira Njoya

Le Ghana invite les tech entrepreneurs de la diaspora à investir dans le pays

Les diasporas africaines représentent un atout. Outre les flux financiers vers leurs pays d’origine, elles contribuent, grâce aux expériences acquises à l’étranger et à leur maîtrise du contexte local, à la croissance économique du continent en y créant des entreprises et en stimulant l’innovation.

La ministre des Communications et de la Numérisation, Ursula Owusu-Ekuful, était invitée au sommet d'investissement de la diaspora ghanéenne au Canada qui s’est tenu du 11 au 17 septembre 2022 à Toronto au Canada. Dans son discours, la ministre a présenté plusieurs opportunités d'investissement dans le secteur des technologies numériques au Ghana, dans le but d'inciter les tech entrepreneurs ghanéens de la diaspora canadienne à venir investir dans le pays.

« Nous profitons de notre position de pays anglophone pour attirer des contrats d'externalisation des processus d'affaires de back-office des États-Unis, du Canada et d'Europe. Plusieurs ghanéens occupent déjà ces emplois et s'en sortent merveilleusement bien depuis le confort de leur foyer », a déclaré la ministre avant d’ajouter que le numérique était « un domaine qui a le potentiel de se développer davantage avec les investissements de la diaspora. Cela contribuera à faire des jeunes des entrepreneurs et à résoudre le problème du chômage des jeunes dans le pays ».

Selon, Ursula Owusu-Ekuful, les exportations canadiennes vers le Ghana ont augmenté de 8,97 % par an ces 25 dernières années, passant de 23,8 millions de dollars en 1995 à 372 millions de dollars actuellement. Tandis que les importations canadiennes en provenance du Ghana se sont chiffrées à environ 100 millions de dollars.

Pour combler cet écart, selon la ministre, les entrepreneurs de la diaspora devraient développer des partenariats avec les entrepreneurs locaux en formant les jeunes et en leur donnant le savoir-faire et les compétences nécessaires pour qu'ils puissent travailler à l'échelle mondiale, grâce à la technologie numérique et aux plateformes construites au Ghana.

Le gouvernement du Ghana de son côté met en œuvre un ensemble de projets dans le secteur numérique pour rendre la jeunesse autonome. Parmi ces nombreux projets, le « Girls in ICT » qui existe depuis dix ans et offre des compétences numériques aux jeunes filles dans le domaine des TIC. La ministre a également évoqué le programme « Ghana Cares Obatampa », un projet conçu pour stabiliser, revitaliser et créer des emplois et de la prospérité pour les ghanéens sur une période de trois ans dans l'ère post-Covid.

Pour terminer, Ursula Owusu-Ekuful a listé les opportunités d’investissement pour la diaspora. Les domaines prioritaires selon elle sont dans les secteurs du commerce, du tourisme, de l'agriculture, de la santé, mais aussi des technologies numériques qui se sont avérées être le principal moteur d'un développement plus significatif et durable pour tout pays.

Le sommet d'investissement de la diaspora ghanéenne au Canada est une initiative du Ghana Investment Promotion Center (GIPC) qui vise à engager stratégiquement la diaspora ghanéenne dans le but d'attirer ses investissements à long terme et ses partenariats pour le développement du Ghana.

Samira Njoya